도널드 트럼프. ‘아메리카 퍼스트’를 외치는 그의 등장으로 온 세계가 미국에 휘둘리고 있습니다. 유럽, 멕시코, 이란 등 세계 각국을 넘나들며 적도 아군도 없는 듯 전방위로 공격하고 있죠. 덕분에 미국 스스로가 주도해왔던 자유무역과 시장경제, 민주주의라는 세계 질서도 뿌리째 흔들리는 중입니다. 하지만 그중에서도 가장 곤혹스러운 국가는 아마도 중국일 겁니다. 미국은 중국 수출품에 천문학적인 관세를 매기는 ‘무역전쟁’을 시작해 중국 경제를 압박하고, ‘하나의 중국’을 거부하고 나선 대만·홍콩을 지지해 정치적으로도 타격을 입혔죠. 중국계 인재의 국제 사회 진출을 저지하기도 합니다. 중국 유학생들의 미국 비자 발급 거부율이 치솟았고일부는 ‘스파이’ 혐의로 고발되기까지 했죠. 무엇보다 중국 IT 기업 ‘화웨이’에 대한 압박은 상당히 고통스러울 겁니다. 트럼프 대통령은 지난해 8월 서명한 국방수권법(National Defense Authorization Act·NDAA)은 미국 정부기관들이 화웨이의 기술을 사용할 수 없도록 견제하는 내용을 담고 있죠. 같은 해 12월에는 화웨이 창업자의 딸을 캐나다에서 스파이 혐의로 체포했습니다. 그리고 올해 5월 화웨이의 이름을 수출통제 기업 리스트(Entity list)에 올리는 행정명령에 서명함으로써 화웨이에 치명타를 입혔습니다. 이제 미국 내 기업들이 화웨이와 거래하려면 미국 정부의 사전 허가를 받아야만 하죠.

미국은 왜 이토록 ‘화웨이 죽이기’에 열을 올리는 걸까요. 질문에 대한 답을 찾다 보면 지금 세계를 흔드는 미·중 무역전쟁의 본질이 보입니다.

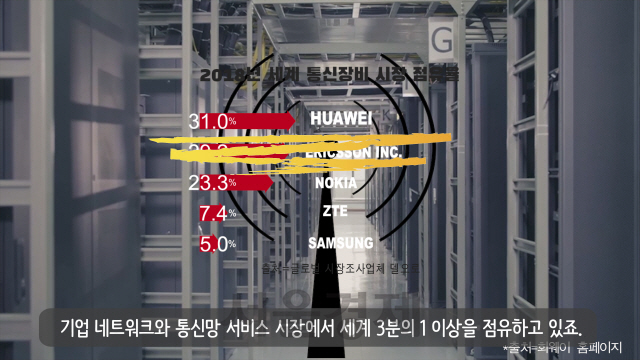

화웨이는 미국에 가장 위협적인 중국 기업 중 하나입니다. 중국의 제조굴기, 기술굴기의 최선봉에 서 있는 회사죠. 국내 소비자들에게는 애플의 흉내를 낸 가성비 높은 휴대폰과 노트북을 만드는 기업 정도로 인식되겠지만 사실 글로벌 통신장비 분야에서 화웨이의 영향력은 이미 절대적인 수준입니다. 세계 170개국과 포춘 선정 500대 기업에 꼽히는 40여개의 대형 통신사에 장비를 공급하고 있으며, 기업 네트워크와 통신망 서비스 시장에서 세계 3분의 1 이상을 점유하고 있죠. 화웨이의 인프라를 기반으로 통신을 사용하는 사람들은 30억 명을 넘어설 것으로 추정됩니다.

화웨이의 영향력은 차세대 통신기술로 불리는 5G가 상용화되면 더 확대될 것으로 전망됩니다. 화웨이는 2018년까지 5G 부문에서 14억 달러를 투자하는 등 공격적인 연구개발을 감행했고 현재 5G 표준 필수 특허 보유 수 및 기술 기여도 등에서 명실상부 글로벌 1위입니다. 5G 상용 공급계약 업체 역시 2019년 6월 기준 50개까지 늘어났고, 5G 기지국 공급은 15만 대를 넘어서는 등 실제 수주도 본격화되고 있죠.

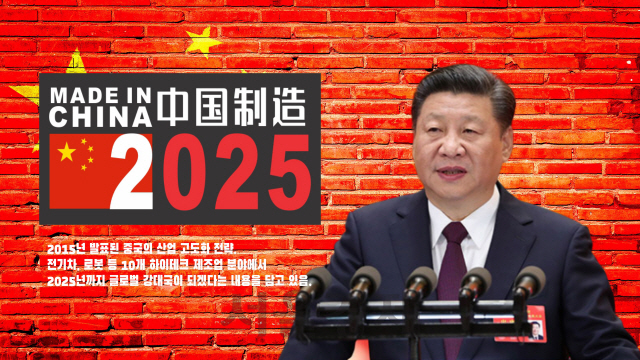

화웨이의 5G 선점이 그저 글로벌 통신 시장 1등만을 목표로 한다고 보기는 어렵습니다. 5G는 사물인터넷이나 빅데이터, 인공지능 등 4차 산업혁명을 이끄는 첨단 기술이 제대로 구현되기 위한 전제 조건이죠. 즉 화웨이는 2025년까지 전기차·반도체·로봇 등 10개 하이테크 분야에서 글로벌 강대국이 되겠다는 ‘중국제조2025(MIC2015)’를 완성시킬 핵심 기업인 셈입니다. 당초 미·중 관세전쟁 정도로 불렸던 갈등이 사실은 차세대 기술 패권을 가리기 위한 ‘기술 전쟁’이었다는 해석이 나오는 것도 이 때문이죠.

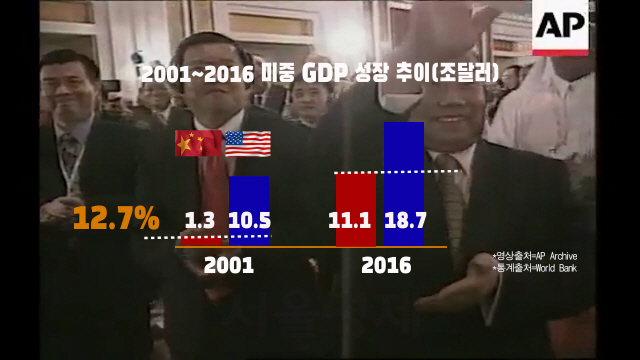

단기간에 미·유럽의 글로벌 기업들을 위협할 만큼 커버린 화웨이의 모습은 세계 최강대국 미국을 위협할 만큼 성장한 중국을 떠올리게 합니다. 미국의 지지를 받아 WTO에 가입한 중국은 이후 말 그대로 초고도성장을 거듭합니다. 1978년부터 20년에 걸쳐 성장했지만 2001년 기준 미국 경제규모의 12.7%에 그쳤던 중국의 경제는 WTO 가입을 기점으로 불과 15년 만에 미국 경제의 60%까지 따라잡습니다. 같은 기간 미국의 경제는 1.8배 성장했죠. 이 추세라면 중국의 경제는 2030년 미국을 추월한다는 게 전문가들의 관측입니다. 경제에서 이토록 미국을 위협한 국가는 지금까지 없었습니다. 냉전의 양 주축이었던 소련조차 가장 번성했을 때조차 미국의 40% 수준에 불과했죠.

경제 성장에 힘입은 중국은 이제 대놓고 ‘중국몽(中國夢)’을 외치며 세계 최강국의 자리를 노리고 있습니다. 마샬 플랜(2차 세계대전 후 미국이 유럽의 부흥을 위해 자금을 제공했던 프로젝트. 미·소 냉전의 촉매제로 평가받는다. )을 연상케 하는 ‘일대일로(one belt one road·동아시아 제조업 중심지를 한데 묶는 교통망을 구축함으로써 유라시아 무역과 경제 발전을 촉진하고자 하는 프로젝트)’를 펼치고 WTO와 세계은행 등 국제기구를 만들어 국제 질서를 수호해온 미국의 방식을 그대로 본떠 아시아인프라투자은행(AIIB), 상하이협력기구, 유라시아경제동맹 등을 설립하기도 했죠.

하지만 미국이 볼 때 중국의 고속 성장은 ‘반칙’을 써서 이뤄낸 것입니다. 화웨이가 그토록 짧은 시간 글로벌 통신시장의 강자로 거듭날 수 있는 배경에는 산업 스파이를 이용한 기술 유출과 해킹 등의 의혹이 있다고 보는 겁니다. 민간 기업의 탈을 쓰고 있지만 사실상 중국 정부의 전폭적인 지원을 받고 있다는 점도 자유시장 관점에서는 ‘공정한 경쟁’이 아닙니다.

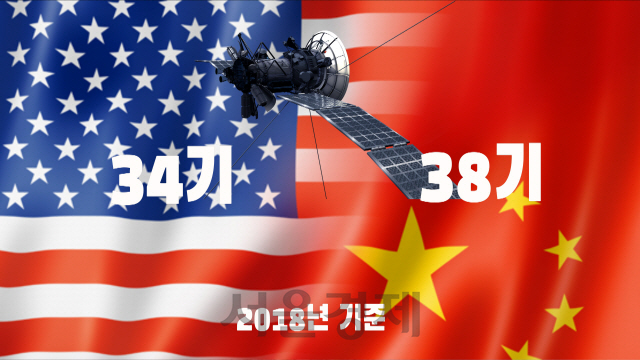

화웨이가 미국의 의혹처럼 중국 정부의 지배를 받는, 중국식 국가사회주의를 달성하기 위한 전략을 수행하는 기업이라면 이는 세계 국방과 안보에도 큰 위험이 됩니다. 과거처럼 옷이나 신발을 팔아 돈을 버는 기업이라면 문제가 안 되겠지만 화웨이는 통신이라는 대형 인프라를 세계 곳곳에 구축하는 첨단 기술 기업입니다. 화웨이가 인공지능과 빅데이터, 디지털 감시·감청 등 21세기 감시 기술을 활용해 세계의 정보를 중국 정부에 넘길지도 모른다는 의혹은 미국뿐 아니라 전 세계 국가에 위협이 됩니다. 과거 미·소 냉전의 역사에서 보듯 기술의 발전이 군사력 경쟁으로 이어질 수 있다는 불안도 있습니다. 실제 2000년 봄 미국 전투기가 이라크 상공에서 피격당한 사건이 발생했을 때 미국 정부는 아직 기술력이 부족한 이라크를 도와준 기업으로 중국의 화웨이를 지목한 바 있죠. 2001년 기준 미국의 9% 수준에 불과했던 중국의 군사비 지출은 2018년 37%까지 따라왔습니다. 지난해 중국은 총 38개의 인공위성을 우주에 쏘아 올리는 데 성공하며 사상 처음으로 미국의 성과를 뛰어넘었죠. 미·중 사태를 두고 차세대 패권국을 가리기 위한 ‘새로운 냉전’이라고 일컫는 이유도 이런 맥락 때문입니다.

자, 그렇다면 이 전쟁은 과연 언제, 어떻게 끝날까요. 서로의 수출품에 관세 폭탄을 던지며 시작된 ‘미·중 관세전쟁’ 초기만 하더라도 서로 이득이 되기보다는 잃는 게 많으므로 적정선에서 싸움이 끝나리라는 의견이 우세했습니다. 하지만 둘의 싸움이 단순히 무역 흑자·적자의 균형을 맞추자는 수준이 아니라 차세대 패권국을 가리는 싸움이었다는 사실이 드러나며 장기전이 되리라는 관측이 나옵니다. 미국의 공격은 중국의 기세가 꺾여 더 이상 패권에 도전하지 않을 때에야 비로소 멈출 것이라는 겁니다. 일본의 도전을 플라자합의를 통해 꺾었던 것처럼 중국이 위안화 평가 절상에 응하거나, 최소한 ‘화웨이’ 정도는 포기해야 한다는 거죠.

하지만 중국도 미국의 공격에 순순히 물러날 수는 없는 입장입니다. 지금 백기를 들어버린다면 시 주석이 야심차게 외쳤던 중국몽은 그야말로 ‘헛된 꿈’으로 끝나고 맙니다. ‘중국몽’이 말 잔치가 되어버린다면 그렇잖아도 안팎으로 억눌려 있던 중화권 국민들의 여러 감정이 한 순간에 폭발해 중국식 국가사회주의 자체를 뒤흔들지도 모릅니다.

미·중의 갈등이 과거 냉전 시기만큼 길게 이어진다면 한국처럼 새우등 터지는 국가들은 고민할 수밖에 없습니다. 당연히 지금처럼 중립을 유지하는 게 가장 유리하지만 쉽지 않을 겁니다. 미국과 중국은 “너는 누구의 편이냐”를 매번 물을 것이고, 대답에 따라 ’우리 편’이 아닌 상대방에게 적지 않은 보복에 시달릴 겁니다. ‘사드 사태’처럼 말이죠.

휘둘리지 않고 중립을 유지할 수 있는 유일한 길은 한국이 미국과 중국 양쪽 모두에게 너무도 중요한 존재가 될 때 비로소 가능할 것입니다. 그러기 위한 하나의 방법은 인공지능 등 아직 완성되지 않은 차세대 기술에 관한 차별화된 경쟁력을 갖추는 일일 겁니다.