‘하우스방크(hausbank).’ 주거래은행과 기업 간 긴밀한 장기협력관계를 특징으로 하는 독일의 기업금융 시스템을 말한다. 독일 은행은 기업의 주거래은행으로 전속거래관계를 맺으면 지속적으로 현장을 찾아 다른 은행에서 할 수 없는 정보를 파악하며 신뢰를 쌓아간다. 이 같은 내밀한 정보와 협력관계를 바탕으로 담보나 실적이 부족한 창업 초기 기업에도 장기대출과 컨설팅 업무 등 종합금융서비스(allfinanz)를 제공한다. 각 지역에 흩어져 있는 수많은 독일 중소기업이 장인정신을 발휘하며 타국에서 넘볼 수 없는 기술력을 뽐내는 데는 은행의 조력자 역할이 뒷받침하고 있는 셈이다.

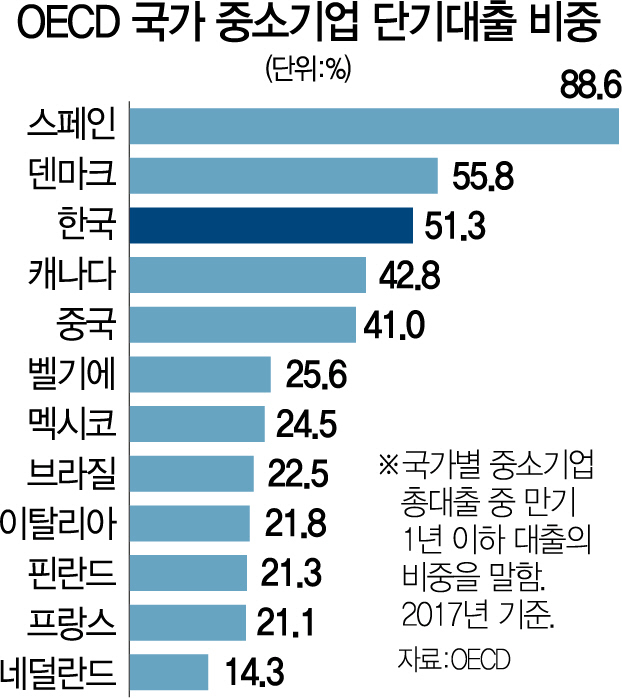

반면 우리나라 은행들은 과거보다 나아지기는 했지만 여전히 가계대출 위주의 영업에다 기업이 어려워지면 대출부터 회수해가는 ‘비 올 때 우산을 뺏는’ 관행이 완전히 사라지지는 않고 있다. 그러다 보니 기업들의 불신이 이어지고 금융당국 관료는 금융시장의 변동성이 커질 때마다 공개적으로 “비 올 때 우산을 뺏지 말라”는 구두경고를 되풀이하는 악순환이 반복되고 있다. 경제협력개발기구(OECD)가 발간한 ‘중소기업 및 기업가 융자 2019’에 따르면 지난 2017년 기준 한국 중소기업 총대출 가운데 만기 1년 이하의 단기대출 비중은 51.3%로 주요 OECD 국가 가운데 스페인(88.6%), 헝가리(64.3%), 덴마크(55.8%)에 이어 네 번째로 높았다. 제조업 강국으로 유명한 네덜란드의 경우 단기대출 비중이 14.3%에 불과했다. 프랑스(21.1%), 핀란드(21.3%), 이탈리아(21.8%) 등 다른 유럽연합(EU) 국가들도 대체적으로 낮은 편이었다.

박창균 중앙대 교수는 “국내 은행의 자체 여신평가능력이 아직 선진화되지는 않았다”면서 “신용보증기금이나 기술보증기금 등 정책금융기관의 보증기간이 짧은 것도 문제”라고 지적했다. 정책금융기관에서 중소기업 보증서를 발급해주거나 담보를 잡으면 향후 대출이 부실화하더라도 은행의 손실이 적기 때문에 여신심사능력을 길러올 유인이 적었다는 것이다.

이런 상황에서 국내 은행이 가계대출 위주의 영업에서 벗어나 제조기업을 키우는 대출역량을 강화하기 위해서는 독일의 하우스방크 제도가 ‘나침반’ 역할을 할 수 있다는 지적이 나온다.

이 같은 위기의식에 국내 은행들도 변화를 시도하고 있다. 문제는 쇼크 수준의 외부 자극이 없고 내부 혁신에만 의존하다 보니 눈에 띄는 성과가 잘 나타나지 않는다는 점이다. 게다가 거대한 몸집으로도 제대로 된 생산성을 내지 못하도록 하는 내부 인력구조 문제도 풀어야 하는 상황이다.

이런 한계를 가지다 보니 은행들이 기업을 키우고 상생하는 대상으로 생각하기보다 짧은 기간 대출해주고 수익을 내려는 수익창출의 대상으로 바라보고 있다는 점도 고쳐야 할 대목이다. 실제 금융감독원은 2014년 담보·보증에만 의존하던 중소기업 대출 관행을 개선하겠다며 장기대출 중심의 ‘관계형 금융’을 도입했다. 지난해 말 기준 은행권의 관계형 금융 대출잔액은 7조6,000억원 수준이다. 하지만 중소기업을 수익창출의 대상으로만 여기다 보니 관계형 금융이 활성화되지 못하고 있다는 지적이 나온다. 강경훈 동국대 교수는 “관계형 금융이 발달하려면 기업과 은행 간 신뢰관계가 우선 구축돼야 한다”며 “그래야 은행도 기업의 조력자 역할을 다할 수 있다”고 강조했다. 은행이 기업을 바라보는 근본적인 시각 자체에 변화를 줄 필요가 있다는 것이다.

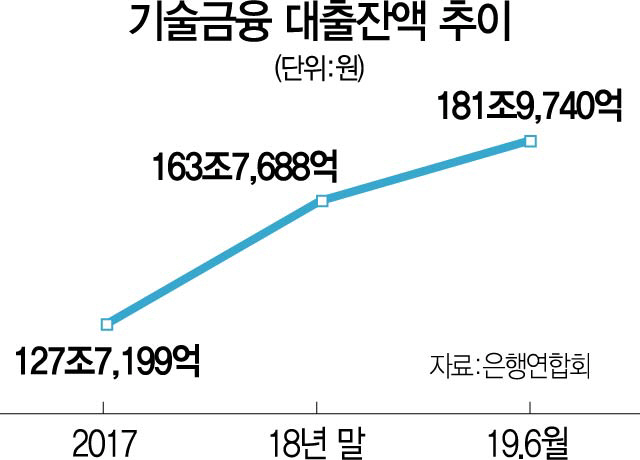

국내 은행들은 기술금융을 확대해 담보·보증 위주의 여신심사체계를 확 바꾸는 등 긍정적인 시도도 끊임없이 하고 있다. 기술금융은 담보나 신용이 부족한 기업들이 가진 기술력을 평가해 보증·대출·투자 등의 방식으로 자금을 공급하는 것이다. 은행연합회 공시에 따르면 은행권 기술금융 대출잔액은 올해 6월 말 기준 181조9,740억원으로 전년 말 대비 약 11.1% 증가했다. 최근에는 4차 산업혁명을 이끌어갈 스타트업이나 벤처기업을 지원하겠다며 자금공급 방식이 투자 영역으로까지 확대됐다. 금융지주들은 기술금융을 포함해 대출·투자 등 혁신금융에 수십조원의 자금을 쏟아붓기로 했다. 신한금융그룹과 KB금융그룹은 향후 5년간 각각 64조원, 66조원을 지원할 방침이다. 우리금융그룹도 5년간 혁신성장기업에 33조원을 투입할 예정이며 하나금융그룹의 경우 향후 3년간 20조원을 지원하기로 했다. 지주 회장들은 관련 사내회의에 참석해 차질 없이 계획이 이행될 수 있도록 실적을 점검하고 있다. 금융당국도 금융회사와 담당 직원이 혁신기업에 자금을 내준 뒤 손실이 발생해도 최대한 면책하기로 했다. 문재인 대통령이 올 초 직접 혁신금융 비전 선포식에 등장해 혁신성장을 위한 금융권의 역할 강화를 주문한 데 따른 결과다. 한계는 있다. 노력은 가상하지만 관(官) 주도의 기업금융은 한계에 직면할 수밖에 없다. 과거 정권에서 한참 떴던 녹색금융(이명박 정부)·창조금융(박근혜 정부) 등은 지금 눈을 씻고 봐도 찾기 어려운 상황이 된 것이 한 예다.

전문가들은 자금공급의 유인을 떨어뜨리는 규제부터 과감히 풀어줘야 한다고 조언한다. 강경훈 교수는 “금산분리(금융자본과 산업자본의 분리) 원칙에 따라 은행은 혁신기업에 대한 지분투자를 하기 어렵다”면서 “지분투자 한도 규제를 풀어주면 국내 은행도 소위 ‘대박’ 난 벤처기업들과 수익을 공유할 수 있어 자연스럽게 투자 등 자금공급 활성화를 유도할 수 있다”고 설명했다. 일본의 수출보복을 계기로 은행과 중소기업이 ‘동반자적인’ 관계를 쌓아야 한다는 조언도 나온다. 대외적인 여건 악화로 기업의 존립이 흔들릴 수 있는 위기가 언제든지 올 수 있는 만큼 은행이 ‘버팀목’ 역할을 다해야 한다는 것이다. 여은정 중앙대 교수는 “과거만 해도 은행들이 연체가 발생하지 않는 우량기업 위주로 쉽게 대출해주려는 경향이 있었다”면서도 “최근 일본 수출규제 이후 은행이 중소기업 대출 만기를 연장해주는 등 금융지원을 강화하고 있는데 이 같은 기조를 이어가 협조적인 관계를 구축해야 한다”고 조언했다. 이보다 더 중요한 것은 한때 유행하는 구호가 아니라 과거 모험적인 ‘뱅커정신’을 되살리는 등 은행의 마인드 전환이 우선이라는 지적도 나온다.