지난 29일 정부는 내년 나라 살림살이를 어떻게 꾸릴지 담은 ‘2020년도 예산안’을 발표했습니다. 513조5,000억원. 정부가 확정한 내년도 예산 규모입니다. 올해 본예산 469조6,000억원보다 43조9,000억원(9.3%) 늘어난 수준입니다. 정부는 올해 예산도 전년 대비 9.5% 늘렸던 터라 2년 연속 9%대 예산을 편성하는 셈이 됩니다. 글로벌 금융위기가 불어닥쳤던 2009년에나 예산이 10.6% 늘었으니, 9%대라는 증가율은 결코 작은 숫자가 아닙니다. 2010년~2017년까지 증가율이 2~5%대였고, 문재인 정부가 편성한 첫 예산안인 2018년 증가율이 7.1%였습니다. 2년 연속 증가율 9%대 예산이니, ‘초(超)팽창’이라는 말이 나올 만합니다.

정부가 짠 예산을 들여다보면 지금 당장 ‘적자 가계부’를 감수하고서라도 나랏돈을 투입해 경기를 살려보겠다는 의지가 강하게 읽힙니다. 균형재정을 주장하는 전문가들조차도 “지금처럼 경제가 어려울 땐 재정이 일정 부분 역할을 해야 한다”는 점을 인정합니다. 하지만 이들이 우려하는 것은 재정 수지, 즉 들어오고 나가는 돈의 균형이 어느 정도 방어돼 건전성을 유지할 수 있느냐와 국민들이 떠안을 빚 부담이 얼마나 클 지입니다.

먼저 재정 수지입니다. 정부는 내년 총지출을 올해보다 9.3% 많은 513조5,000억원으로 잡으면서도 총수입은 1.2% 늘어난 482조원에 그칠 것으로 봤습니다. 딱 봐도 수입보다 지출이 31조5,000억원 많은 적자 예산입니다. 가계로 치면 벌이가 시원찮을 것을 알면서도 씀씀이는 늘리겠다는 것과 마찬가지입니다. 총수입이 1.2% 찔끔 늘어날 것으로 보는 데는 이유가 있습니다. 경기 둔화로 이익이 줄어든 기업들이 낼 법인세가 올해 79조원에서 내년 64조원으로 약 18% 급감하는 등 전체적인 세수가 0.9% 줄어들 것으로 예상되기 때문입니다. 법인세를 비롯한 전체 국세(國稅) 수입이 쪼그라드는 것은 10년 만에 처음입니다.

총수입에서 총지출을 뺀 값을 통합재정수지라고 하는데, 최근 10년을 돌아보면 금융위기 때인 2009년 17조6,000억원, 세입 여건이 악화했던 2015년 2,000억원 적자였던 적을 제외하고는 줄곧 대규모 흑자를 냈던 지표입니다. 하지만 내년에는 31조5,000억원 적자가 됩니다.

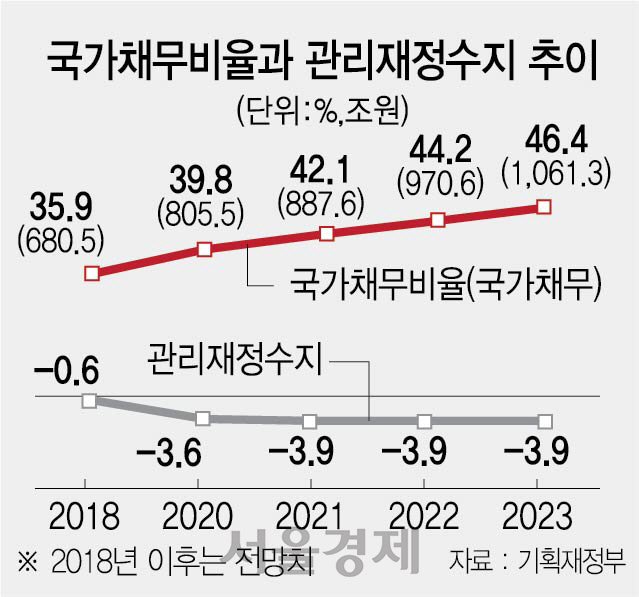

통합재정수지에서 각종 사회보장성기금 수지를 뺀 값을 관리재정수지라고 하는데요, 흔히 국내총생산(GDP) 대비 관리재정수지 비율을 재정 건전성의 척도로 삼습니다. 정부는 GDP 대비 관리재정수지 비율을 3% 적자 이내에서 관리하겠다고 밝혀왔고요. 지난해 11월 정부가 발간한 ‘재정전략보고서’에는 이렇게 적시돼 있습니다. “관리재정수지는 2020년부터 GDP 대비 -2%대를 기록한 후, -3% 이내로 관리해 나갈 계획이다.” 하지만 정부 스스로 내세웠던 마지노선은 내년 예산을 기점으로 무너지게 됩니다. 내년 관리재정수지는 역대 최대인 72조1,000억원 적자를 내, GDP 대비로는 3.6% 적자를 기록하게 됩니다. 정부가 내놓은 ‘2019~2023년 재정운용계획’ 상으로 2023년까지 3.9% 적자가 예상됩니다. 불과 9개월 전 내놓았던 국가의 재정운용 전략이 헌신짝처럼 팽개쳐지는 것입니다.

내년 나라 곳간에 들어올 돈은 482조원인데 써야 하는 돈이 513조5,000억원이라면 그 부족분은 어떻게 마련할까요. 허리띠를 졸라매면(지출 구조조정) 되겠지만 그보다는 결국 빚 내는 방법밖에 없습니다. 정부는 내년에 올해보다 26조4,000억원 많은 60조2,000억원의 적자국채 발행 계획을 세워놨습니다. 한 해 발행하는 적자국채 규모로는 역대 최대입니다. 국가채무는 내년 805조5,000억원으로 800조원을 넘어서게 되고 2023년에는 무려 1,061조3,000억원까지 치솟게 됩니다.

‘40% 룰’이라고 들어보셨나요. 정부가 40% 이내에서 관리하는 것으로 암묵적으로 여겨왔던 GDP 대비 국가채무비율은 어떻게 될까요. 내년 39.8%를 찍은 후 2023년 46.4%까지 올라섭니다. 문재인 대통령이 지난 5월 국가재정전략회의에서 ‘적정 국가채무비율을 40%로 삼는 근거가 뭐냐’고 했는데, 결국 마지노선이 허물어지는 셈입니다.

정부는 지금 당장 재정 수지가 적자를 내더라도 돈을 푼 효과가 경기 활성화로 되돌아올 것으로 기대하고 있습니다. 하지만 정부 씀씀이를 보면 전체 513조5,000억원 예산 가운데 3분의 1 가량인 181조6,000억원이 복지 예산입니다. 경기 활성화보다는 세금을 퍼부어 복지를 확대하는 데 무게중심이 쏠려있는 셈입니다. 게다가 복지예산은 특성상 한 번 늘리면 줄이기 어려운 경직성 예산이 대부분입니다. 결국 정부가 기대하고 있는 선순환 구도에 의문이 들 수밖에 없는 것이지요.

최근 만난 예산 당국의 한 고위 관료는 “솔직히 예산 불어나는 게 무서울 정도”라고 털어놨습니다. 이 관료는 “말이 1조원이지, 따져보면 상상하기도 어려울 정도로 큰 돈”이라고도 했습니다. 적극 재정이 경기 활성화의 마중물이 돼 선순환이 된다면 다행이지만, 선심성으로 수 조원 규모의 돈만 풀고 미래세대 부담만 가중시키는 것 아닌지 진지하게 고민해볼 필요가 있습니다.

/세종=한재영기자 jyhan@sedaily.com