반도체란 무엇인가. 한국인이라면 반도체가 한국 경제의 중요한 부분을 차지한다는 사실을 누구나 알고 있다. 새벽에 공중파 정규 방송이 끝날 때 나오는 애국가 영상에서도 빠지지 않는 단골 장면이다. 흰 방진복을 입은 연구원(?)이 반짝이는 반도체 웨이퍼를 현미경으로 관찰한다. 이어서 복잡한 기계장치들이 검은 컴퓨터 칩을 쏟아낸다. 이렇게 만들어진 반도체 제품은 컴퓨터와 스마트폰 등 전자기기는 물론이고 자동차나 냉장고의 전기신호를 제어하는 역할을 한다. 심지어 애플의 아이폰에도 삼성전자에서 만든 메모리칩이 들어간다. 이렇듯 반도체는 우리 생활 곳곳에 이미 깊숙이 파고들어 있다. 하지만 반도체가 정확히 무엇이고, 어떤 역할을 하며, 어떻게 만들어지는지 물어보면 한마디로 대답하기 쉽지 않다.

차근차근 설명해보자. ‘반도체’라는 단어를 문자 그대로 풀어 보면 ‘절반쯤 도체’라는 뜻이다. 여기서 도체(導體)는 열 또는 전기가 잘 통하는 물질을 뜻한다. 대개의 금속이 도체에 해당한다. 일반 전선을 구리로 만드는 것은 구리가 높은 전기전도도를 가진 도체이기 때문이다. 반대로 전기가 잘 통하지 않는 물질은 부도체라고 부른다. 나무나 플라스틱·유리 같은 물질이 그것이다. 도체와 부도체 사이에 놓인 반(半)도체는 그 중간쯤의 성질을 가진 물질을 일컫는 말이다. 대표적인 반도체 물질로는 실리콘·게르마늄 등 주기율표상에서 4족에 해당하는 원소들이 있다. 다시 말하면 반도체는 공장에서 만드는 제품을 가리키는 것이 아니다. 자연 상태에서 반도체에 해당하는 물성을 지닌 물질이 존재한다고 해야 맞는 말이 된다.

99.9999999% 실리콘 사용

불순물 제거·에칭 작업 등

초정밀 ‘디테일’이 품질 좌우

기업간 공급사슬 서로 얽혀

필요 땐 의존·국산화 병행을

이 반도체 물질을 이용해 전기신호를 제어하는 부품을 만들어내기 시작한 것은 19세기 후반의 일이었다. 독일의 물리학자 카를 페르디난트 브라운(1850~1918)은 ‘갈레나’라고 알려진 납 황화물인 방연석(方鉛石)을 이용해 라디오 전파를 추출하는 검파기를 만들었다. 반도체 검파기는 제2차 세계대전 중 적 비행기의 출현을 미리 알 수 있게 해주는 레이더 장비의 핵심 부품이 됐다. 전쟁 중의 연구 성과는 전후 트랜지스터의 개발로 이어졌다. 미국 벨연구소의 물리학자들은 게르마늄 결정(結晶)을 이용해 기존의 3극 진공관을 대체할 수 있는 전기신호 증폭기를 만드는 데 성공했다. 트랜지스터는 진공관에 비해 훨씬 작을 뿐만 아니라 전력소모도 적고, 깨질 염려도 없었다. 1950년대 이후 트랜지스터는 라디오나 보청기 부품으로 활용되기 시작하면서 대중적으로 알려지게 됐다.

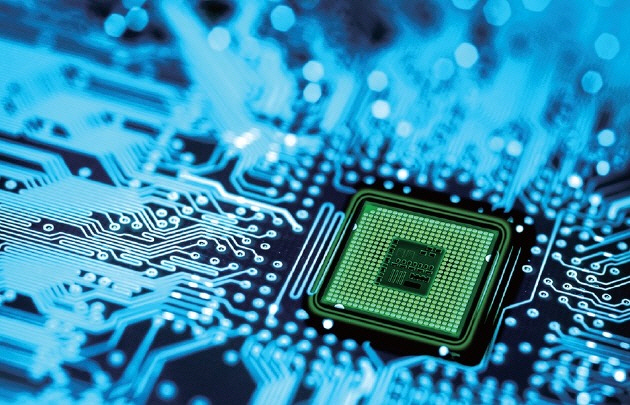

전자 부품의 크기가 점점 작아지면서 새로운 문제가 생겨났다. 하나의 전자회로에 필요한 부품의 수가 크게 증가하면서 회로의 불량률이 급격하게 늘어났다. 부품과 부품을 연결하는 부위가 불량의 주원인이었다. 집적회로(集積回路)는 이 문제를 해결하기 위해 등장했다. 회로를 구성하는 각종 부품을 단일한 반도체 결정 내부에 집적함으로써 불량이 나기 쉬운 연결 부위를 없앴다. 이렇게 시작된 집적회로는 시간이 지날수록 점점 더 많은 기능을 포함하게 됐다. 페어차일드 반도체의 고든 무어(1929~)는 1965년 잡지 기고문을 통해 하나의 반도체 ‘칩’에 “욱여넣을(cramming)” 수 있는 부품의 수가 매년 두 배씩 증가할 것이라고 예측했다. 유명한 ‘무어의 법칙’의 시작이었다. 지금도 황당하게 들리는 이 예언은 놀랍게도 그 이후 50년이 넘도록 유지됐다.

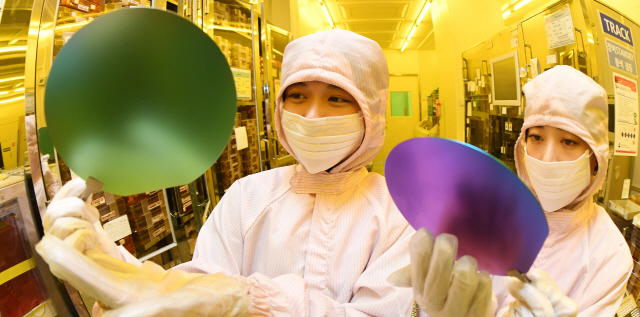

반도체 제조업에서 가장 중요한 것은 불순물을 관리하는 일이다. 이러한 노력은 반도체 제품의 주원료인 실리콘에서부터 시작된다. 규소(硅素)라고도 알려진 실리콘은 지구상에서 가장 많이 존재하는 원소 중 하나다. 우리가 주변에서 흔히 볼 수 있는 모래의 성분이 산화규소(SiO2)다. 즉 모래에서 산소를 제거하면 결정 형태의 실리콘을 얻을 수 있다. 문제는 반도체 제품을 성공적으로 만들기 위해서는 엄청난 고순도를 유지해야 한다. 일반적으로 99.9999999% 실리콘을 사용한다고 알려져 있다. 이뿐만 아니라 결정 내부의 구조적 결함을 제거하기 위해 액체 상태의 고순도 실리콘을 천천히 회전시키면서 굳히게 된다. 이렇게 해서 만들어진 원통 모양의 실리콘 결정을 ‘잉곳(ingot)’이라고 한다. 실리콘 잉곳을 원반 모양으로 썰어내면 ‘웨이퍼(wafer)’가 된다. 우리가 홍보 영상에서 흔히 볼 수 있는 반짝이는 원반이 바로 실리콘 웨이퍼다.

이 실리콘 웨이퍼가 반도체 제조의 출발점이다. 그 위에 수백 개의 반도체 공정을 통해 설계도에 따른 미세한 구조를 만들어내는 작업이 이어진다. 감광제를 입힌 후 빛(요즘은 자외선이나 엑스선)을 쪼여 패턴을 인쇄하기도 하고, 강한 산성 용액으로 에칭 작업이 이뤄지기도 한다. 원하는 물성을 만들어내기 위해 극미량의 불순물을 이온 형태로 발사해 특정한 부위에 확산시켜줄 수 있는 공정도 있다. 이러한 복잡한 공정을 거치고 나면 웨이퍼를 직사각형의 반도체 ‘칩’ 모양으로 자른 후 전선을 연결하고 패키징해 완성된 반도체 부품을 만들어낸다. 실리콘 웨이퍼의 크기는 1960년대 이후 지속적으로 커졌는데, 최근 표준인 300㎜ 웨이퍼 한 장에서 약 1,100개의 칩이 나온다고 한다.

반도체 제조 공정은 1959년 최초의 집적회로가 만들어진 이래 수많은 변화가 있었지만, 그 원리에 있어서는 근본적으로 크게 바뀌지 않았다. 간단히 말하면 여전히 고순도 실리콘 결정을 물리적·화학적 방식으로 깎아내 복잡한 구조를 만들어내는 방식이다. 1970년대 이후로는 반도체 제조에 필요한 장비가 상당히 표준화됐다. 일본이 세계 반도체 시장을 장악했던 1980년대에는 표준화된 미국산 장비를 이용했다. 마찬가지로 한국이 반도체 업계에서 성과를 내기 시작한 1990년대에는 일본산 장비를 활용했다. 이렇듯 세계 각국의 반도체 관련 기업들은 서로 의존하는 공급망을 형성해왔다. 한국은 이러한 글로벌 공급사슬에 의존해 비교적 짧은 기간 내에 큰 성과를 거둘 수 있었다. 하지만 이는 역으로 중국을 비롯한 후발 주자들 역시 지난 20여 년 동안 한국이 차지해왔던 자리를 언제든 노릴 수 있음을 의미하기도 한다.

한국 반도체 산업이 치열한 국제경쟁 구도 속에서 버틸 수 있었던 것은 전적으로 현장 엔지니어와 노동자들의 기술력과 노력 덕분이다. 똑같은 장비와 소재를 써도 제품의 불량률에서 큰 차이를 보이는 경우가 있다. 그 차이는 엔지니어들이 생산 시스템을 얼마나 정밀하게 관리할 수 있는지에 따른 것이다. 예를 들어 에칭 작업을 할 때 실리콘 웨이퍼를 얼마나 오랜 시간 동안 불화수소에 노출시킬 것인가. 불화수소의 농도는 몇 퍼센트로 맞춰야 하는가. 악마는 언제나 디테일에 있다. 과학적 근거를 찾기 어려울 정도로 일상적인 차이에 따라 반도체 수율(收率)이 오르내린다.

최근 일본이 반도체 소재의 수출규제를 강화한 기술적 배경이 여기에 있다. 항상 쓰던 일본산 고순도 불화수소 대신 중국산이나 러시아산을 써도 예전만큼의 수율을 유지할 수 있을 것인가. 고도의 정밀함을 요구하는 반도체 제조 공정에서는 미세한 변화가 큰 차이를 만들어낼 수 있는 가능성이 상존한다. 후속 언론보도에 따르면 한국의 엔지니어들은 다행히도 상당한 정도로 문제 해결의 기반을 마련해가고 있는 것으로 보인다. 안정적인 생산을 위해 공급망을 다변화하거나 일부 소재나 장비를 국산화하려는 노력을 기울이는 것은 당연히 필요한 일이다. 하지만 반도체 기술의 복잡성을 고려할 때 글로벌 공급망에 의존할 수 있을 때에는 의존하는 것이 바람직할 것이다. /서울과기대 교수·과학잡지 ‘에피’ 편집위원