절전기를 제조해 판매하는 A사. 세라믹 원재료 배합비율 특허를 영업비밀로 관리하고 있다. 전무 B씨와 기술이사 C씨는 퇴사 후 회사를 차려 빼돌린 영업비밀로 제품을 만들어 팔았다. A사는 2억9,500만원의 피해를 봤다면서 법원에 소송을 제기했다. 하지만 법원은 손해배상 청구액의 7%인 2,000만원만 인정했다. 특허침해 사실은 인정받았지만 매출액 감소의 원인이 영업비밀 때문이라는 증거도 없고 영업비밀을 이용해 얼마나 이익을 봤는지 정확하게 구분하기 어렵다는 게 법원의 판단이었다.

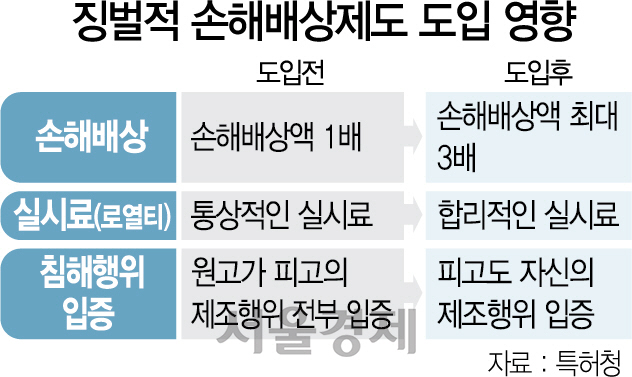

A사의 경우처럼 불합리한 특허침해 손해배상액 수준을 정상화하려는 움직임이 빨라지고 있다. 올해 7월부터 국내에서도 징벌적 손해배상제도가 시행됐기 때문이다. 징벌적 손해배상제도는 특허권과 영업비밀을 고의로 침해할 경우 최대 3배까지 손해배상 책임을 지는 제도다. 그동안 미국 등 선진국과 비교할 때 지식재산권(IP) 침해나 기술 유출에 대한 피해보상이 적절하지 않았다는 비판이 꾸준히 제기됐던 만큼 관련 업계에서는 환영하는 목소리가 높다.

한국의 특허권 침해 손해배상액 평균치는 6,000만원선이다. 이는 미국의 100분의1 수준에 불과하다. 경제 규모를 고려해도 9분의1에 불과하다. 특허권을 침해해도 배상액이 턱없이 적다 보니 기술 탈취가 줄어들지 않는다는 지적이 계속됐다. 구영민 특허청 산업재산보호협력국 과장은 “그동안은 특허를 침해해도 손해배상을 제대로 받기 어려웠다”며 “특허 침해가 예상되더라도 나중에 보상하면 된다는 인식이 팽배했던 것이 사실”이라고 말했다.

최근 입법 움직임은 징벌적 손해배상제도를 더 강화하는 방향으로 진행되고 있다. 피해를 입은 만큼 손해를 배상하자는 법안까지 발의됐다. 박범계 더불어민주당 의원은 침해한 기업에 손해배상액 입증 책임을 지우고 침해자의 이익을 반환하는 내용의 특허법 개정안을 발의했다. 박원주 특허청장은 지난달 15일 특허법 개정안 공청회에서 “혁신의 결과인 지식재산이 쉽게 침해당하고 제값을 받지 못한다면 기술개발에 대한 의욕과 투자가 지속되기 어렵다”고 밝혔다.

특허권 강화는 특허가 제값을 받게 하자는 취지도 있지만 중소기업 보호가 중요한 명분이다. 중소기업은 보통 1~2개 특허기술로 사업을 꾸려가는데 기술 탈취 피해가 발생할 경우 경영에 치명적일 수밖에 없다. 박정 민주당 의원실에 따르면 기술 유출에 따른 중소기업의 피해는 최근 5년간 5,410억원에 달한다. 문제는 중소기업의 대부분이 대기업과 협력관계로 얽혀 있기 때문에 소송에 나서기 어렵다는 점이다. 소송에 들어가는 시간과 비용이 부담스러운데다 거래관계 기업의 보복이 두려워 감내하는 것이 현실이다.

한편에서는 특허권 강화가 역설적으로 특허권을 남용하는 사례로 악용될 수 있다는 우려도 나오고 있다. 특허괴물로 불리는 특허관리회사(NPE·Non Practicing Entity)가 높은 손해배상액을 노려 소송을 남발할 가능성이 높다는 것이다. 일부 대기업을 제외하고 한국 기업들이 NPE의 공격에서 상대적으로 안전했던 것은 낮은 손해배상액 때문이었다.

정차호 성균관대 법학전문대학 교수는 “(징벌적 손해배상제도 도입으로) NPL이 한국에서도 활개를 칠 수 있다는 우려가 나오고 있다”며 “다만 미국이나 중국에 비해 특허 승률이 낮은 한국을 (당장) 타깃으로 삼을 가능성은 낮아 보인다”고 말했다. NPE가 미국이나 중국이 아닌 한국시장에서 직접 소송을 제기할지 여부는 좀 더 지켜봐야 한다는 얘기다.