외국인 유학생 급증으로 인한 고등교육 질 하락의 배후에는 캠퍼스 글로벌화를 무리하게 추진한 정부가 있다. 학령인구 감소를 유학생 유치로 해결하기 위해 국제화 지수 등을 대학재정지원사업과 연계하면서 대학들의 해외 문호 개방을 장려했지만 유학생들의 자격 검증은 도외시한 것이다. 전문가들은 이제라도 한국에 앞서 중국 등 외국인 유학생 유치로 비슷한 문제를 겪었던 일본으로부터 교훈을 얻어야 한다고 조언했다.

1일 교육부에 따르면 국내 대학의 외국인 유학생 급증은 지난 2015년 정부 정책이 도화선이 됐다. 교육부는 대학구조개혁평가를 시작한 2015년 학령인구 감소로 인한 문제점을 캠퍼스 글로벌화로 해결하겠다며 오는 2023년까지 외국인 유학생을 20만명으로 늘리는 ‘유학생 유치 확대방안’을 발표했다. 정부 대학재정지원사업 평가지표에 국제화 지수 등을 명목으로 외국인 유학생 유치 실적을 포함시키고 어학연수생의 학위과정 전입, 외국인 유학생 대상 학과 개설 등을 지원하는 내용이 포함됐다. 여기에 더해 이듬해에는 ‘교육국제화역량 인증제’를 도입해 인증을 통과한 대학·대학원에 유학생 비자발급 절차를 간소화하는 혜택까지 제공했다. 정부 재정지원 없이 운영이 힘든 국내 대학의 현실을 고려하면 사실상 정부가 나서서 대학의 해외 문호 개방을 진두지휘한 것이다.

외국인 유학생 유치 전략은 현 정부 들어서도 바뀌지 않는 정책 기조다. 유은혜 부총리 겸 교육부 장관은 최근 “2023년까지 외국인 유학생을 20만명 유치하겠다”며 전 정권의 학령인구 감소 해결책을 계승하겠다는 의지를 내비쳤다. 물론 정부가 유학생 증가로 인한 고등교육 질 하락의 문제를 인식하지 않는 것은 아니다. 유 사회부총리는 유학생 유치 조건으로 ‘우수 인재’ 확보를 전제했고 교육부는 3주기를 맞는 2021년 대학기본역량진단 계획의 재학생 충원율 평가 기준에 정원 내 재학생만 포함시키면서 외국인 유학생 등 정원 외 재학생을 포함해달라는 지방대학들의 요청을 거절했다. 대학이 자율적으로 외국인 유학생 유치 기준을 강화하라는 일종의 시그널을 보낸 것이다. 하지만 지방대학들은 정부가 학령인구 감소를 외국인 유학생 유치로 해결하라고 권장하고 있다며 정책이 오락가락한다고 비판했다.

전문가들은 우리보다 앞서 외국인 유학생 문제를 겪은 일본의 사례를 참고해 해결책을 찾아야 한다고 진단한다. 일본은 1980년대 한국에 앞서 중국 등 외국인 유학생 문제를 겪었고 다양한 해결책을 강구해왔다. 이현청 한양대 석좌교수는 “당시 일본은 정부 차원에서 해외 명문대와 국내 대학의 공동연구를 촉진하는 방식으로 유학생의 국적을 다양화하고 학력 수준을 높였다”며 “한국 대학의 연구 수준이 많이 올라온 만큼 선진국 명문대와 교류를 확대하는 데 정부 지원을 강화해야 한다”고 밝혔다. 대학별로 유학생 유치를 각개격파할 것이 아니라 대학 연합, 나아가서는 정부·대학이 함께 유학생을 유치해야 한다는 것이다.

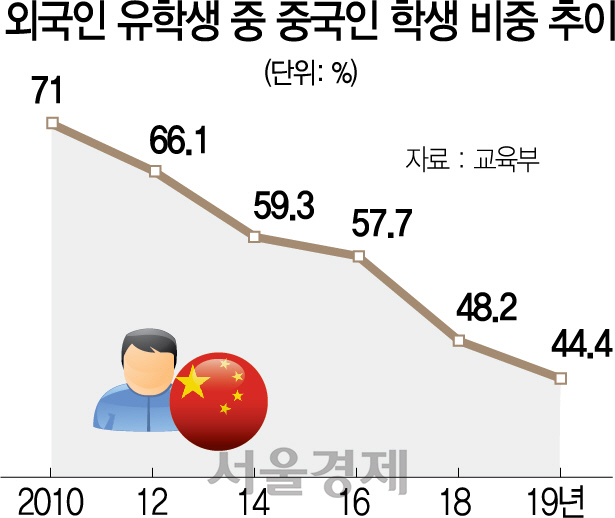

지금과 같은 무방비한 유치가 계속되면 ‘졸업장 장사’를 지속할 수 없다는 비판도 나왔다. 이 교수는 “중국 대학들은 연구 역량은 물론 규모도 빠르게 커지고 있다”며 “지금처럼 학생들을 유치해놓고 적당히 교육한다면 외국인 유학생 중 상당 부분을 차지하는 중국인 유학생들이 더 이상 한국을 찾지 않게 될 것”이라고 밝혔다. 실제 외국인 유학생 중 중국 출신 비중은 2010년 71%에서 매년 급감해 올해 44.4%까지 줄었다.

무엇보다 국내 대학의 역량을 키워야 우수한 외국인 유학생 유치와 함께 국내 인재를 지킬 수 있다는 설명도 나왔다. 이 교수는 “4차 산업혁명 시대에 인재 육성이 중요한데 외국인 유학생으로 인한 교육 질 하락에 국내 우수 학생들이 한국 대학을 외면하면 결국 고급 인재 해외 유출에 치명타가 될 것”이라며 “학문 후속세대를 지원하기 위한 허브를 만드는 등 정부에서 지나칠 정도로 연구 지원을 해줘야 한다”고 덧붙였다.