“요즘 거의 매일 허탕을 칩니다. 일감이 있는 날은 열흘에 하루 정도에 불과해요.”

지난 12일 오전4시 무렵 서울 지하철7호선 남구로역 3번 출구 인근에서 만난 60대 A씨는 “이달 들어 하루도 일을 해본 적이 없다”면서 “오늘도 허탕일 줄 알지만 혹시나 하는 마음에 나왔다”고 말했다.

수도권 최대 건설인력시장인 남구로역 인근은 매일 오전4시께가 되면 일감을 찾는 일용직 근로자 수천명이 모여든다. 이날 새벽 체감 기온은 영하 5도 아래로 떨어졌지만 어림잡아 1,000명이 넘어 보이는 사람들이 인도를 가득 메웠다. 인력사무소에서 나온 직원이 호명한 사람들을 태우고 승합차는 현장으로 떠났지만 A씨를 비롯해 절반 이상의 근로자들은 날이 밝을 때까지 일자리를 구하지 못해 발길을 돌렸다. A씨는 “이번주도 공치게 생겼다”면서 “내일도 나와야지 별수 있겠어”라며 지하철역으로 향했다.

최저임금 인상과 주 52시간 근로제 시행으로 일자리를 잃은 근로자들이 건설노동시장으로 쏟아져 나오고 있지만 문재인 정부 출범 후 건설투자에서 부진이 이어지면서 건설일용직 근로자들은 매일 일자리 전쟁을 치르고 있다. 특히 건설노동시장에서 민주노총과 한국노총이 소속 조합원 고용을 놓고 ‘밥그릇 싸움’을 계속하면서 공사 방해·중단으로 인한 피해가 고스란히 일용직 근로자에게 돌아가고 있다.

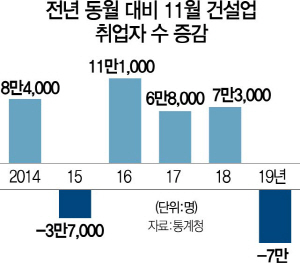

집값은 고공행진을 거듭하고 있지만 건설업 경기는 악화일로다. 16일 통계청에 따르면 11월 건설업 취업자 수는 204만7,000명으로 전년 동기 대비 7만명(3.3%) 줄었다. 11월 건설업 취업자 수 감소 폭은 10차 표준산업분류가 제정된 2014년 1월 이후 가장 컸다. 건설업 부진이 심화하면서 지난달에 실업급여를 새로 신청한 사람은 제조업(1만8,200명)과 도·소매업(1만500명)에 이어 건설업(1만200명)이 세 번째로 많았다. 일용근로자 비중이 높은 건설업 취업자 수가 크게 줄면서 전체 일용근로자 역시 지난달 145만7,000명으로 전년 대비 11만1,000명(7.1%)이나 줄었다.

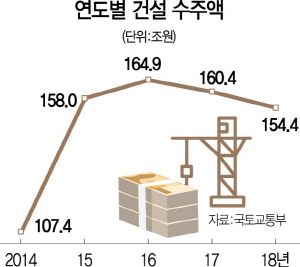

건설일용직 일자리가 크게 줄어든 것은 아파트 신규 수주물량이 줄어들고 기존 공사가 끝나거나 재건축 규제로 인해 착공이 지연된 탓이 크지만 가뜩이나 일감이 줄어든 상태에서 양대 노총이 건설현장 일자리를 둘러싸고 다툼을 벌이는 것도 한 요인으로 꼽힌다. 민주노총 건설노조와 한국노총 건설산업노조는 서울을 비롯해 전국 각지에서 소속 노조원 고용을 요구하며 집회를 열고 있다. 양대 노총의 집회로 인해 공사 지연은 물론 작업이 중단되는 곳도 자주 발생하고 있다.

이날 남구로역에서 만난 일용근로자들도 건설업 부진 외에도 노조가 현장을 쥐락펴락하면서 일감이 불안정해졌다고 입을 모았다. ㄱ인력사무소 앞에서 만난 60대 B씨는 “올 들어 양대 노총이 장악한 건설현장에 배치되는 것 자체가 너무 어려워졌다”면서 “얼마 전에도 현장에 갔다가 노조 등쌀에 일도 못하고 그냥 돌아오는 경우도 있었다”고 푸념했다.

건설현장에서 노노(勞勞) 갈등이 심화하면서 비노조원 신분인 일용노동자들이 입는 피해가 더욱 커질 수 있다는 우려가 나온다. 노조 간 갈등이 격해질수록 현장 노동자에 대한 건설업체들의 불신이 높아지고 이는 노동절약형 공정 개발로 이어져 일감이 줄어들 수 있다는 것이다. ㄴ인력사무소 관계자는 “건설업 일용근로자 중에서도 노조원이 있지만 대부분은 하루 벌어 하루 먹고사는 사람들”이라면서 “저임금 외국인 근로자에게도 밀리는 상황에서 노조끼리 일자리 다툼을 벌이니 끼어들 틈이 없다”고 전했다.