인류사에서 16세기는 ‘문화혁명’이라고 불러야 할 지식 세계의 지각변동이 일어난 시대다. 코페르니쿠스가 주장한 지동설(地動說)을 계기로 세계를 보는 관점이 지구 중심의 우주상으로부터 태양 중심의 천문학으로 바뀌었다. 이는 당시만 해도 하위학문이던 천문학을 상위학문이던 자연학보다 우위에 올려놓으면서 학문 서열을 뒤집어놓는 결과를 가져왔다. 천체역학이라는 관념을 만들어내는 과정이기도 하다.

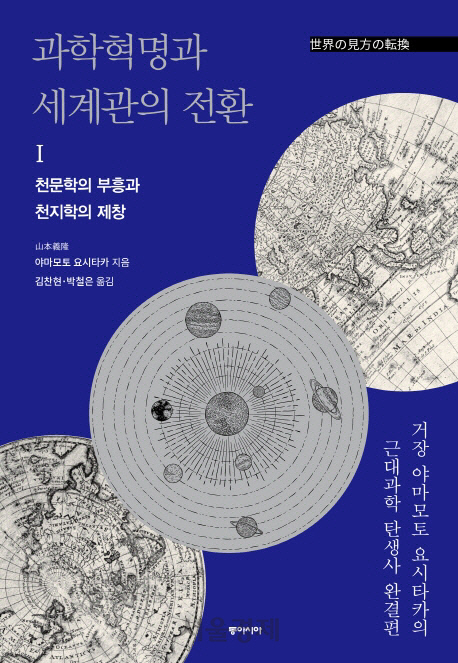

신간 ‘과학혁명과 세계관의 전환’은 일본의 저명한 과학사학자이자 자연철학자 야마모토 요시타카가 쓴 서구 근대과학 탄생사 3부작의 완결편이다. 책은 15세기 중기부터 17세기까지 중부유럽을 무대로 전개된 천문학과 지리학, 즉 ‘세계 인식의 부활과 전환’에 대한 이야기를 다룬다. 2010년 국내에 번역·출간된 전작 ‘16세기 문화혁명’을 보완하는 내용이다. 국내에서는 총 3권으로 나눠 출간될 예정으로, 이번에 나온 1권에서는 16세기 문화혁명과 나란히 진행됐던 천문학 개혁의 전말을 추적한다.

책은 16세기 천문학을 중심으로 지식 세계의 지각변동이 일어났다는 점에 주목한다. 이전 세기까지 기술의 세계는 육체적이고 천한 것으로 여겨져 학문의 세계와는 서로 분리돼 있었다. 그러나 16세기 들어 학자들과 기술자가 서로 교류하기 시작하면서 학문과 기술의 융화가 일어났으며 대학에서 별다른 관심을 받지 못했던 관측 기기의 제작, 수년간에 걸친 천체 관측, 그리고 매우 큰 자릿수를 다루는 방대한 계산 등을 기반으로 하는 새로운 자연연구가 탄생하기에 이르렀다. 저자는 이를 ‘문화혁명’이라고 정의하고 있다.

태음거리법을 창안한 독일의 천문학자이자 수학자인 레기오몬타누스부터 지동설의 코페르니쿠스, 현대 천문학의 기초를 다진 케플러까지 유럽은 이 시기 물리학적 천문학, 더 넓은 의미에서는 수학적 자연과학을 처음으로 만들어냈다. 책은 이러한 과정이 17세기 과학혁명의 밑바탕이 됐다고 주장한다. 이런 변화는 인식의 내용, 진리성의 기준, 연구의 방법, 그리고 학문의 목적 모두를 쇄신하는 과정이었으며 이러한 ‘세계관과 학문 양식의 전환’에 힘입어 유럽은 17세기의 신과학을 준비하게 됐다는 것이다.

1960년대 일본에서 급격한 경제 발전과 함께 정치·사회의 격변을 직접 체험한 저자는 ‘일본 사회가 근대화를 경험하지 않은 것이 아닐까’라는 의문을 품고 유럽의 과학적 탄생의 배경에서 그 해답을 찾고 있다. 2만3,000원.