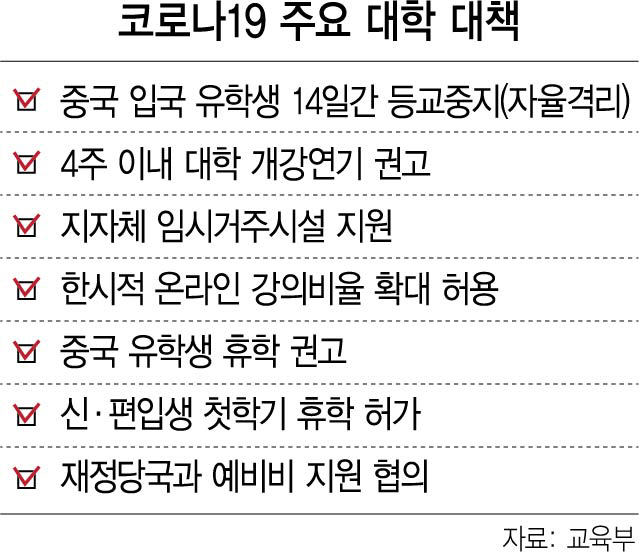

정부가 중국인 유학생 입국으로 인한 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산을 막기 위해 내놓은 주요 대책이 현실과 동떨어진 탁상행정이라는 비판을 받고 있다.

23일 교육계에 따르면 대학들은 정부의 지자체 임시거주시설 지원안, 휴학 권고안, 다중이용시설 출입제한 등 주요 대책이 실효성이 부족하다고 보고 있다. 중국인 유학생들이 대부분 숙소를 구하고 입국하는데다 지자체들도 무증상 입국자 대상 격리 시설에는 난색을 표하고 있기 때문이다. 지난 13일 유은혜 부총리 겸 교육부 장관이 발표한 임시거주시설 지원 방안은 대학이 요청할 경우 해당 지자체가 중국 입국 유학생들을 위해 임시 거주시설을 지원한다는 내용이다.

하지만 비자 발급을 위해서는 거주지 기재가 필수라 중국 유학생 대부분은 유학원 등을 통해 미리 숙소를 확보한 뒤 입국한다. 입국할 때도 중국인 특별입국 절차에 따라 또 한차례 거주 연락처를 남겨야 해 사전에 거주지를 마련하고 입국하는 게 대부분이다. 숙소가 이미 마련된 상황에서 지자체에 추가 시설을 요청하는 것이 현실성이 떨어지는데다 행정적 독려가 아닌 ‘각 대학의 요청 시’로 지원 요건을 국한해 실효성이 부족하다는 것이다.

지자체들도 확진자 접촉자 등 ‘자가격리’ 대상자가 아닌 일반 무증상 입국자에 대한 ‘자율격리’ 시설을 지원하는 방안에 난색을 표하고 있다. 지난 주말 나온 서울시 대책에서도 기숙사 밖에 거주하는 일반 유학생에 대한 숙소지원 방안은 빠졌다. 지원 대상은 의심증상자 중 음성 판정을 받은 유학생이나 확진자와 접촉한 자가격리자로 제한했다. 추후 검토 요건도 신규계약 거부·기존계약 파기 등 불가피한 사유로 거주지 확보가 어려운 유학생, 기숙사 입주 예정자 중 1인 1실 원칙 준수 등으로 공간 마련이 어려운 경우 등으로 국한했다.

한국대학교수협의회에 따르면 대학이 개강연기 등을 통해 전 기숙사를 중국인 유학생에 활용한다 해도 1인 1실 기준 수용비율이 50% 미만인 대학이 유학생 1,000명 이상인 17개 대학 중 8개에 이른다. 학생 수 최다인 경희대, 성균관대 등의 기숙사 입주 예정자도 각각 480명, 300명에 그친다.

정부는 지난 16일 중국 유학생에 대한 휴학 권고안을 추가 대책으로 내놓았지만 이 역시 현실성이 떨어진다는 지적이다. 유학비자 기간이 1~ 2년이라 상당수가 입국에 앞서 비자를 발급받아야 하고 비자 발급에는 항공권 구매를 뜻하는 입국 예정일이 필요해 뒤늦게 휴학 권고안에 응할 수 있는 규모가 많지 않을 수 있다는 것이다. 교육부에 따르면 중국 유학생 7만979명 중 미입국자는 3만8,388명인데 이중 입국 예정자는 3만1,462명, 미확인자는 6,926명에 그친다. 입국 일정이 확정되지 않은 1만9,000명 중에서도 입국 예정이나 입국일만 미확정된 경우가 1만2,000명에 달한다.

2주간의 자율격리 기간 동안 교내식당 등 다중이용시설의 출입을 제한하는 방안 역시 하루 한 차례 모니터링을 통해서는 통제가 불가능할 것이라고 대학들은 보고 있다. 또 앞서 정부가 대학혁신지원사업비를 방역비에 집행하도록 허용했지만 금액이 큰 기숙사용 도시락 등 식비지원 금액은 포함되지 않았고, 논의 중인 예비비 지원에도 식비는 빠질 가능성이 커 재원 부담 우려 역시 상당한 상태다.

고육지책을 짜던 대학 가운데서는 3월 3주 동안 캠퍼스를 통째로 비우는 초유의 방안까지 등장했다. 성균관대는 9일까지 1주간 3월 개강을 연기한 뒤 23일까지 2주 동안 4,100개 전 강의를 100% 온라인 수업으로 진행해 국내 대학생을 포함한 전 학생의 오프라인 등교를 막을 방침이다. 잠복기를 고려한 2주 동안 기숙사 입소 유학생 외의 학생들이 학교로 모이지 않게 해 감염증 확산을 예방하겠다는 의도다.

한 대학 관계자는 “정부 지원에 식비가 포함되지 않아 기숙사 수용 규모를 늘릴 수 있다 해도 늘리기 힘든 형편”이라며 “보다 실효성 있는 대책이 필요하다”고 말했다.