국민의 혈세로 개발한 기술이 장롱특허로 사장되는 것을 막기 위해 도입한 ‘연구소기업 제도’가 도입 14년만에 만개하고 있다.

29일 연구기관들에 따르면 6년전 출범한 인공지능(AI) 분야 연구소기업 A사가 연내 코스닥 상장을 목표로 주관사 2곳을 선정해 기업공개(IPO)를 준비하고 있다. A사는 한국전자통신연구원(ETRI)이 기술 등을 출자해 설립했으며 창업 5년째인 지난 2018년 매출 100억원을 돌파하며 성장가도를 달려왔다. 비슷한 시기 출범한 정보기술(IT)분야 연구소기업 B사 역시 올해 IPO을 추진한다. 두 기업의 도전이 모두 성공한다면 각각 국내 연구소기업중 상장에 성공한 4호, 5호 기업이 된다.

설립 후 민간투자자를 대거 유치하거나 M&A된 사례도 잇따르고 있다. 단국대가 기술지주사를 통해 지난 2017년 설립한 바이오신약 분야 연구소 기업 C사는 근래 6곳의 밴처캐피탈(VC)로부터 총 120억원의 투자 유치 성과를 냈다. 유전자 기반의 암치료제 등을 개발한 상태며 오는 2023년 IPO 및 기술특례상장에 나선다는 계획을 갖고 있다.

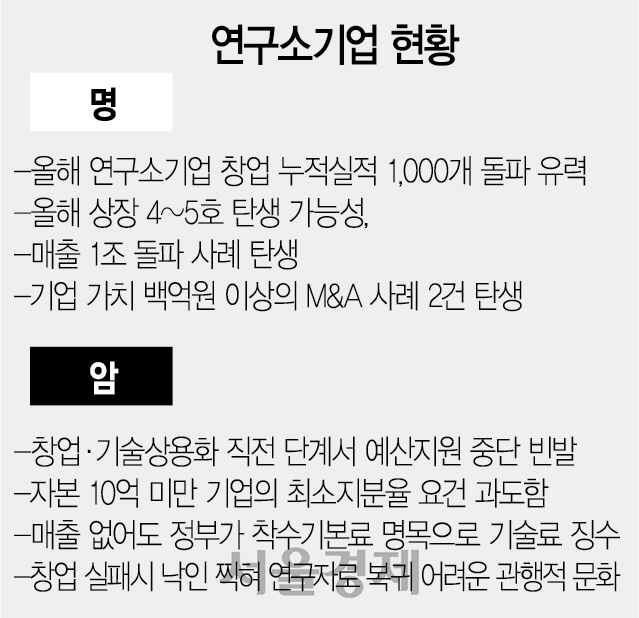

앞서 IPO에 성공한 연구소기업들은 성장가도를 달리고 있다. 3호 상장사인 헬셀(옛 신드론)은 2018년과 2019년 연이어 매출 1조원을 돌파했다. 1호 상장사인 콜마비앤에이치와 2호 상장사 수젠텍(옛 아큐젠헬스케어)는 각각 연매출 3,000억원과 5,000억원을 돌파했다. 이런 가운데 신규 창업도 급증해 올해중 연구소기업 누적 창업 실적 1,000개 돌파가 유력시된다.

연구소기업 전성시대가 도래했지만 여전히 창업 문턱은 높아 명암이 대비되고 있다. 우선 상용화 및 창업 결단의 직전단계인 시작품(프로토타입) 제작단계에서 정부 예산 지원이 뚝 끊기는 경우가 다반사다. 한 과학기술대 고위관계자는 “담당공무원 입장에선 예산을 지원한 연구과제가 기초연구와 실험에 성공해 국제학술지에 해당 논문이 게재되는 정도만으로도 인사고과에서 충분히 좋은 점수를 받을 수 있기 때문에 굳이 프로토타입 제작을 위한 고가의 장비 비용 부담과 실패 위험 가능성을 무릅써가며 TRL(기술성숙도) 5~6단계에 까지 예산을 지원하는 것은 꺼리는 경항이 있다”고 전했다.

최소 지분율 요건도 창업 문턱으로 작용하고 있다. 자본금 10억원 미만인 연구소기업이라면 설립주체가 20%이상의 지분을 확보해야 해 문턱이 높다. 정부가 2018년 관계 법령을 개정해 자본금 10억원 이상 연구소기업의 최소지분율은 15%, 50억 이상 연구소기업 최소지분율은 10%로 규제를 완화해 줬지만 현재 연구소기업 대부분은 자본금 10억원 미만으로 영세한 수준이어서 지분율 규제완화의 수혜를 받지 못하고 있다. 창업 3년 이내 연구소 기업 3곳당 약 1곳은 매출이 발생하지 않는 상태인데 이처럼 매출이 없어도 착수기본료 명목으로 정부출연금의 최대 4%를 정부가 기술료 차원에서 징수하고 있어 제도 개선이 필요하다고 연구자들은 지적하고 있다.