‘엄마가 잠시 날 노려보더니 긴 톱니 모양의 빵칼을 꺼내 들었다. 그러곤 뒤돌아서 나를 쫓아오기 시작했다. 엄마는 악몽 속 괴물처럼 칼을 움켜쥐고 있었다.’

사람들은 엄마 잃은 17세 소년을 가엾게 바라봤다. “엄마가 어릴 때 성폭행을 당했는데, 술과 약에 빠져서 애를 때렸대. 저런.” 동정이든 연민이든, 이 따뜻한 시선은 그러나 아주 잠시였다. 사람들의 관심은 소년의 삶에서 자신의 일상으로, 또는 더 비참한 다른 이의 삶으로 옮겨간다. 누군가의 빈곤하고 고된 일상이 잠깐의 구경거리로 전락한 사회. 책은 이를 ‘가난 사파리’라고 말한다.

영국 스코틀랜드 빈민가 출신의 래퍼이자 칼럼니스트로 활동하는 저자는 사파리를 즐기는 관광객이 아닌, 사람들의 호기심을 자극하는 진열장의 구경거리였다. 10대부터 자선단체와 여러 빈곤 활동가들을 경험한 저자는 빈곤에 대한 사회의 시선에서 공통점을 찾아낸다. 가난한 지역을 계몽하고 개화해야 할 원시 문화쯤으로 여기며, 가난해서 도움을 받는 사람들은 자기 생각이 없다는 전제에 기초하고 있다는 점이다. 진열장 속 구경거리가 가난을 만든 사회를 향해 내는 목소리는 배제됐다. “그 사람들의 안건이 아니라 우리 자신의 안건을 위해 우리 이야기를 시작하는 순간 우리는 버려진다. (중략) 내가 대본에서 벗어나면 수수께끼같이 조명이 희미해지며 마이크가 멎었다.”

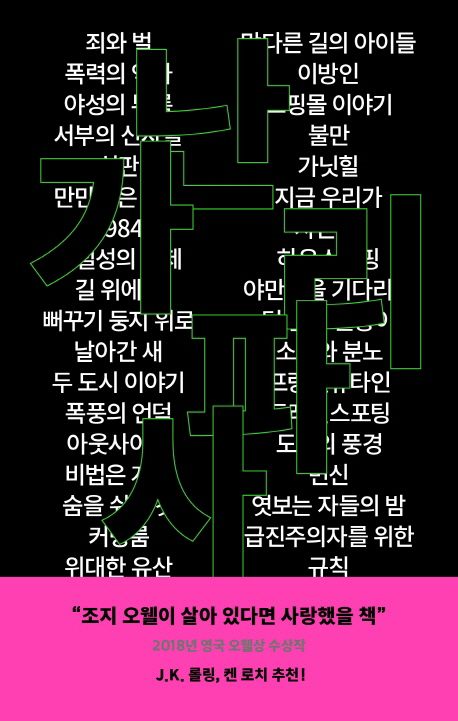

책은 저자가 엄마의 폭력에 시달리던 어린 시절을 지나 노숙자가 되고 사회 시설에서 생활하며 겪은 이야기를 담담하게 써내려간다. ‘내 삶은 비참했다’는 경험담과 ‘타인의 시선은 잔인했다’는 비판 일색이었다면 이 기록 역시 또 다른 빈곤 사파리에 지나지 않았을 것이다. ‘진열장 안의 네가 변해야 한다’는 주장은 이 책이 흔한 빈곤 경험담과 차별화되는 지점이다. ‘개구리 올챙이 적 모른다’는 비난의 화살을 맞을지도 모르지만, 저자는 당당하게 말한다. 좌파든 우파든, 정당이든 사람이든 그저 우리가 좋아하지 않는 존재에게 가난의 책임을 돌려온 지금까지의 방식을 버리자고. 가난을 체제 탓, 권력의 역학 관계 탓으로만 돌리고 개인의 책임을 부인하면 가난 문제에 대한 결정을 빈곤 산업에 종사하는 정치인과 전문가에게 맡길 수밖에 없는 악순환이 일어난다는 것이다. 경험에서 나온 적나라한 현실 진단과 냉철한 주장만으로도 충분히 눈이 가는 책이다. 2018년 영국에서 가장 탁월한 정치적 글쓰기에 수여하는 오웰상을 받았다. 1만6,500원.