문재인 대통령의 ‘호위무사’로 불린 주영훈 전 청와대 경호처장은 1984년 경호관에 임용됐다. 이후 참여정부 때 경호실 ‘가족부장’으로 노무현 전 대통령 관저를 경호했고, 노 전 대통령 퇴임 후에는 봉하마을 경호팀장을 맡아 노 전 대통령 내외를 보좌했다.

경호실 출신으로 시작해 처장까지 올랐으나 엄밀히 말해 ‘공채 출신’이라고는 할 수 없다. 주 처장이 경호관에 임용될 당시만 해도 경호처는 선택 받은 사람들끼리의 ‘제한 경쟁’을 통해 경호관을 선발했기 때문이다.

제대를 앞둔 군 장교나 경찰 출신 중 우수한 인재들이 대통령 경호관을 권유 받았다고 한다. 이들끼리 모여 ‘경호실 입사시험’이 치뤄졌다. 이같은 채용제도가 확 바뀐 것이 1988년이다. 노태우 정부 때 처음으로 일반인까지 지원자격을 넓혀 공채 1기를 뽑았고, 이후 2년 단위로 공채를 진행했다. 민주화 시기를 지나며 이같은 공채 제도는 자연스럽게 자리잡았다. 지금은 1년 단위로 일반 회사처럼 필기시험·체력검정·면접 등의 과정을 거친다.

바로 그 공채 출신 가운데 첫 경호처 수장이 19일 문 대통령의 임명장을 받았다. 유연상 신임 경호처장이다. 유 처장은 공채 3기로 1992년에 경호관에 임용됐다. 문 대통령은 20일 경호처장 임명장 수여식을 언론에 공개했다.

문 대통령은 “내부 승진으로 공채 출신이 처음으로 경호처장을 맡은 것을 매우 뜻깊게 생각한다”며 “경호처 직원들도 모두 좋아할 것”이라며 덕담을 건넸다. 배우자와 함께 임명장 수여식을 찾은 유 처장도 “경호처 직원들의 사기가 충천하다”면서 “임무 수행에 한 치의 허점도 없도록 할 것”이라고 화답했다. 대통령 경호처장 임명식이 공개적으로 진행된 것 자체가 매우 이례적이다. 그만큼 문 대통령이 ‘공채 출신·내부 승진 경호처장’에 확실하게 힘을 실어줬다는 뜻이기도 하다.

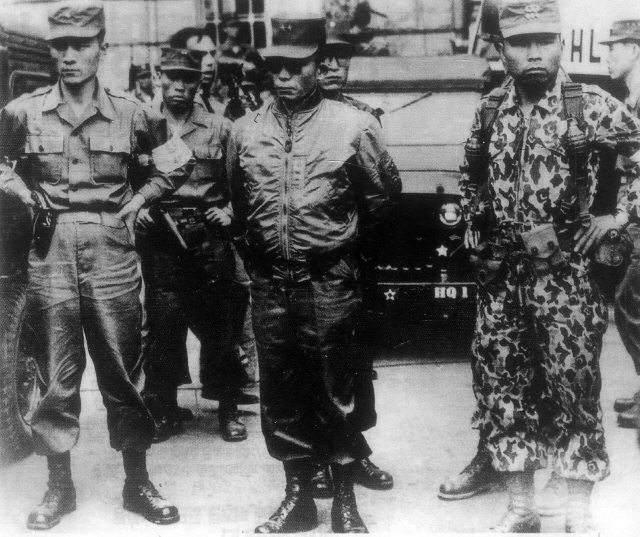

사실 청와대 경호실장(현 경호처장) 자리는 노태우 정부 때까지만 해도 군 출신들의 독무대 였다. 박정희 정권 때는 홍종철·박종규·차지철씨가, 전두환 정권 시절에는 정동호·장세동·안현태 씨가 차례로 경호실장에 올랐다.

그 중에서도 가장 유명세를 탄 인물은 영화 ‘남산의 부장들’로도 익히 알려진 차지철 실장이다. 박 전 대통령의 최측근으로 비상시엔 수도방위사령부를 지휘할 수 있는 권한까지 가졌다고 한다. 결국 10·26 사태로 비참한 말로를 맞았다. 노태우 정권 때도 이현우·최석림 등 군 출신들이 경호실장에 올랐다. 경호실장이 ‘나는 새도 떨어트린다’는 시절이다.

‘군 출신’ 경호실장 고리를 처음으로 끊은 것은 이른바 문민정부 탄생을 주도한 김영삼 전 대통령이다. 당시 경호실장으로 오른 인물이 ‘불사조’로 불리는 박상범 씨다. 1979년 박 전 대통령이 서거한 10.26 사태 당시 궁정동 안가에서 총알을 네발이나 맞고도 살아남은 경호관이었다. 김 전 대통령은 군의 정치 개입 차단 등을 위해 내부 출신인 동시에 상징성이 큰 박 씨를 경호실장에 앉혔다.

노무현 전 대통령의 경우 2003년 경찰청장 출신 김세욱 경호실장을 임명해 군 출신과 거리를 뒀다. 후임으로도 내부에서 염상국 실장을 발탁했다. 염 실장 역시 경호실 출신 발탁이었으나 1982년에 임용돼 열린 ‘열린 공채’ 세대로는 볼 수 없다. 이어 이명박 정부는 군 출신 김인종, 경찰청장 출신 어청수씨를 차례로 임명했다. 박근혜 정부는 박흥렬 전 육군참모총장을 경호실장에 앉혔다.

경호실의 역사가 이처럼 파란만장 했던 만큼 이번 ‘공채 출신 경호처장’ 에 대한 경호처 내부의 기대감은 남다르다. 경호처의 핵심 관계자는 “대통령께서 조직에 대한 배려를 해주신 것이고 신뢰의 표시로 본다”면서도 “그렇기 때문에 업무수행에 있어서 더 만전을 기할 수 있도록 긴장감도 커지고 있다”고 전했다. 청와대 역시 유 처장이 ‘조직 혁신’에 나설 것에 방점을 찍었다. 강민석 청와대 대변인은 “ 향후 내부조직의 혁신과 환경 변화에 대응한 새로운 경호제도 및 경호문화 정착에 기여해나갈 것으로 기대한다”고 전했다.