신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 위기 극복을 위해 노사정이 사회적 대타협을 이뤄내야 한다는 목소리가 커지면서 독일의 하르츠개혁과 아일랜드의 사회연대협약이 주목받고 있다.

하르츠개혁은 성공적으로 평가받는 대표적인 노동개혁으로 지난 2003년 게르하르트 슈뢰더 독일 정부가 추진했다. 당시까지도 독일은 1990년 갑작스럽게 이뤄진 통일의 후유증에서 벗어나지 못하면서 경제성장률이 -0.4%를 기록하는 등 ‘유럽의 병자’라는 오명에 시달렸다. 이에 슈뢰더 총리는 자신을 포함해 대기업 대표 6인, 중소기업 대표 1인, 전문가 및 정치인 3인, 노조 대표 2인 등 총 15명으로 구성된 연방정부 산하 위원회를 꾸려 6개월간 머리를 맞대고 노동개혁 문제를 논의했다. 여기서 나온 개혁안을 토대로 독일 정부는 임금 삭감과 노동시장 유연화를 과감하게 추진해 실업 문제를 해결했다.

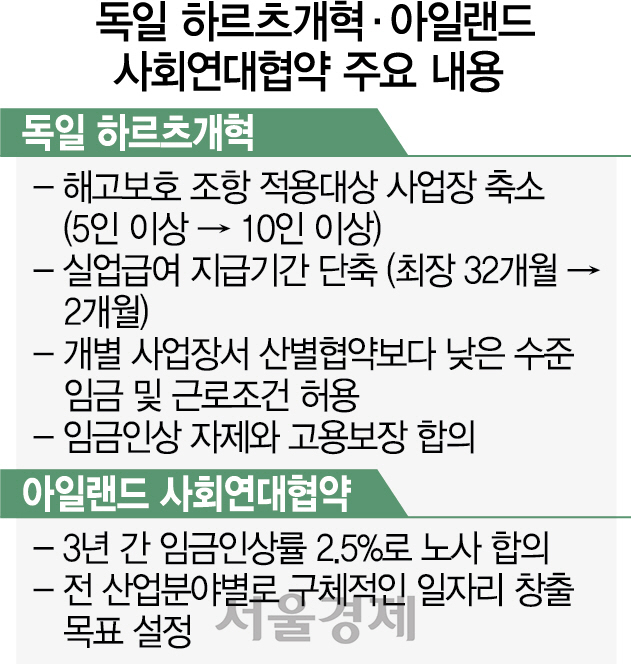

특히 전문가들은 좌파 성향 사회민주당 소속의 슈뢰더 총리가 해고 기준을 완화하는 등 노동유연성 확대를 밀어붙인 데 주목한다. 우선 해고제한법 적용 대상이 기존 5인 이상에서 10인 이상 사업장으로 완화됐다. 또한 32개월이던 실업수당 지급 기간을 최소 12개월까지 단축했다. 월 400유로 이하의 미니잡과 1인 기업 창업도 활성화됐으며 개별 사업장에서는 산별협약 내용보다도 낮은 수준의 임금이나 근로조건을 결정할 수 있도록 했다. 이 같은 조치에 힘입어 독일의 실업자 수는 2005년 2월 530만명으로 정점을 찍었지만 2013년 300만명 이하로 급감했다.

아일랜드도 1987년 정부와 주요 사용자 단체들, 최대 노조단체(ICTU)가 머리를 맞대 ‘사회연대협약’을 체결했다. 당시 아일랜드의 1인당 국내총생산(GDP)은 유럽공동체(EC)의 64%에 그쳤으며 실업률은 EC 회원국 중 가장 높은 18.5%로 치솟은 상태였다. 근본적인 체질 개선이 급선무라는 공감대가 형성되면서 사회연대협약이 전격 타결됨에 따라 아일랜드 정부는 지속 가능한 경제 성장을 위한 정책을 펼치기로 약속하고 노동계는 3년간 임금인상률을 2.5%로 못 박기로 합의했다. 아울러 노사정은 모든 산업 분야별로 구체적인 일자리 창출 목표를 정해 일자리를 늘리는 데 역량을 총동원했다.

아일랜드 정부는 이후 2006년까지 7차례나 협약을 맺으며 정책의 연속성을 이어가는 한편 법인세를 인하함으로써 고도성장의 기반을 마련할 수 있었다. 1995년부터 2000년까지 아일랜드의 연평균 성장률이 9%에 달해 이른바 ‘켈틱 타이거’로 불리며 세계 최강소국으로서의 위상을 떨쳤다. 아일랜드는 미국 경제전문지 포브스지가 2013년 전 세계 120여개국 가운데 가장 기업 하기 좋은 나라로 선정하기도 했다.