화려한 왕실문화가 절정이던 18세기 유럽. 귀빈 접대를 겸해 과시적 용도로 공개되던 ‘국왕침실’의 역할은 점차 세분화 돼 1층 중앙의 공식 국왕침실과 별도로 2층에 ‘실제로 잠을 자는’ 침실이 마련됐다. 이 ‘진짜 왕의 침실’을 꾸민 게 바로 ‘친츠(chintz)’다. 주로 꽃무늬가 특징인 인도산 면직물을 가리킨다. 최신 유행의 옷차림으로 베르사유 궁을 활보하던 왕족들에게 친츠는 필수 품목이었다. 그런데 친츠에서 파생한 영단어 ‘친츠같다(chintzy)’는 싸구려라는 의미를 담고 있다. 대체 무슨 일이 있었단 말인가.

인도에서는 일찍이 면직물이 발달했다. 가볍고 통풍이 좋아 궁정에서부터 애용했는데, 여기에 생명력과 풍요를 상징하는 꽃문양이 곁들여졌다. 이슬람에서 꽃문양은 코란의 낙원을 떠올리게 해 페르시아와 중동 등지에까지 뻗어 갔다. 17세기에 영국이 동인도회사를 설치하면서 인도산 면직물은 영국으로 건너가기 시작했고, 1664년에는 인도수입품의 75%를 면직물이 차지했다.

인도 면직물은 영국 섬유산업을 주도하던 모직물보다 가볍고 통풍좋고 관리도 수월해 귀부인부터 서민 아이들까지 ‘친츠’를 입고 다녔다. 친츠의 인기로 타격을 입은 방직공들이 시위와 폭력사태까지 일으켜 영국 정부가 1721년 인도 면의 수입·유통을 금지했을 정도다. 프랑스도 수입금지는 물론 모사품 생산까지 막았다. 그럼에도 뜨겁던 친츠 열풍은 18세기 방직기와 기계날염이 개발되고 미국에서 본격 면화 재배가 시작되면서 사그라들었고, 대량생산·유통이 활성화하자 ‘친츠같다’는 표현은 싸구려와 동급이 됐다. 신희륜 밴더빌트대학 미술사학과 교수는 “18세기의 친츠는 당대의 미적 취향과 유행, 문화교류, 기술과 혁신, 정치와 경제가 얽힌 중요하고 복합적인 산물”이라고 분석했다.

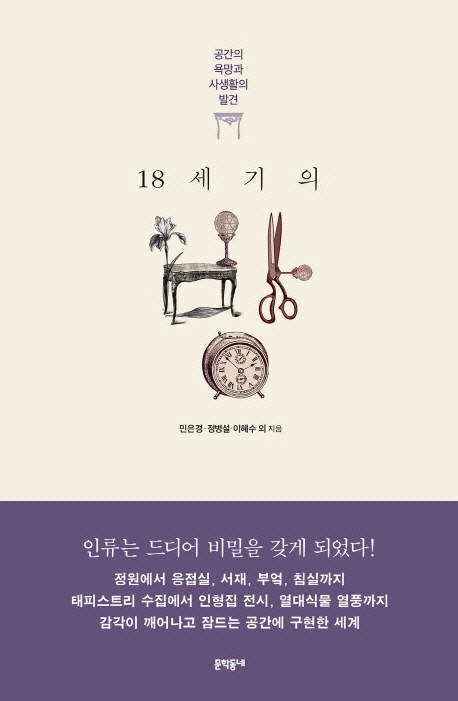

‘한국18세기학회’의 학자 27명이 공동집필한 ‘18세기의 방’은 제목처럼 그 시기의 방을 들여다보며 내밀한 공간에 담긴 당대의 욕망과 문화사를 파고든다. 개인이 각자의 방을 갖게 된 게 겨우 18세기부터라는 사실은 놀랍다. 사회적 지위와 권위를 과시하는 기능을 갖던 집이 사생활을 보장하는 안락한 ‘나만의 방’이 됐고 18세기에 그 취향의 절정을 보인 후 기술혁명과 대량생산의 시기를 맞이했다. 여성의 방과 관련해 책상, 화장방, 안채와 내전을 주제로 이야기가 펼쳐지고, 영국의 거실과 조선의 사랑채에 대한 흥미로운 고찰이 전개된다. 델프트 타일과 카펫, 거울, 도자기 화분, 어른들의 판타지를 담은 인형집까지 ‘방’에서 다시 볼 것들이 너무도 많아 코로나 시대의 ‘집콕’도 즐길 수 있을 지경이다. 2만5,000원.