치매 치료제로 널리 쓰이던 콜린알포세레이트 제제의 선별급여 전환에 이어 임상재평가까지 예정되며 제약사들에 초비상이 걸렸다. 선별급여 전환으로 매출 축소 우려에 이어 임상시험도 다시 해야 한다는 결정이 내려지며 제약사 간의 공동임상 등이 논의되고 있다.

6일 제약바이오업계에 따르면 식품의약품안전처는 최근 콜린알포세레이트 제제 255품목에 대해 모든 효능과 효과를 대상으로 임상 재평가를 실시한다는 내용을 담은 ‘의약품 임상 재평가 실시’를 공고했다. 앞서 콜린알포세레이트 제제는 선별급여 전환이 결정되며 치매 환자에게만 기존 급여가 유지되고, 치매를 제외한 다른 질환에 대해서는 선별 급여가 적용돼 환자가 약값의 80%를 부담해야 한다. 이에 따라 환자가 부담할 금액은 월 4~5만원 추가될 것으로 관측된다.

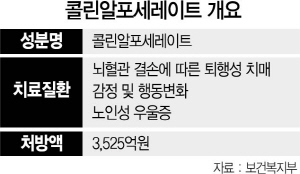

현재 콜린알포세레이트는 ‘알츠하이머 치매’ ‘감정 및 행동변화’ ‘노인 우울증’ 등에 쓰인다. 사실상 ‘치매 예방약’으로 알려지며 이 제제의 청구액은 2016년 1,676억원에서 지난해 3,500억원으로 늘만큼 제약사의 캐시카우로 꼽혔다. 이 금액은 더 늘어나서 신종 코로나바이라서 감염증(코로나19)의 대유행에도 올해 1·4분기 처방액은 1,099억원을 기록했다.

업계에서는 건강보험심사평가원의 급여 재평가 이후 이의신청 등을 준비하는 과정에서 임상재평가 실시 공고까지 나자 난감하다고 입을 모은다. 특히 임상재평가는 선별급여와 달리 치매를 포함한 모든 적응증이 대상이 된 만큼 각 부처 간 엇박자가 나고 있다는 지적이다. 한 중견 제약업체 관계자는 “식약처에서는 효능이 없다고 다시 임상을 하라는 의약품에 대해 심평원에서 보험비용 처리를 해주는 상황”이라며 “정부 부처 간 엇박자를 보인 대표적인 사례”라고 밝혔다.

임상시험에 필요한 금액은 적응증 당 10억원 정도로 알려졌다. 급여 축소로 매출이 감소할 게 뻔한 상황 속에서 부담되는 금액이다. 매출 중 콜린알포세레이트 제제 비중이 높은 제약사 사이에서 공동 임상 이야기가 나오는 이유다. 이 관계자는 “갑작스럽게 콜린알포세레이트 제제를 집중 공격하고 있어 대응책을 마련하고 있다”며 “식약처와 심평원이 사실상 결정권을 쥔 만큼 이의신청을 하기도 어렵다”고 밝혔다.