은행·증권사 등이 펀드·파생상품·신탁과 같은 금융투자상품을 판매할 때 소비자에게 설명해야 하는 위험등급의 산정방식을 금융당국이 구체적으로 마련해야 한다는 지적이 나왔다. 현재는 주로 주식·채권 등 투자자산 비중에 따라 위험등급을 형식적으로 나누는 방식이어서 소비자가 실제 상품의 원금손실 정도를 직관적으로 이해하기에는 어려움이 크다. 더욱이 당장 내년부터는 판매사가 소비자에게 투자상품의 위험등급을 잘 이해할 수 있도록 설명하는 것이 법적으로 의무화돼 객관적인 등급 산정체계를 갖추는 작업이 절실해졌다.

5일 이성복 자본시장연구원 연구위원이 펴낸 ‘금융투자상품의 위험등급 산정 방향’ 보고서와 금융투자협회 표준투자권유준칙에 따르면 현재 은행·증권사·자산운용사 등 금융투자업자는 대부분 별도의 정밀한 평가절차 없이 11년 전 마련된 해당 준칙의 규정과 예시를 거의 그대로 인용해 금융투자상품의 위험등급을 분류하고 있다. 이 준칙은 금융사가 기초자산 가격의 변동성, 원금손실 가능 정도, 기초자산의 종류·구성비중 등 정량적 요소와 상품 구조의 복잡성, 수익률 계산의 명료성, 유동성 등 정성적 요소를 고려해 상품의 위험도를 나누도록 했다. 하지만 금융사가 이런 요소들을 구체적으로 어떤 방식으로 조합해 위험등급을 매길지에 대해서는 규정하지 않고 재량에 맡겼다.

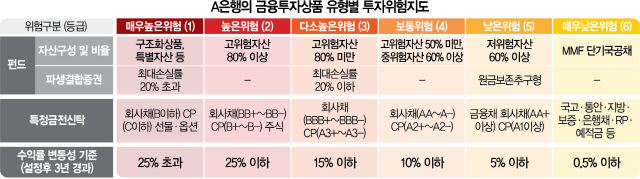

2009년 준칙이 제정됐을 당시에는 기초자산의 종류와 신용등급, 원금손실 가능 정도에 따라 투자상품의 위험도를 ‘초저위험’부터 ‘초고위험’까지 5단계로 나눈 작성례가 있었지만 단순예시에 불과해 2010년 9월부터는 준칙에서 삭제됐다. 하지만 현재까지도 대부분의 금융사가 이를 그대로 준용하고 있을 뿐 자체적으로 세밀한 위험등급 산정방식을 마련한 곳은 없는 것으로 나타났다. 자본연이 6월 기준 7개 증권사와 4개 은행의 위험등급 분류기준을 살펴본 결과 이들은 과거 준칙상 예시를 거의 그대로 끌어쓰고 있었다. 주식·투기등급채권·리츠 등 일괄적으로 분류된 ‘고위험자산’ 투자 비중에 따라 개별 상품의 위험등급을 가르는 식이다.

2016년부터 금융감독원 주도로 펀드의 위험등급을 6단계로 세분화하고 운용사가 최근 3년간 수익률 변동치에 따라 등급을 재분류하도록 개선되기는 했지만 그나마도 설정된 지 3년이 안된 신생 펀드나 수익률 변동성을 측정하기 어려운 펀드는 예외다. 투자업계의 한 관계자는 “과거 수익률만을 기준으로 상품의 향후 위험도를 판단하는 게 적합한지도 의문”이라고 지적했다. 위험등급이 소비자에게 유명무실한 지표라는 지적이 계속된 이유다.

전문가들은 구체적인 위험등급 산정방식을 금융당국 규정에 명시한 유럽연합(EU)처럼 국내 실정에 맞는 분류 방식을 구속력 있게 제시할 필요가 있다고 제언한다. EU의 경우 상품 제조사가 △상품 보유기간 동안 발생할 수 있는 최대 손실액을 1년 기준으로 환산한 변동성(7단계)과 △외부 신용평가사가 평가한 신용위험(7단계)을 기준으로 위험등급을 원금손실 위험에 비례하여 매기도록 했다. 또 판매사가 위험등급을 정하도록 한 국내법과 달리 EU는 제조사에 산정 의무를 부여했다. 수익·위험의 구조가 복잡한 투자상품의 특성상 상품 설계에 직접 관여하지 않은 판매사가 위험도를 평가하는 데 한계가 있기 때문이다. 이 연구위원은 “(우리나라도) 제조사가 제공하는 자료에 기초해 위험등급을 산정하도록 규제할 필요가 있다”고 지적했다.

특히 새 금융소비자보호법에 따라 내년 3월부터는 판매사가 투자상품의 위험등급을 정하고 이를 소비자에게 설명할 의무가 법제화된다. 소비자가 원금손실 정도를 직관적으로 이해할 수 있도록 위험등급 산정방식을 개편하는 작업이 더욱 시급해졌다. 이 연구위원은 “소비자가 원금손실 정도를 직관적으로 이해할 수 있도록 위험등급을 핵심 설명사항으로 규정한 법의 취지를 고려할 때 등급 산정방식을 현행처럼 금융사에 위임해 마련하도록 하는 것보다 시행령과 감독규정에서 구체적으로 제시하는 것이 바람직하다”고 강조했다.