빅히트(352820)엔터테인먼트 비상장 주식 투자 펀드 결성에 가담했던 빅히트 최고투자책임자(CIO)가 상장 일주일 전인 이달 8일 퇴사한 것으로 확인됐다. 이 임원은 임기 중 1,000억원 규모 상장전지분투자(프리IPO) 펀드를 결성한 주역이다. 이 펀드는 지분율 5%에 이르는 비상장주를 사전에 확보한 뒤 이중 절반을 상장 직후 처분해 논란이 된 바 있다. 주주 가치를 제고 해야 하는 경영진이 주가 향방과 관계없이 펀드의 운용 보수와 투자자(LP)의 이익을 우선적으로 취했다는 비판을 피할 수 없게 됐다. 회사 측은 펀드와 관계된 임원이 모두 사임했다며 연계 가능성에 대해서 선을 그었다.

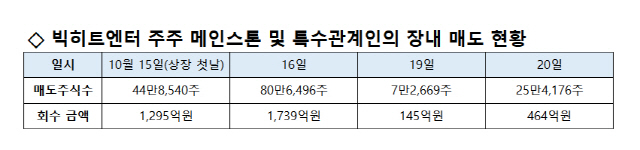

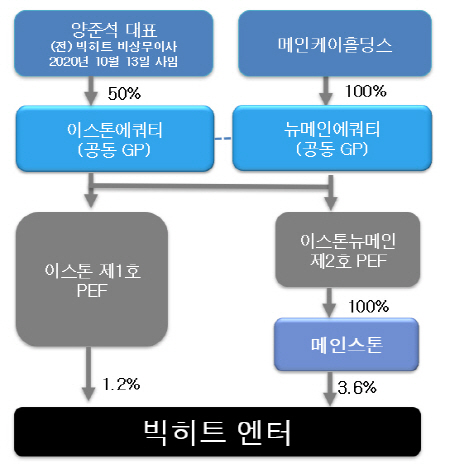

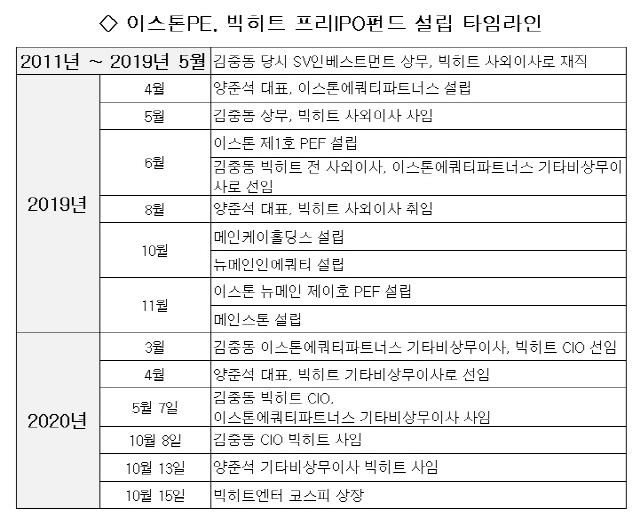

23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 빅히트의 4대 주주 측인 양준석 이스톤에쿼티파트너스(PE) 대표가 상장 직전인 지난 10월 13일 빅히트 기타비상무이사직에서 사임한 것으로 파악됐다. 상장 일주일 전인 지난 8일 김중동 빅히트 CIO도 퇴사했다. 이스톤PE는 양 대표가 지난해 4월 설립한 신생 사모펀드(PEF) 운용사다. 김 전 CIO는 지난해 6월부터 올해 5월까지 이 운용사의 기타비상무이사직을 지냈다. 이들은 지난해 빅히트 비상장주에 투자하는 프리IPO 펀드를 만들어 1,000억원 규모를 투자한 바 있다. 최근까지 빅히트의 4대 주주였지만 상장 첫날인 지난 15일부터 20일까지 보유지분의 절반인 158만주를 처분했다. 3,600억원 규모다.

빅히트 프리IPO 펀드 자금 1,000억원 어떻게 모았나 |

8년간 회사의 사외이사직을 맡았던 인사가 직접 프리IPO펀드 설립에 참여하는 경우는 흔치 않다. 빅히트의 대법원 등기부등본과 금융감독원 공시에 따르면 김 전 CIO는 2011년부터 2019년 5월까지 약 8년간 빅히트의 사외이사를 지냈다. 사외이사직을 사임한 이후 벤처캐피탈(VC) 출신인 김 전 CIO는 증권사에서 자기자본(PI)투자를 담당했던 양 대표와 과거 프리IPO 펀드에 투자했던 이력을 활용해 이 같은 투자 구조를 짜낸 것으로 보인다.

양 대표가 이스톤에쿼티파트너스를 설립한 건 2019년 4월이다. 2개월 뒤인 6월 타임폴리오자산운용 출신 김창희 뉴메인에쿼티 대표와 공동으로 이스톤1호펀드를 설립해 자금 모집에 들어갔고 250억원을 모았다. 11월에는 2호 펀드를 추가로 설립해 700억원을 추가로 확보했다. 2호 펀드 LP가 공개한 투자 시점은 지난해 11월 21일이다. 이 점을 고려하면 운용사 설립과 펀드 결성까지 걸린 시간은 7개월에 불과하다. 경력이 없는 신생 운용사가 단일 종목의 프리IPO 투자를 위해 단기간 내에 1,000억원의 자금을 모집한 것은 이례적이다.

금융사뿐 아니라 일반법인, 개인 자산가도 이번 투자자(LP)로 참여했다. 이스톤뉴메인제2호에는 이상록 전 AHC 회장이 개인자산관리를 위해 설립한 패밀리 오피스 ‘너브’를 통해 200억원을, 신한금융투자와 NH투자증권이 각각 20억원과 30억원을 출자했다. 이스톤1호펀드에는 호반건설이 100억원을 투자했다.

이렇게 확보한 자금으로 펀드는 빅히트 비상장주식 326만주를 사들였다. 펀드 규모와 주식수를 고려하면 주당 3만5,000원에 확보한 것으로 예상된다. 프리IPO를 통해 주주 구성을 재정비한 빅히트는 2020년 1월 상장 주관사 선정을 위해 입찰제안요청서(RFP)를 발송했다. 이후 공모가가 13만5,000원으로 확정되면서 펀드는 최소 300%의 수익 실현을 기대할 수 있게 됐다.

임직원도 LP로? 실제 지분은 대부분 락업으로 묶여 |

약 9년여간 회사의 사외이사와 상근 이사로 몸 담은 인사가 설립한 펀드이다 보니 투자업계에서는 현재까지 공개된 LP 외에도 임원들이 개인 자금을 펀드에 넣었을 지 여부에 주목한다. 경영참여형 사모펀드의 경우 최소 투자 금액을 3억원 이상으로 규정하고 있다. 직접 보유하고 있는 주식엔 락업을 걸었지만, 펀드에 개인 자금을 출자했을 경우 우회적으로 투자 수익을 낼 수 있어서다. 빅히트 임직원의 보유 주식은 6개월~1년 동안 락업 대상이어서 상장 직후 현금화할 수 없다.

이에 빅히트 측은 “해당 펀드에 확인한 결과 임직원이 직접 또는 우회적으로 출자한 내용은 전혀 없다”며 “상장 심사 과정에서도 거래소가 LP 내역을 파악해 문제가 없음을 확인했다”고 강조했다.

빅히트 측 “이스톤PE 경영 참여 목적 달성해 사임했다” |

빅히트 측은 현재 해당 펀드의 관계자가 모두 사임했다며 이번 지분 매각은 회사와 관련이 없다고 선을 그었다. 올 3월 상근 이사로 선임된 김 전 CIO는 6개월간의 상장 일정을 함께 했지만 상장 직전 퇴사했다. 양 대표 역시 따라 사임했다. 빅히트는 “양 대표와 김 전 CIO는 펀드 설립 이후 주주 자격으로 경영활동에 참여하기 위해 올해 회사의 경영진으로 선임됐다”며 “투자 담당자들이 경영 참여 후 목적을 달성해 사임한 것”이라고 말했다.

상장 직후 빅히트 임원 출신이 운용하는 펀드가 주가 하락에 기여한 셈이 되면서 주주들은 씁쓸한 표정을 숨기지 못하고 있다. 회사의 성장을 도모하기 위해 경영에 참여한 투자자가 퇴사 후 주가 향방과 관계없이 펀드 수익률을 최우선으로 고려했다는 지적이 나온다.

빅히트의 주가는 첫날 상한가를 기록한 이후 차익을 실현하려는 매도 물량이 쏟아져 나오면서 빠른 속도로 하락했다. 장중 35만원까지 치솟은 주가는 23일 종가 기준 17만2,500원까지 떨어졌다.