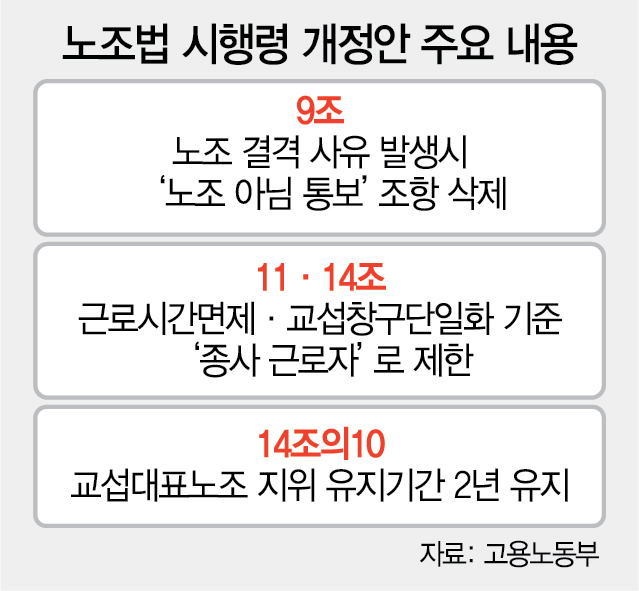

정부가 17일 노동조합 및 노동관계조정법(노조법) 개정안에 대한 시행령을 입법 예고했다. 노동 전문가들이 오는 7월 개정 노조법 시행에 앞서 비종사자(해직·실직자) 조합원의 노조 활동에 대한 구체적 기준을 제시해야 한다고 지적했지만 시행령에는 별다른 내용이 포함되지 않았다. 노조법 개정안에서 사용자의 대항권 확보를 위해 단체협약 유효기간을 2년에서 3년으로 연장했는데 시행령은 단체협약을 체결해야 할 교섭대표노동조합의 지위를 2년으로 묶어뒀다. 국회가 노동계 편향적으로 노조법을 고치고 정부는 뒷짐을 지면서 결국 현장의 노사 관계만 혼란을 겪게 됐다.

고용노동부가 이날 입법 예고한 노조법 개정안 시행령에 따르면 ‘비종사자 조합원’의 사업장 노조 활동 범위에 대한 기준이 명시되지 않았다. 국회 환경노동위원회 심의 과정에서 더불어민주당 의원들이 ‘사용자의 효율적인 사업 운영에 지장을 주지 않는 범위에서 노조 활동을 할 수 있다’고 고친 후 노동법 학계에서 “시행령에서 기준을 둬야 법원의 판례에 의존하는 상황이 나오지 않을 것”이라고 지적했던 부분이다.

한국경영자총협회는 사용자의 승인 없이 사업장에 들어오지 못하도록 시행령에 명시해달라고 요구했지만 받아들여지지 않았다. 경영계의 요구를 전부 반영하기는 어렵더라도 ‘노사가 사전에 합의한 범위’ 정도도 시행령에 담지 않은 것은 결국 ‘현장이 알아서 하라’는 뜻과 다르지 않다.

노조가 쟁의행위를 할 때 ‘사용자의 점유를 배제해 조업을 방해하는 형태로 하지 못하도록’ 명시한 노조법 개정안에 대해서도 경영계는 사용자가 행정관청·노동위원회에 신고할 수 있도록 해달라고 요청했다. ‘신고’가 과도한 직장 점유를 막을 수 있다는 판단이었지만 이 역시 받아들여지지 않았다.

고용부는 또 시행령에서 교섭대표노조의 지위 유지 기간을 2년으로 유지시켰다. 노조법 개정안에서 단체협약 유효기간을 2년에서 3년으로 연장했는데 교섭대표노조의 지위 기간을 2년으로 두면 사용자로서는 별다른 실익이 없어진다. 모 회사에서 A 노조와 3년짜리 단체협약을 체결하고 2년이 지나 A 노조가 교섭대표노조 지위를 잃었을 때 과반 노조가 B 노조로 바뀐 경우를 보자. 이때 B 노조가 ‘새로운 단체협약을 체결하자’며 교섭을 요구하면 사용자가 ‘1년 남은 단협 기간을 존중해달라’며 거절하기는 현실적으로 어렵다.

고용부는 “많은 사업장에서 임금 협상이 매년 이뤄지고 매년 교섭대표노조도 바뀌는 만큼 별다른 영향이 없다”고 설명했다. 하지만 현재 양대 노총이 조직화 경쟁을 벌이고 있는 공공 부문을 중심으로 상당한 파열음이 예상된다. 박지순 고려대 노동대학원장은 “3년짜리 단체협약을 체결했다면 그 주체가 된 노조가 그 기간 협약의 이행과 감시를 해야 한다”며 “교섭대표노조의 지위 기간도 단협과 연계시키는 게 바람직하다”고 지적했다.

전국교직원노동조합으로 꾸준한 논란이 돼왔던 시행령의 ‘노조 아님 통보’는 대법원 판결을 존중해 삭제됐다. 이에 따라 정부·지방자치단체가 노조에 법적 하자가 있다고 판단하더라도 시정 지시만 할 수 있다. 이는 특수형태근로종사자 노조의 노동권 행사와 관련한 혼선이 발생할 수 있다. 특고의 노조 법적 지위가 근로자인지, 사용자인지 정립되지 않은 상황에서 기업이 근로감독관에게 판단을 구하는 사례가 발생할 것으로 보인다. 특고 조직화에 앞장서 온 민주노총은 “여전히 행정관청의 시정 요구를 존치해 노조의 자유로운 관리 및 활동에 개입하고 간섭하겠다는 것”이라며 시정 지시 역시 삭제해야 한다고 주장했다.

/세종=변재현 기자 humbleness@sedaily.com