“한글은 기하학적으로 간결하고 군더더기가 없어서 더할 것도 뺄 것도 없는 문자예요. 자모의 조합 과정이 고전적인 타이포그래피의 속성을 그대로 따르고 있어서 근본도 있고요. 뿐만 아니라 창제의 의도와 원리, 창제자와 시기 등이 모두 규명된 세계 유일한 문자입니다. 알파벳만 해도 누가 만들었는지 알 수 없잖아요.”

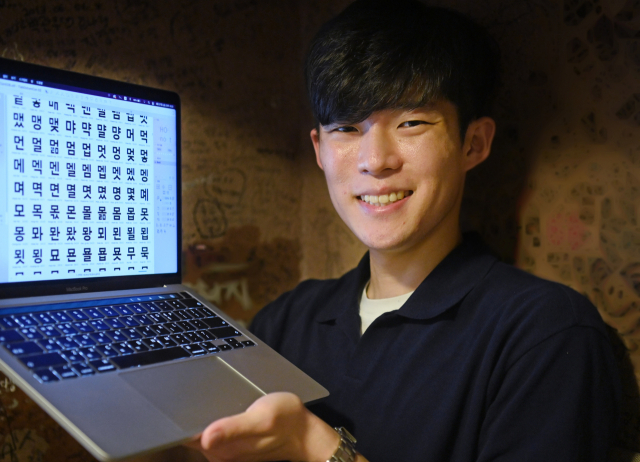

글자 속에 담긴 디자인과 사회문화적 의미를 고찰하는 책 ‘글자 속의 우주’(호밀밭 펴냄)을 발간한 서체 디자이너 한동훈(30)씨는 출근하면 매일같이 한글 글씨체에 매달린다. 가욋일 하나 없이 글씨체 개발에만 온전히 시간을 들여도 대략 석 달 가량 걸리는 작업이다. 한글을 향한 그의 애정은 책 분량의 적지 않은 비중을 한글에 할애한 것에서도 드러난다. 최근 서울 종로구의 한 카페에서 서울경제와 만난 그는 문자를 보고 매만지며 꾸미는 사람으로서 느끼는 한글의 매력을 묻자 “상품이 모든 구성과 보증서까지 갖춰야 매력이 강한 것처럼 한글도 그런 것 같다”고 답했다.

직업적으로 보면 한글은 녹록지 않은 도전의 대상이지만, 그는 “아직 올라갈 수 있는 여지가 많아서 재미가 있다”고 말한다. 영문 글씨체를 만들 때는 알파벳과 숫자, 일부 특수문자까지 합쳐 수십 자 정도만 만들면 끝이지만 한글 글씨체의 경우 적어도 2,350자를 디자인해야 한다. 자모 결합을 통해 만들 수 있는 글자를 모두 커버하려면 무려 1만1,172자가 필요하다. 외국인 디자이너들도 섣불리 뛰어들었다가 고생하곤 한다. 한씨는 “조합된 개별 글자마다 도형의 시각보정 원리 등이 종합적으로 들어가 있다”며 글씨체를 만드는 일이 “일종의 종합예술”이라고 강조했다.

현업 디자이너가 책을 낸 것도, 글씨체를 통해 의미를 찾아보려는 시도가 책으로 나오는 것도 국내에선 매우 드문 일이다. 무심코 지나치기 쉬운 지점에서도 글자의 미학을 발견하는 그의 섬세함이 책에 오롯이 담겨 있다. 이를테면 대학로 학림다방의 입구 유리문에 붙어 있는 ‘학림’ 글씨가 여기저기 해지고 잘린 모습에서 카페의 역사를 엿보는 식이다. 다루는 분야도 다양하다. 오래된 건물의 머릿돌을 비롯해 병원, 극장, 백화점, 노포의 간판, 공공기관과 자동차 회사의 심볼마크와 도로·전철역 표지판, 음반 표지까지 그가 글자를 찾아내는 시선은 거침없다. 심지어 방송의 예능 프로그램에 쓰인 자막의 서체가 변화하는 과정도 고찰한다.

평소 모아 온 다양한 글씨체 사진들은 책에서 빛을 발한다. 그는 눈에 띄는 글자가 보일 때마다 스마트폰을 꺼내 사진을 찍었고, 그 안의 내력을 살펴 소셜 미디어 등에 간단한 글을 남겼다. 뭔가를 수집하는 평소의 습관이 나타났을 뿐이었지만 쌓이고 쌓이면서 기록이 됐고, 한 권의 책으로 나왔다. 그는 “좋은 간판이 눈에 띈다 싶으면 바로 사진을 찍는다”며 “인터뷰를 하면서도 마치 레이더처럼 곳곳에 쓰여진 글씨의 모습을 관찰하고 있다”고 말했다. 특히 공간건축사사무소의 개축공사 현장에 쓰인 안내판은 한글의 결합 구조와 벽돌을 쌓는 구조가 유사하다는 느낌을 강하게 준다는 점에서 그가 가장 많이 알리고 싶은 글씨체다.

그렇게 찾아낸 글자들 대부분은 상당한 세월을 견뎌 온 결과물들이다. 평소 산울림의 음악을 좋아하는 등 오래된 것들에 많은 애정을 보이는 그는 “시간이 쌓이면서 스토리나 의미를 만들어내는 힘을 무시할 수 없는 것 같다. 연식이 얼마 안 된 데서는 이야기를 끄집어내기 쉽지 않은 면이 있다”고 말했다. 촌스럽다 여겨지던 고딕체의 옛날 글씨체는 요즘 이른바 ‘뉴트로’ 유행을 타고 재조명을 받고 있다. 서체 디자인에서도 과거 글씨체를 디지털로 작업하는 일이 늘면서 소재가 넓어지는 추세라고 그는 전했다.

앞으로는 과거의 글씨체에 디지털 시대에 맞는 생명력을 부활시켜보고 싶다는 것이 서체 디자이너로서 그가 품은 계획이다. 아직 발굴되지 않은 과거의 글씨체를 찾아 디지털 폰트의 세트로 부활시키고 싶다고 한다. “한글 서체가 지금도 많다는 사람이 있어요. 하지만 더는 새로운 음악이 나올 게 없다는 말이 무색하게 계속해서 새 음악이 나오듯이, 글씨체도 세상에 사는 사람 수만큼 필요하다고 생각합니다.”