지난 2013년 교수들이 올해의 사자성어로 ‘도행역시(倒行逆施)’를 선정했다. ‘도리에 어긋나는 줄 알면서도 부득이하게 순리에 거스르는 행동을 했다’는 뜻의 해당 고사성어는 당시 야당이던 민주당의 박근혜 정부를 향한 공격의 칼날이었다.

8년의 시간이 흘러 문재인 정부의 ‘탈원전 정책’의 딜레마는 도행역시의 고사성어가 절로 떠오른다. 이념에 사로잡힌 탈원전 정책을 국내에서는 한 치의 틈도 없이 밀어붙이지만 밖으로 나가서는 ‘원전 세일즈’에 열을 올린다.

문재인 대통령의 탈원전 고집으로 이미 원전 관련 산업은 생태계 붕괴에 직면했다. 십수 년 뒤에는 반도체·화학·철강 등 주요 공장 중단 및 대규모 정전 사태까지 예상된다. 이 같은 상황에서도 대통령은 오는 2030년 국가온실가스감축목표(NDC) 40% 상향안을 국제사회에 공언하는 등 탄소 중립과 관련해 ‘대못’을 박았다. ‘대통령이 영화 한 편(판도라) 보고 탈원전 신념을 굳혔다’는 이야기를 믿는 국민이 대다수일 정도로 ‘묻지 마’ 탈원전이 국민의 지지를 얻지 못하는 이유다.

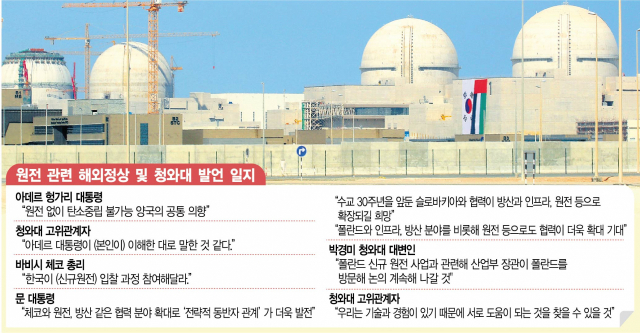

탈원전으로 인한 문 대통령의 도행역시는 4일(현지 시간) 아데르 야노시 헝가리 대통령과의 정상회담에서 툭 튀어나왔다. “탄소 중립까지 원전의 역할은 계속된다”는 문 대통령의 발언은 탈원전이 탄소 중립과 공존할 수 없다는 팩트를 인정한 셈이다. 이어 체코·폴란드·슬로바키아 정상 등과의 만남에서도 문 대통령은 원자력 부문 협력 방안을 논의했다. 안드레이 바비시 체코 총리는 자국의 신규 원전 사업과 관련해 “한국이 입찰 과정에 적극적으로 참여해달라”고 밝혔으며 여타 국가 정상 또한 한국과 신규 원전 협력에 적극 나서겠다는 방침이다.

졸지에 팩트를 인정해버린 문 대통령의 발언에 청와대는 벌집을 쑤신 모양새다. 대통령의 해외 순방에 원전 협력이라는 성과를 홍보하고 싶지만 ‘탈원전 기조 전환’으로 해석될까 안절부절못한다. 박수현 청와대 국민소통수석은 한 라디오 방송에 출석해 “(정상회담 논의로) 탈원전 기조가 흔들리는 것은 아니다”라고 분명한 선을 그었다.

문 대통령이 원전 세일즈 때마다 ‘탈원전’과 모순된 발언을 내놓는 것은 국내 원전 관련 일자리 때문이다. 국내 신규 원전 설립을 포기하며 위협받는 원전 생태계, 특히 일자리를 수출로라도 유지하겠다는 억지다. 통계청에 따르면 국내 원전 및 관련 공급 산업 인력은 2017년 3만 7,261명에서 2019년 3만 5,469명으로 줄었다. 탈원전으로 감소한 일자리를 신재생 부문이 메워주면 다행이지만 해당 분야는 기술 우위를 가진 유럽이나 가격 경쟁력이 높은 중국 등 해외 업체 텃밭이다. 관련 통계에 따르면 국내 풍력 제조 업체 수는 2016년 28개에서 2019년 18개로 감소했으며 같은 기간 고용 인원은 1,718명에서 1,545명으로 줄었다. 국내 태양광 인력 또한 2015년 8,639명에서 2019년 7,567명으로 감소했다. 신재생 확대가 ‘고용 마이너스’ 효과를 낳는 셈이다.

탈원전의 일자리 감소는 이뿐만 아니다. 정부는 2030년 산업 부문 온실가스 배출량을 2018년 대비 14.5% 줄이기로 했다. 이에 따라 철강·자동차·석유화학 등 국내 주요 공장의 이익 및 가동률 하락으로 일자리 감축이 불가피하다. 반면 입법조사처 보고서에 따르면 2030년까지 원전 11기의 설계 수명을 연장해 계속 운행할 경우 발전 부문에서만 40.3%의 탄소 감축이 가능하다. 값비싼 에너지원 의존 시 전기 요금의 급격한 인상, 정전 발생 증가 등의 부작용은 이미 영국이나 중국의 사례에서 쉽게 엿볼 수 있다. 탈원전과 탄소 중립의 공존이 가능하다면 ‘뜨거운 아이스 아메리카노’도 가능할 것이라고 전문가들은 말한다.