그의 상가엘 다녀왔습니다.

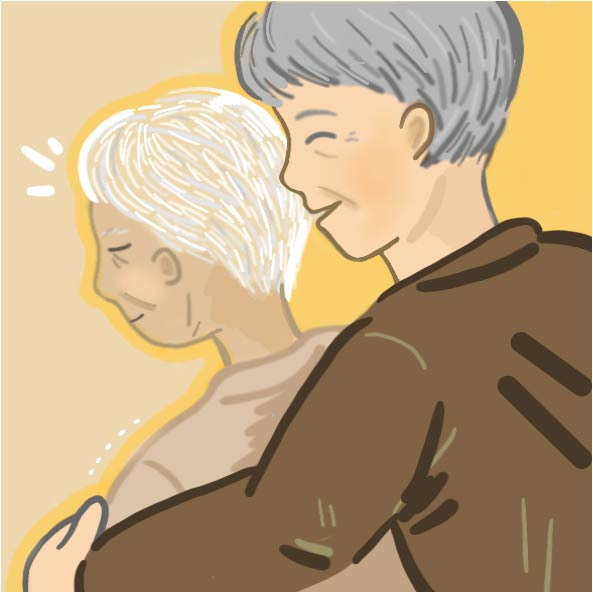

환갑을 지난 그가 아흔이 넘은 그의 아버지를 안고 오줌을 뉜 이야기를 들었습니다. 生의 여러 요긴한 동작들이 노구를 떠났으므로, 하지만 정신은 아직 초롱같았으므로 노인께서 참 난감해 하실까봐 “아버지, 쉬, 쉬이, 어이쿠, 어이쿠, 시원허시것다아” 농하듯 어리광부리듯 그렇게 오줌을 뉘였다고 합니다.

온몸, 온몸으로 사무쳐 들어가듯 아, 몸 갚아드리듯 그렇게 그가 아버지를 안고 있을 때 노인은 또 얼마나 더 작게, 더 가볍게 몸 움츠리려 애썼을까요. 툭, 툭, 끊기는 오줌발, 그러나 그 길고 긴 뜨신 끈, 아들은 자꾸 안타까이 땅에 붙들어 매려 했을 것이고 아버지는 이제 힘겹게 마저 풀고 있었겠지요. 쉬-

쉬! 우주가 참 조용하였겠습니다.

여섯 살 적에 중풍에 걸린 쉰넷 아버지 손을 이끌고 오줌을 뉘러 간 적이 있다. 여섯 살짜리 무순 같은 다리가 장승같은 아버지께 무슨 힘이 되었을까. 내가 할 일은 아버지의 고의춤을 풀고 여미는 일이었다. 가파른 댓돌을 딛고 마당을 가로질러 측간까지 가는 일은 엄두도 못 낼 일이었다. 대청마루 끝까지 가서 마른 낙숫물 홈을 적시곤 했다. 정신은 호롱불 같았지만 아버지가 난감했는지 기억에 없다. 여섯 살짜리가 ‘어이쿠 시원하시것다아’ 따위 말을 했을 리 없다. 사양이 처마를 예각으로 비출 때 작은 무지개를 본 것도 같다.

- 시인 반칠환