앞으로 기업공개(IPO) 추진 과정에서 과도한 상장 차익을 목적으로 기업의 성장성을 훼손하거나 공모가를 부풀려 산정하는 ‘거품 공모’에 제동이 걸릴 것으로 전망된다. 한국거래소가 상장 과정에서 주주 이익을 훼손할 가능성이 높은 행위와 관련한 구체적인 질적 심사 기준을 공개하면서다. 최근 신규 상장 기업이 매년 100개가 넘고 공모주 투자가 사실상 ‘국민 재테크’로 자리매김한 상황에서 거래소가 신규 상장기업의 합리적인 공모가 산정을 통한 투자자 보호에 힘을 싣기 시작했다는 분석이다.

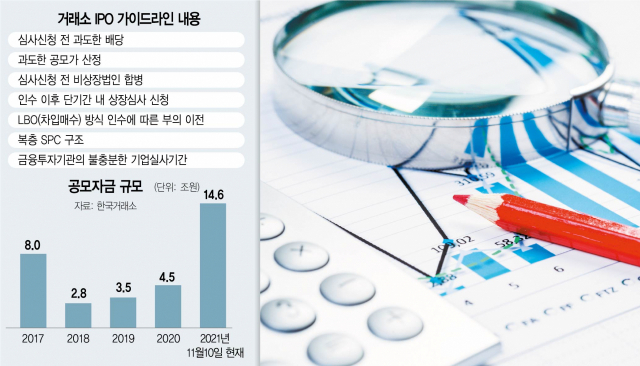

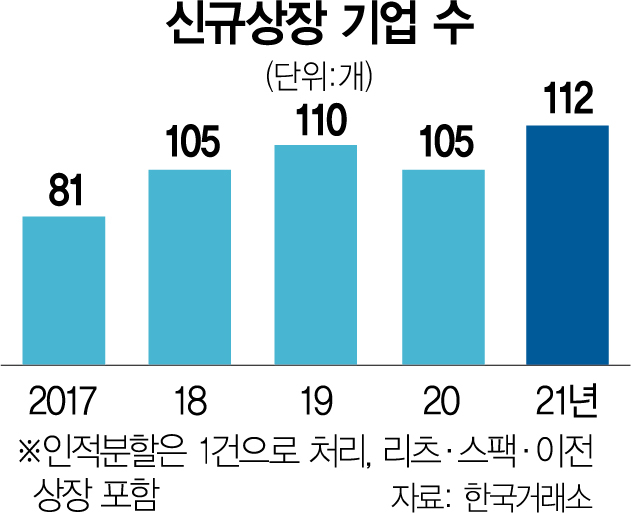

11일 금융 투자 업계에 따르면 한국거래소는 전날 국내 주요 증권사와 사모펀드(PEF) 운용사, 법무법인 등에 코스피 상장 심사와 관련한 구체적인 가이드라인을 확정·배포했다. 올 들어 코스피·코스닥 양대 증시에는 새로 입성한 기업만 112개로 이르고 이들이 공모를 통해 확보한 자금도 15조 원에 육박하는 등 IPO 시장은 역대 최대 호황을 누리고 있다. 이런 가운데 예비 상장 기업의 심사 예측 가능성을 높여 상장 활성화를 꾀하는 동시에 투자자 이익을 해치는 부정행위를 선제적으로 차단하겠다는 것이 이번 가이드라인의 취지다.

가이드라인 따르면 거래소는 앞으로 크게 세 가지 부분에 대해 보다 엄격해진 질적 심사의 잣대를 들이댈 전망이다. 차례로 △최대주주가 IPO 과정을 악용해 과도한 상장 차익을 꾀하는 행위 △과도한 공모가 산정 △불성실한 기업 실사 등이다. 이는 대다수 주주의 이익을 침해할 수 있는 것은 물론 결과적으로 증권시장 발전을 저해하는 행위들로 일정한 견제가 필요하다는 것이다.

특히 최대주주가 IPO 과정을 악용한다고 추정되는 문제 등에 대해서는 구체적인 사례를 거론하며 주의해줄 것을 요청했다. 대표적으로 상장 예비 심사 신청 직전에 과도한 배당을 실시하는 경우다.

거래소에 따르면 앞서 일부 기업은 상장 예비 심사 신청 직전에 과도한 배당을 실시해 내부 유보금을 최대주주 등과 나눈 후 기업공개를 실시해 일반 투자자들로부터 공모 자금을 조달하려고 시도했다. 이런 경우 상장 신청 기업의 성장 잠재력을 훼손해 질적 심사 기준 위반에 해당하므로 심사를 반려할 수 있다는 설명이다.

상장 심사 신청 전 비상장 법인과 합병하는 경우도 꼼꼼히 들여다볼 계획이다. 단독으로는 상장이 곤란한 비상장 법인을 ‘끼워팔기’로 상장시켜 합병 신주를 발행해 투자 자금을 회수하는 수단으로 IPO가 악용되는 일을 막겠다는 취지다. 기업 인수 후 6개월 만에 상장을 신청하는 등 지나치게 빨리 심사를 신청하는 경우도 중점 심사의 대상이 될 것으로 전망된다. 사모펀드(PEF) 등이 기업을 인수해 기업가치 제고 과정을 거쳐 투자금을 회수하기까지 통상 4~6년이 걸린다는 점을 고려할 때 6개월 만에 상장 신청을 한다는 것은 단기 시세 차익을 목적으로 한다고 추정할 수 있다는 것이다. 비슷하게 인수 대상 기업의 자산 혹은 향후 현금 흐름을 담보로 금융기관에서 차입해 기업을 인수하는 기법인 차입매수(LBO) 방식을 활용한 사모펀드가 상장을 신청한 경우도 피인수 기업의 성장 잠재력을 훼손한 채 최대주주만 이익을 얻는 것은 아닌지를 중점 심사하겠다는 설명이다.

또 거래소는 상장 예비 기업들이 공모가를 과도하게 산정하는 ‘공모가 부풀리기’에 대해서도 더욱 까다롭게 들여다볼 방침이다. 상장 후 주가 하락이 과도해 개인투자자들이 큰 손실을 보는 일이 빈번한 문제를 풀어내기 위해서다. 실제 올 들어 코스피 시장에 신규 상장한 공모주(스팩·리츠 제외) 14곳 가운데 30%(5곳)은 주가가 불과 상장 한 달 만에 공모가 아래로 내려앉았다.

구체적으로는 예상 시가총액 산정 시 일반적이지 않은 가치 평가 방법을 쓴다거나 비교 대상 기업 선정 시 근거가 무엇인지 등을 상세히 살피겠다는 것이다. 앞서 게임사인 크래프톤이 월트디즈니·워너뮤직그룹 등 콘텐츠 기업을, 카카오페이가 미국의 페이팔 등을 비교 기업으로 선정하면서 공모가 고평가 논란에 휩싸였던 선례를 다시 남기지 않기 위한 것으로 분석된다.

다만 거래소는 공모가를 살펴보는 과정에서 공모 가격의 높고 낮음보다는 시가총액 산정 방법의 합리성을 따져볼 것이라고 강조했다. 거래소의 한 관계자는 “기업의 가치 평가 방법은 다양하고 거래소가 가격의 높고 낮음을 규정하는 것은 시장 원리에 맞지 않다”면서도 “국내 IPO 시장은 공모주 투자가 이미 대중적인 재테크 수단으로 인정받을 정도로 개방적인 구조인 데 반해 공모가를 부풀리는 행위 등에 대해서는 견제 장치가 전혀 없는 상황이어서 거래소가 어느 정도 살필 수밖에 없다”고 말했다.

이 밖에도 상장주선인에 선임된 금융투자회사가 최소 실사 기간(2개월) 직후 상장 심사를 신청할 경우도 중점 심사의 대상이 된다. 투자은행(IB)들이 실사를 게을리해 이번 가이드라인에 포함된 이슈들이 심사 시 발견될 경우 불이익이 있을 수 있다고 미리 일러둔 셈이다.

이번 거래소의 조치에 업계의 반응은 다소 엇갈린다. 개인의 공모주 투자가 점점 늘어나는 상황에서 투자자 보호의 중요성은 인정한다는 의견이 대세를 이루지만 일각에서는 배당 등 이슈 대응에 현실적으로 힘든 측면이 있다는 목소리도 냈다. 국내 PEF 업계의 한 관계자는 “개인투자자를 보호하자는 취지에는 동의하지만 배당이나 LBO 시 인수금융 일부 전가 등은 국민연금 등 펀드 투자자에게 높은 수익률을 되돌려주기 위해 운용사가 당연히 해야 하는 일”이라고 말했다.