전통과 현대, 역사와 현재는 멀게만 느껴진다. 이 간극을 이어 붙이는 예술가 둘이 만났다. ‘범 내려온다’의 이날치밴드로 유명한 음악인 장영규(53)와 공동체의 기억이라는 묵직한 주제를 펼쳐 온 임민욱(53)의 2인전이 서울시립 북서울미술관에서 한창이다. 미술관이 매년 두 명의 예술가를 초청해 색다른 방식으로 전시하는 ‘타이틀매치’의 일환이다.

시각예술과 청각예술이라는 이질적인 영역의 두 사람이지만 임민욱은 공동체의 역사와 이에 대한 기억, 기록을 다루고 장영규는 전통음악을 현대화해 계승한다는 점에서 과거와 현재의 괴리를 예술로 풀어내는 ‘시간성 탐구’의 공통 분모를 갖는다.

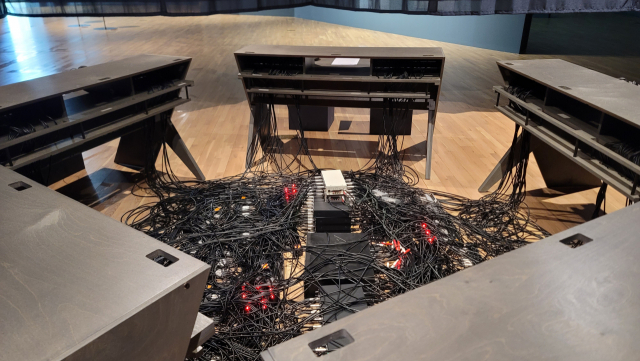

소리꾼 장영규는 수궁가·심청가·적벽가·춘향가 등 판소리 전수 과정을 녹음한 24가지 테이프 10세트를 사운드 설치 작업으로 내놓았다. 관객은 헤드폰을 끼고 24채널 중 하나를 임의로 선택해 들을 수 있다. ‘추종자’라는 제목의 이 작품에는 판소리를 가르치는 스승과 배우는 제자의 목소리가 담겼다. 장영규는 판소리 전수 과정의 음원 테이프를 잘게 쪼개 재조합 하는 방식으로 전혀 새로운 음악(?)을 만들었다. 그간 그가 어어부프로젝트, 비빙, 씽씽을 거쳐 이날치밴드에 이르기까지 ‘세상에 없는 음악’을 선보인 것과 마찬가지로 단절된 전통을 새롭게 이은 듯한 작품 ‘세공’은 이어져 내려오고 차곡차곡 쌓인 시간성을 새로이 생각하게 한다.

소리와 공명하는 임민욱의 신작은 신라 왕족의 연회장이었던 포석정의 석축 구조를 빌려왔다. 도자 조각과 스티로폼, 나무, 캐스팅 조각들이 뒤섞여 있다. 알록달록 고운 색으로 다양한 물건과 물질이 켜켜이 쌓인 작품은 멀리서 보면 달콤한 케이크 조각처럼 보이지만, 그 안에는 낡은 목장갑, 전선, 우뭇가사리를 비롯해 가시가 뾰족한 엄나무 등이 공존한다. ‘두두물물’이라 이름 붙인 이 작품에 대해 임 작가는 “순간을 캐스팅으로 저장한 셈”이라며 “흩어진 시간에 대한 문제의식, 과거의 시간이 현재와 맺고 있는 관계에 대한 질문에서 시작해 우리는 그 단절을 어떻게 연결할 것인지를 파고들었다”고 말했다.

두 사람의 협업 작품은 김민기의 노래 ‘공장의 불빛’과 안무가 채희완의 탈춤 안무를 재해석한 ‘교대-이세상 어딘가에’이다. 전시를 제안받았을 무렵 장영규가 김민기의 ‘아침이슬’ 50주년 헌정 음반을 준비하고 있던 것이 계기가 됐다. 1978~79년에 제작된 카세트테이프와 노래극 영상을 재해석해 이날치밴드가 새 노래를 불렀고, 안무에서 고성오광대·봉산탈춤 등의 전통 요소를 추출해 냈다. 노랫말은 공장 노동자들의 새벽 교대시간에 대한 내용을 담고 있는데, 이 전시의 키워드인 ‘교대’는 전통과 현대의 순환과 공존을 의미한다.

전시장에서 만난 장영규는 “미술관 전시는 생각도 안 했는데 작업이나 설치보다도 내 이름이 앞에 걸리는 게 제일 힘들었다”면서 “전통과 동시에 우리 주변 사람들이 어떻게 살고 있는지를 고민하면서 나온 것이 ‘씽씽’과 ‘이날치’ 밴드였다면 이번 전시에도 전통을 화석화하지 않으려는 의지가 담겼다”고 말했다. 21일까지.