#정부 부처 국장급(부이사관) 관료인 A 씨는 지난해 아버지가 물려준 수도권 소재 주택을 아버지에게 다시 증여했다. 이 집을 다시 물려받는다고 가정하면 증여세만 총 3차례나 내야 하지만 문재인 정부 들어 1가구 1주택 기준을 벗어나면 사실상 승진이 제한되기 때문에 다른 선택지가 없었다. 정부의 한 관계자는 “왜 정책 수립 및 실행 능력이 아닌 주택 보유 여부가 승진의 기준이 되는지 납득하기 어렵다”고 말했다.

#경상북도는 최근 기초지자체 B 군에서 노인 일자리 사업 임금 횡령이 일어났다는 고발에 따라 감사를 진행하고 있다. 서류상으로는 노인 3명이 매주 마을 청소를 하고 각각 30만 원 안팎의 활동비를 받았지만 실제로는 마을 부녀회 회원들이 임의로 이 돈을 가로채온 것으로 드러났기 때문이다.

문제는 이런 가공의 일자리가 정부 고용 통계에도 포함되고 있다는 점이다. 실제 1월 취업자 수는 전년 대비 113만 5000명이나 늘었다. 하지만 이 중 60세 이상 일자리 증가분이 52만 2000명에 달해 거의 절반에 이른다. 사정이 이런데도 박수현 청와대 국민소통수석은 지난달 6일 자신의 페이스북을 통해 “언론이 부정적 부분만 보도한다”고 불만을 드러냈다.

문재인 정부 5년의 경제정책은 정치가 경제를 흔들었다는 말로 집약된다. 이 정부의 경제정책 전반에 정치적 이념, 선악 프레임이 덧칠돼 국가 주도 방식으로 운영돼왔다는 의미다. 그러다 보니 시장의 왜곡과 혼탁 양상이 심해졌다는 평가를 받는다.

소득이 먼저 늘어나면 성장이 따라온다는 ‘소득 주도 성장(소주성)’이 대표적이다. 주류 경제 이론을 뒤엎은 반란은 결국 고용 참사로 이어졌다. 이 정부 출범 이후 2년 동안 최저임금을 30%가량 밀어 올리자 비정규직 형태의 단시간 근로자가 크게 늘어 오히려 고용의 질은 낮아졌다. 실제 지난해 8월 기준 비정규직 근로자 수는 총 806만 6000명으로 문재인 정부 출범 직후인 2017년 657만 8000명과 비교하면 4년 만에 150만 명 이상 늘었다.

이런 정책 실패에도 ‘소주성 전도사’로 통하는 홍장표 전 청와대 경제수석은 우리 경제의 최대 싱크탱크로 꼽히는 한국개발연구원(KDI) 원장으로 이동했다.

사실 최저임금 인상, 비정규직의 정규직화 등 정책으로 민간 부문에서 양질의 일자리를 만드는 것 자체가 어려워졌다는 게 문제다. 각종 규제로 기업이 고용을 할 수 없게 만들다 보니 공공 일자리에 더 의존하게 되고 이는 재정 악화, 단기 일자리 양산으로 귀결됐다는 지적이다. 실제 비정규직의 정규직화 때문에 전체 임금 근로자에서 비정규직이 차지하는 비중은 38.4%로 되레 증가했다. 정규직과 비정규직 간 임금 격차도 156만 7000원에 달해 관련 통계가 작성된 2004년 이후 가장 크게 벌어졌다. 박기성 성신여대 교수는 “일자리 창출의 주체는 기업이 돼야 한다”며 “그런데 선한 의도의 규제가 기업의 고용 의지를 약화시켜 각종 부작용만 키웠다”고 꼬집었다.

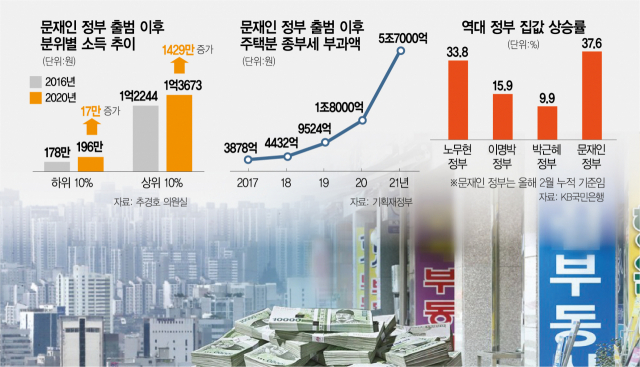

양극화는 당연한 결과다. 문재인 정부 출범 이후(2016~2020년) 소득 상위 10%의 1인당 연평균 소득이 1429만 원 늘어난 반면(1억 2244만 원→1억 3673만 원) 하위 10%의 소득은 17만 원 늘어나는 데(178만 원→196만 원) 그쳤다. 상승률을 따져봐도 상위 10%가 이 기간 11.6% 상승한 데 반해 하위 10%는 9.5% 상승했다.

한 가구가 집을 2채 이상 보유하면 벌을 받아야 한다는 정치적 이념에서 출발한 징벌적 과세도 우리 경제 전반에 씻기 어려운 상처를 남겼다. 단순히 자산 가격이 올라 양극화가 커졌다는 수준을 넘어 ‘청년층 근로 의욕 상실→혼인율 하락→ 출산율 하락→잠재성장률 하락’ 등 구조적 악순환 고리가 나타났다는 게 전문가들의 지적이다. KB국민은행 통계에 따르면 문재인 정부 출범 이후 지난달까지 전국 아파트 매매가 상승률은 37.6%에 달해 박근혜 정부(9.9%)의 4배에 이른다. 급등한 집값을 잡겠다고 보유세를 늘리고 대출을 조이는가 하면 임대차3법까지 내놓아 정상적인 시장의 가격 조절 기능이 완전히 망가져버렸다. 성태윤 연세대 경제학과 교수는 “좋은 취지의 정책도 현실에서는 기업 활동을 저해하고 사회적·경제적 불평등을 확산시키는 방향으로 작동하는 경우가 많다”며 “시장 원리에 기반한 경제정책 수립이 필요하다”고 지적했다.