삼성전자·현대차·LG전자 등 한국을 대표하는 대기업들이 로봇 사업을 잇달아 미래 먹거리로 낙점하며 개발 경쟁에 뛰어들고 있다. 하지만 정부는 아직까지 개별 로봇 제품들에 대한 안전·기술 표준 마련조차 하지 못하는 등 정책 지원에서 뒤처진 상태다. 이런 가운데 중국이 저가 로봇으로 공세에 나서는 등 국내 기업들의 어려움이 가중되고 있어 정부의 대처가 시급하다는 지적이 나온다.

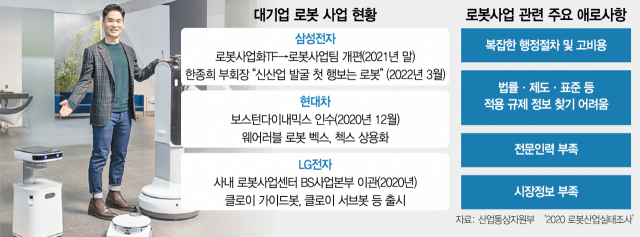

11일 업계에 따르면 국내 대기업들은 로봇 산업에 대한 투자 보폭을 크게 늘리고 있다. 한종희 삼성전자 부회장은 지난달 삼성전자 정기 주주총회에서 ‘로봇 사업’을 “신사업 발굴의 첫 행보”로 지목하면서 적극적인 사업 추진 의지를 밝혔다. 삼성전자는 지난해 말 조직 개편을 통해 기존 로봇사업화 태스크포스(TF)팀을 ‘로봇사업팀’으로 개편하면서 인력을 대거 확충한 데 이어 ‘삼성 봇’ 시리즈, 보행 보조 로봇 ‘젬스(GEMS)’ 등 다양한 로봇을 개발해 선보이고 있다.

현대차는 최근 가장 적극적인 로봇 관련 행보를 보이고 있다. 2019년 로봇 사업 전담 로보틱스랩을 배치하고 2020년에는 소프트뱅크로부터 미국 로봇 전문기업인 ‘보스턴다이내믹스’를 인수하는 등 투자를 크게 늘리는 중이다. 산업용 웨어러블 로봇인 ‘벡스(VEX)’와 ‘첵스(CEX)’ 등을 자체 공장에 적용하기도 했다.

LG전자 또한 로봇을 미래 사업의 한 축으로 삼고 로봇사업센터를 주축으로 사업 영역을 확대하고 있다. 캐나다의 레다테크, 미국의 차량용 AI 센서 기업 에이아이 및 보사노바로보틱스, 국내 모빌리티 서비스 기업 코드24 등에 지분 투자를 했고 2018년에는 산업용 로봇제조 업체 로보스타를 인수하기도 했다.

연구개발에 박차를 가하고 있는 기업들의 행보와 달리 정부의 행보는 아쉬운 상황이다. 가장 큰 문제는 당장 쏟아져나오는 로봇 제품들의 성능이나 안전성을 담보할 규격이나 인증 등이 미비하거나 없는 상황이라는 점이다.

의료·생활보조 등 생활에 밀접한 서비스를 제공하는 로봇인 만큼 관련 소관 부처도 여러 곳인데 일관된 규제 자체가 없으니 향후 사업의 불안 요인으로 남게 된다는 것이다. 로봇 업계의 한 관계자는 “신사업이다 보니 국가가 인증하는 규격·인증 등 표준화된 제도가 필요한데 그런 것이 기존 산업 대비 크게 부족한 상황”이라고 했다.

국내 시장의 제도가 불완전하다 보니 틈새를 노린 중국 등 해외 기업들이 저가의 저품질 로봇을 대량으로 들여와 시장점유율을 높이는 문제가 생긴다는 지적도 나온다. 한 대기업 관계자는 “중국 로봇이 무분별하게 들어오고 있는데 정부가 각종 안전기준을 마련해 표준에 맞춰 생산하는 국내 로봇 기업들이 설 자리를 만들어줘야 한다”고 말했다. 여기에 전문 인력 부족, 정부의 행정절차 간소화 등의 문제도 지적되고 있다.

정부도 이 같은 문제점을 인식하고 규제 혁신에 나선 상태다. 정부는 지난해 4월 발표한 ‘로봇산업 선제적 규제혁신 로드맵’을 통해 33개의 규제혁신 과제를 도출하고 3단계에 걸쳐 해결에 나서기로 했다. 올해는 실증기반을 구축하는 것을 목표로 개별 로봇 산업별로 운영·허가기준 마련, 개인 정보 보호 가이드 구축 등을 추진하고 있다.