한국의 자동차 수출량이 중국에 뒤진 것은 자동차 업계의 투쟁적인 노사 관계와 경직된 고용 유연성도 원인이라는 지적이 나온다. 중국에는 테슬라 등 유명 자동차 브랜드들이 공장을 세우고 동남아 시장의 전진기지로 삼고 있지만 한국의 경우 현대차그룹 등은 국내 생산 증대보다는 해외 공장 확대에 더 많은 투자를 하고 있으며 한국GM과 르노코리아 등은 해마다 반복되는 임금 및 단체협약 협상 갈등을 빌미로 언젠가 한국에서 철수할 수 있다는 우려까지 나온다.

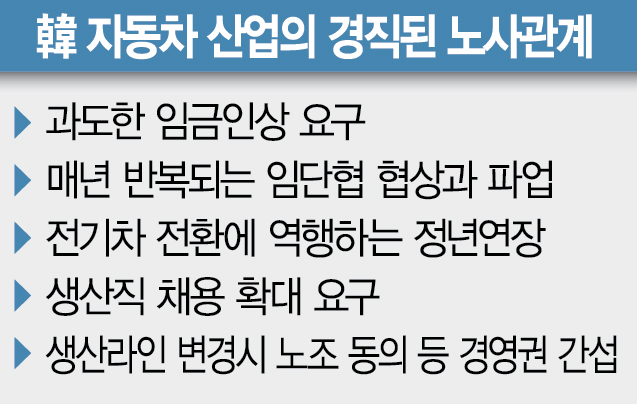

현재 자동차 업계 노조는 강성 일색으로 채워져 있다. 코로나19로 3년 연속 무파업 기록을 세운 현대차는 올해 이미 파업 수순에 돌입했으며 기아 노조도 현대차와 합동 파업에 들어갈 예정이다.

현대차·기아 노조는 반도체 등 부품 수급난, 원자재 가격 상승 등의 대외 환경 악화에 아랑곳하지 않고 기본급 16만 5200원 인상을 주장하고 있으며 전기차 시대의 생산 인력 감소 추세와는 다르게 정년 연장, 신규 인원 충원 등을 요구하고 있다.

현대차 노조는 특히 경영 사항에 대한 과도한 간섭 등으로 국내 투자 확대를 어렵게 하고 있다. 신차의 해외 공장 생산이나 공장별 또는 라인별 생산 모델 변경 시 노조의 동의를 받아야 하는 임단협 규정 등은 경영진이 국내 생산보다 해외 투자에 눈을 돌리게 하는 요인이 되고 있다.

업계 관계자는 “‘해외에 전기차 공장을 짓지 말고 국내에만 지으라’는 요구나 ‘생산 인력을 유지하라’는 주장은 오히려 국내 자동차 공장의 경쟁력을 떨어뜨리고 해외 생산만 늘리는 역효과를 불러오고 있다”고 말했다.

해마다 반복되는 임단협 갈등도 해소해야 한다는 지적이 나온다. 미국의 경우 3~5년 주기로 임단협을 하는 반면 우리는 매년 임단협으로 생산이 중단되는 사태가 반복되면서 자동차 공장의 생산성이 급전직하하고 있기 때문이다. 실제 한국GM과 르노코리아 사측은 임단협 ‘다년 합의’ 등을 요구하고 있지만 노조는 받아들이지 않고 있다.

업계 관계자는 “생산직 인력 유지 요구, 임단협 다년 합의 반대 등은 노조가 자동차 산업의 발전보다는 자신들의 밥그릇 유지에 혈안이 돼 있다는 방증”이라며 “협력적인 노사 관계가 정립되지 않으면 외국계 자동차 브랜드 공장 유치는커녕 국내 생산마저 줄어들 것”이라고 밝혔다.