한국이 삼성전자·SK하이닉스를 필두로 세계 반도체 패권 다툼에서 치열하게 경쟁하고 있다. 앞으로 이 경쟁에서 유리한 고지를 선점하려면 국가의 점진적인 제도 개선과 화끈한 지원이 반드시 수반돼야 한다. 특히 과감한 설비 투자를 이끌어낼 인센티브, 우수한 인력을 길러낼 수 있는 풍부한 교수진이 필요하다는 주장이 제기된다. 반도체 정책에 대한 정부의 꾸준하고 장기적인 관심이 동반돼야 한다는 지적도 나온다.

21일 산업통상자원부는 ‘반도체 초강대국 달성 전략’을 발표했다. 앞으로 5년간 340조 원 이상을 지원하는 것이 골자다. 이 전략에는 기업들이 우리나라에서 반도체 투자를 쉽게 하기 위해 정부가 고민한 흔적들이 곳곳에 보인다. 가장 괄목할 만한 점은 반도체 설비 투자에 대한 세제 지원이다. 산업부는 반도체 설비 투자를 하는 대기업에 8%부터 최대 12%까지 세제 혜택을 지원한다고 밝혔다. 기존 최대 공제 범위였던 10%에서 2%포인트 늘어난 수치다. 대기업과 중견기업 설비 투자 세액공제율에 차등을 두지 않은 점도 주목할 만하다. 큰 규모의 반도체 회사들이 적극적으로 투자할 수 있도록 유도한 것이다.

업계는 정부가 반도체 설비 투자의 중요성을 인지하고 있다는 점에 환영의 뜻을 밝혔다. 다만 일각에서는 이 공제율이 선진국이 자국 기업에 주는 세제 혜택에 비해 터무니없이 낮다는 평가를 내렸다. 대표적으로 미국은 시설 투자를 하는 기업에 최대 40% 세액공제율을 제공하는 법안을 추진하고 있다.

국내 반도체 업계가 최대 30%의 세액공제를 요구하는 만큼 정부가 더욱 파격적인 혜택을 마련해야 공격적인 투자가 일어난다는 분석이 나온다. 유환익 전국경제인연합회 산업본부장은 “미국 반도체 설비 투자 지원에 상응하는 세액공제율 상향이 필요하다”고 밝혔다.

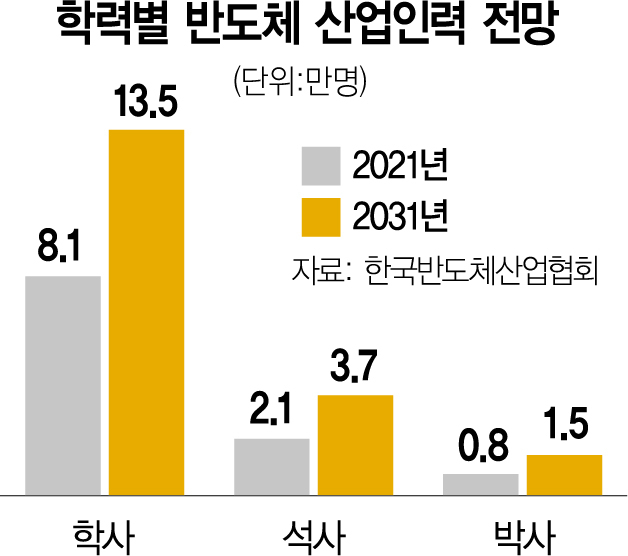

반도체 업계에서 가장 심각한 문제로 꼽히는 인력 양성 문제도 해결해야 할 과제다. 교육부는 지난달 19일 ‘반도체 관련 인재 양성 방안’을 발표하며 반도체 인력 육성에 나섰다. 2031년까지 향후 10년 동안 반도체 생태계를 이끌 인재 15만 명을 양성하겠다는 게 목표다. 이 정책으로 삼성전자·SK하이닉스 등 주요 반도체 기업이 몰린 수도권 지역의 학부 정원이 1300명가량 증가할 것으로 예상된다.

문제는 학부생, 석·박사급 인원이 늘어나더라도 반도체 지식을 가르칠 교수진이 부족하다는 것이다. 황철성 서울대 재료공학부 석좌교수는 지난달 15일 정부세종청사에서 교육부가 주최한 ‘반도체 산업 생태계와 인재 수요 토론회’에서 전국의 반도체 연구 교수는 400~500명 수준이라고 밝혔다. 향후 10년간 7만 6000명가량의 대졸 이상 반도체 인력이 필요한 상황을 고려하면 턱없이 부족한 수준이다. 황 교수는 서울대 공대만 놓고 봐도 교수 330여 명 중 반도체 주력 교수는 단 10명에 불과한 실정이라고 지적했다. 지방 반도체 학과의 실정은 더욱 열악하다. 익명을 요구한 업계 관계자는 “지방으로 내려갈수록 고급 기술을 가르칠 교수진이 부족해 학부생 증원을 해도 양질의 교육을 제공하기 힘들다”고 밝혔다.

이에 따라 반도체 업계 현업에서 종사 중인 고급 인력을 교육계로 끌어들일 방안이 절실하다는 의견이 제기된다. 박재근 한국반도체디스플레이기술학회장은 “반도체 산업이나 기업에서 퇴직하는 인력을 활용해 초빙교수나 겸임교수로 채용할 수 있도록 하는 방안을 검토해야 한다”고 제안했다.

정부의 꾸준한 관심이 반도체 강국을 만드는 중요한 요소라는 주장도 제기된다. 업계는 5월 취임 이후 수차례 반도체 산업 육성을 강조한 윤석열 대통령의 의지에 이제 의문부호를 붙이고 있다. 지난달 14일 열기로 했던 SK하이닉스의 용인 반도체 클러스터 착공식을 민생과 지지율을 핑계로 연기한 대목은 업계가 실망한 대표적인 지점이다. 일주일을 미뤄 같은 달 21일 정부가 반도체 종합 대책을 발표하는 자리에도 윤 대통령의 모습은 보이지 않았다. 유환익 전경련 산업본부장은 “정부의 지원 대책이 지연되지 않고 조기에 실행될 수 있도록 정부와 국회가 합심해 이를 지원할 필요가 있다”며 “경쟁력을 유지할 수 있도록 지속해서 관련 대책을 보완해주기를 기대한다”고 말했다.