지난 2월 24일(이하 현지 시간) 우크라이나를 침공한 러시아가 ‘서방이 전쟁에 관여할 경우 유럽행 가스 공급을 줄이겠다’는 엄포를 놨을 때만 해도 유럽은 자신만만했다. 조 바이든 미국 행정부와 보조를 맞춰 러시아산 원유에 대해 부분적(해상 운송 물량)이나마 ‘금수조치’를 내렸고, 러시아산 천연가스 수입량을 종전의 3분의 1로 낮춘다는 야심에 찬 계획도 내놓았다.

그러나 전쟁이 반년을 넘길 정도로 장기화하면서 유럽의 웃음기는 사라지기 시작했다. 러시아가 가스관 밸브를 움켜 쥔 상태에서 가스가 절대적으로 필요한 겨울을 맞게 됐기 때문이다. 실제로 러시아는 지난달 노르트 스트림 1을 통해 공급되는 가스량을 5분의 1로 줄여버렸고, ‘유지·보수’를 명분으로 가스관 가동을 툭하면 중단할 태세다. 유럽에서는 ‘에너지 배급제를 시행해야 할 수도 있다’, ‘난방과 음식 가운데 하나를 포기해야 할 것’ 같은 암울하다 못해 섬뜩한 전망이 줄을 잇고 있다. 올 겨울, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 쳐 놓은 ‘에너지 올가미’에 걸린 유럽 전역이 ‘시베리아’로 변할 수 있는 공포가 번지는 모양새다.

“끔찍한 겨울 10년 간다”

유럽 에너지 위기가 올해에만 그치지 않을 것이라는 우려도 갈수록 커지고 있다. 티너 판데르스트라에턴 벨기에 에너지장관은 지난달 29일 “유럽연합(EU)이 가스 가격에 상한선을 신속히 설정하지 않는다면 향후 5~10년간 유럽의 겨울은 끔찍할 것”이라고 경고했다. 같은 날 글로벌 정유 기업인 셸의 벤 판뵈르던 최고경영자(CEO)도 “유럽의 가스 부족이 수년간에 걸친 겨울 동안 이어질 수 있다”고 말했다. 러시아의 ‘에너지 무기화’가 단기간에 그치지 않을 것이므로 신속히 움직여야 한다는 뜻이다.

에너지 부족으로 유럽 국가들이 결국 ‘에너지 배급제’를 시행하게 될 것이라는 우려는 반복적으로 나온다. 엘리자베트 보른 프랑스 총리는 최근 “만약 배급제를 시행한다면 기업이 가장 큰 영향을 받을 것”이라며 기업이 할당된 전력을 사고팔 수 있는 시스템을 포함한 비상 계획을 마련하고 있다고 밝혔다.

현재 에너지 부족에 대비한 유럽의 천연가스 비축량은 당초 목표치에 근접한 상태다. 블룸버그에 따르면 지난달 27일 현재 EU 가스 비축률은 79.4%로 11월 1일까지 비축률을 80%까지 끌어올린다는 당초 계획을 두 달 앞당겨 조기 달성했다. 그러나 유럽이 언제든 가스 부족 사태에 맞닥뜨릴 수 있다는 시장의 경고음은 날로 커지고 있다. 유럽 가스 가격 지표인 네덜란드 TTF 선물 가격이 지난달 26일 1㎿h당 339유로로 사상 최고 수준으로 치솟기도 했다.

독일선 일부 공장 ‘스톱’

러시아산 가스 의존도가 50%를 웃도는 독일에서는 치솟은 에너지 가격에 부담을 느낀 일부 제조업체가 공장 가동을 아예 멈춘 사례도 등장했다. 독일 경제부에 따르면 대기업부터 소규모 무역 회사, 중소기업에 이르기까지 현지 기업 활동에 광범위한 타격을 입히고 있다.

가스 가격 급등으로 인한 생산 중단은 수치로도 나타난다. 독일산업연맹(BDI)의 지크프리트 루스부름 회장은 이번 주 산업용 가스 소비량이 전년 동기 대비 21%나 감소했다고 밝혔다.

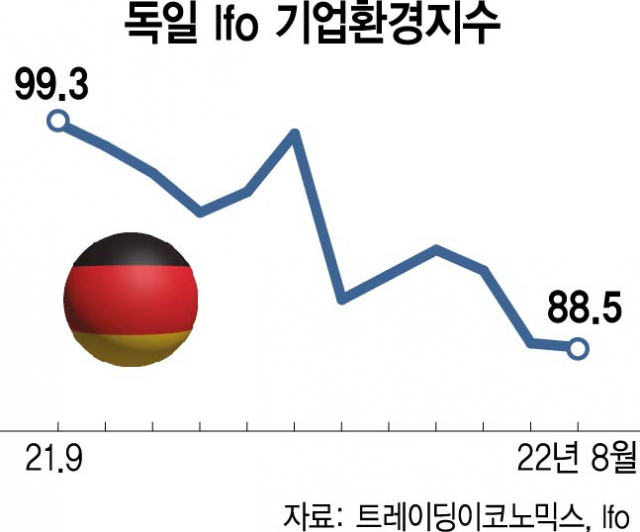

가스 가격 고공 행진은 급기야 독일 경제를 침체 직전으로 내몰고 있다. 기업들이 느끼는 체감 경기는 팬데믹 당시와 비슷하다. 독일의 대표 경제 싱크탱크인 Ifo가 발표한 8월 기업환경지수는 88.5로 코로나 19가 극성을 부리던 2020년 6월 이후 최저치를 기록했다.

유럽국끼리 ‘자중 지란’ 벌이기도

러시아는 ‘에너지 무기화’ 대상을 점차 늘려가는 방식으로 유럽의 숨통을 조여오고 있다. 힘의 균형추는 이미 러시아 쪽으로 기운 모양새다. 가장 최근의 타깃은 프랑스다. 러시아 국영 가스프롬은 프랑스 에너지 회사 엔지가 7월 대금을 제대로 내지 않았다는 이유로 이달부터 가스 공급을 일방적으로 중단했다. 외신들은 엔지가 올해 4월부터 가스 대금을 달러나 유로가 아닌 루블화로만 받겠다는 러시아 측 요구를 이행하지 않은 것으로 보고 있다.

즉 러시아는 가스 대금을 자국 통화인 루블화로만 치르라는 조건을 걸어 놓고, 이를 지키지 않는 국가들에 ‘가스 대금 미지급’을 명분 삼아 순차적으로 가스 공급을 끊는 방식을 취하고 있는 것이다.

에너지를 둘러싸고 유럽 국가들끼리 ‘내분’도 벌어지고 있다. 수력발전 강국으로 유럽 최대 전력 수출국인 노르웨이는 최근 자국 수급 불안정을 이유로 전력 수출을 제한하겠다고 발표했다가 이웃 유럽국들로부터 거센 항의를 받았다. 노르웨이로서는 올 여름 유럽을 덮친 기록적인 가뭄으로 저수지 수위가 크게 낮아져 발전량이 감소하자 내린 결정이지만, 전력을 수입해서 쓰는 스웨덴·핀란드 등 주변국들로부터 ‘이기적’이라는 비판을 받게 된 것이다.

가스값 잡으려 ‘상한제’ 검토하지만...

EU는 부랴부랴 대책 마련에 나섰다. EU 회원국들은 오는 9일 순회의장국인 체코에서 에너지위 특별회의를 개최하기로 했다. 이 자리에서 가스 가격 상한제, 에너지 시장 구조 개혁 등이 논의될 것으로 전망된다. EU 행정부 격인 집행위원회는 전기요금에서 가스 가격을 아예 제외하는 방식까지 검토하고 있다. 시장 경제 원칙을 위배하고 가격을 억누르면서라도 에너지 문제를 해결하겠다는 의지를 나타낸 것이다.

그러나 러시아는 ‘해볼 테면 해보라’며 자신만만한 태도로 일관하고 있다. 배경에는 막대한 가스 수익이 있다. 가스프롬은 올해 상반기 사상 최고치인 2조5000억루블, 약 55조7000억원어치 순이익을 올렸다. 알렉세이 밀러 가스프롬 CEO는 “러시아에는 앞으로 100년은 더 쓸 가스가 매장돼 있다. 올해 실적이 좋으므로 역대 최고 배당금이 지급될 것”이라며 “(유럽은) 가스를 제대로 공급 받으려면 제재를 풀라”고 말했다.