얼마 전 아버지가 돌아가셔서 금융재산과 상가건물을 상속 받았습니다. 정신없는 와중에 부랴부랴 상속세를 신고하고 납부했는데, 훗날 세무서에서 보내 온 상속세결정통지서에 추가납부세액이 발생한 것을 확인했습니다. 상속세를 또 내야 하는 건가요.

상속세 또는 증여세는 신고·납부를 마쳤다고 해서 납세의무가 끝나는 것이 아닙니다. 납세자가 상속세를 신고하면 세무서에서는 신고한 내용과 수집한 자료를 대조해 누락한 것이 없는지, 평가는 적정하였는지 등을 조사한 뒤 상속세를 결정하고 통지합니다.

즉 상속세와 증여세는 신고에 의해 납세의무가 확정되는 것이 아니라 정부의 결정에 의하여 납세의무가 확정되는 겁니다. 세무서는 법정결정기한 이내에 신고받은 내용에 대하여 과세표준과 세액을 결정·통지하는 것이 원칙이지만, 상속증?여재산의 조사 또는 평가에 장기간이 소요되는 등 부득이한 사유가 있는 경우에는 법정결정기한을 경과해 통지하는 때도 있습니다. 신고한 내용이 세무서에서 조사한 내용과 동일하다면 신고 내용에 따라 확정되지만 신고내용에 오류나 탈루가 있는 경우 세무서에서 결정된 금액에 따라 추가 세금과 가산세가 부과되는 거죠.

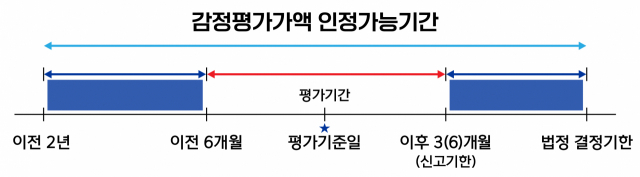

상속세 또는 증여세가 부과되는 재산의 가액은 원칙적으로 평가기준일(상속은 상속개시일 전·후 6개월, 증여는 증여일 전 6개월·후 3개월) 의 시가에 의해 평가합니다. 시가 산정이 어려운 경우에는 예외적으로 세법에 정한 보충적 평가방법을 적용하도록 하고 있죠.

예컨대 부동산을 살펴보면 아파트·오피스텔 등은 면적·위치·용도 등이 유사한 물건이 많아 매매사례가액 등을 상속·증여재산의 시가로 활용할 수 있지만, 비주거용 부동산이나 토지는 비교대상 물건이 거의 없고 거래가 빈번하지 않아 대부분 보충적 평가방법에 따라 공시(고시)가격으로 평가하는 경우가 많습니다.

그러다 보니 현금이나 아파트를 증여할 때보다 토지나 상가건물을 증여하면 시세보다 낮은 공시가격으로 상속세나 증여세가 계산되면서 세부담 자체가 낮아져 형평에 어긋난다는 지적이 꾸준히 제기되고 있기도 합니다. 이에 국세청은 불공정한 평가관행을 개선하고, 과세형평을 제고하기 위해 납세자가 공시(고시)가격으로 상속세 또는 증여세 신고를 하더라도 추후 직접 감정평가를 의뢰하여 시가에 근접한 평가가액으로 상속?증여세를 부과하겠다고 발표했죠. 정부 결정과정에서 공시(고시)가격과 시가의 차이가 클 경우 공신력을 갖춘 둘 이상의 감정기관에 평가를 의뢰하고 이들이 제시한 감정가액을 기준으로 상속·증여재산을 다시 평가한다는 것입니다.

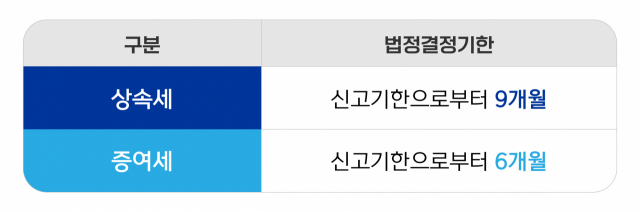

당초 신고기한 이후에 이루어진 감정평가액은 상속·증여 당시의 시가로 볼 수 없었지만 법정결정기한(상속세 신고기한으로부터 9개월, 증여세 신고기한으로부터 6개월)내의 감정평가액도 시가로 볼 수 있도록 국세청은 2019년 2월 관련 시행령을 개정했습니다.

감정평가가 이루어지면 재산평가심의위원회가 열려 이를 시가로 인정할지 여부를 심의하고 여기서 시가로 인정되면 당초 신고한 공시(고시)가격과의 차이에 대해 상속세나 증여세가 추가로 고지됩니다.

이때 신고불성실가산세와 납부지연가산세는 모두 면제되고, 감정평가 결과에 이의가 있는 경우 이의신청·심사·심판청구 등 권리구제 제도를 통해 이의를 제기할 수 있습니다. 하지만 과세관청과의 분쟁을 피하기 위해서는 고가의 비거주용 부동산은 공시(고시)가격과 시세를 비교하여 상대적으로 저평가된 물건이라면 사전에 감정평가를 받아 신고하는 것이 결국 최선의 방법이라고 말씀드릴 수 있겠습니다. / NH투자증권 Tax센터 이점옥 세무사(CTA)

■NH투자증권 TAX센터는 전 고객층을 대상으로 맞춤형 절세 서비스를 지원한다. 고액 자산가들에게는 대형 법무·회계법인과 손잡고 해외자산, 승계, 증여를 비롯해 외환 자문 등 초개인화된 대면 솔루션을 제공하며, 일반 고객들에게는 MTS(모바일트레이딩시스템) 플랫폼 기반 서비스 및 실시간 유선상담 등의 프리미엄 서비스를 제공하고 있다. 세무 상담은 NH투자증권 영업점을 통하여 신청 가능하다.