지난해 6월 이복현 금융감독원장은 취임 이후 처음으로 주요 시중은행장을 마주한 자리에서 “보다 보수적인 미래 전망을 부도율에 반영해 잠재 신용 위험을 고려한 충분한 규모의 충당금이 적립되도록 협조해달라”고 밝혔다. 형식적으로는 협조를 구하는 발언이었으나 참석자들이 느끼는 무게감은 달랐다. 간담회에 참석했던 한 은행장은 “상급 기관인 금융위원장보다 입김이 센 ‘실세 금감원장’의 발언인 만큼 어떤 식으로든 전보다 충당금을 도드라지게 늘려야 한다는 지시로 받아들였다”며 분위기를 전했다.

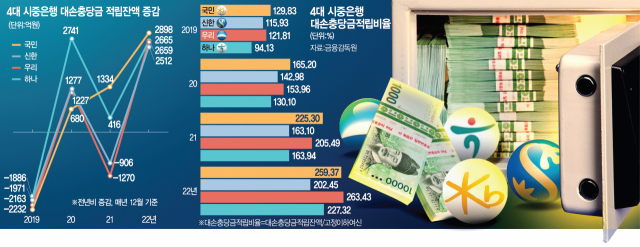

시중은행들이 느낀 압박감은 숫자로도 나타난다. KB국민·신한·우리·하나은행 등 4대 시중은행이 지난해 쌓은 대손충당금은 총 1조 734억 원에 달한다. 2020년 코로나19 사태로 금융 리스크 우려가 고조됐을 때 적립한 충당금(5926억 원)에 비해 두 배 가까이 늘었다.

특히 눈에 띄는 것은 은행마다 쌓은 충당금 규모가 거의 비슷하다는 점이다. 은행별로 살펴보면 4대 은행 모두 지난해 2500억 원가량의 충당금을 쌓았다. 코로나19 초기인 2020년 당시 적게는 680억 원, 많게는 2740억 원을 적립하는 등 은행별 편차가 컸던 것과 대조된다. 금융권 사정에 밝은 한 관계자는 “은행마다 전망하는 경기 수준이나 취급하는 자산 비중이 제각각인데도 은행들이 엇비슷한 수준으로 충당금을 쌓은 데는 다른 요인이 작용한 것 같다”고 전했다. 또 다른 관계자는 “어느 정도를 쌓아야 당국의 입맛에 맞을지 모르니 다른 은행들이 하는 것을 곁눈질하다 이에 맞춰 적립하는 경우도 있다”면서 “충당금을 늘리라는 당국의 입김이 은행의 손실 산정 과정에 사실상 영향을 미친 셈”이라고 말했다.

문제는 ‘당국의 당부’를 근거로 충당금을 더 쌓는 게 회계적으로 정당화될 수 있는지 여부다. 한발 물러나 충당금을 더 쌓는 것을 용인하더라도 “다른 은행들이 쌓는 수준을 곁눈질해 추가 충당금 규모를 정하는 것은 받아들이기 어렵다”는 게 회계 업계의 입장이다. 시중은행 감사를 맡은 한 회계법인 담당자는 “당국의 요구가 있다 보니 은행들이 경기 전망치를 한층 보수적으로 수정해 충당금을 더 쌓는 사례가 있다”며 “‘갑자기 경기를 전보다 더 비관한 이유가 뭐냐’고 물으면 은행이 명쾌한 답을 내놓지 못하는 경우가 있어 문제가 될 수 있다고 보는 것”이라고 지적했다.

당국도 할 말은 있다. 코로나19 사태를 거치면서 각종 부채가 전에 없이 불어난 데다 고금리에 부실 가능성마저 커져 일단 대응 역량을 가능한 최대치로 끌어올려야 한다는 것이다. 통상 시중은행들은 연체율 0.4~0.5% 수준을 일종의 ‘레드 라인’으로 보고 있는데 5대 은행(KB국민·신한·우리·하나·NH농협은행)의 평균 연체율은 지난해 12월 기준 0.25% 전후로 올라섰다.

당국은 은행이 기준점으로 삼아온 손실 추정 모형에 대해서도 유효기간이 다했다고 보고 있다. 금감원 관계자는 “충당금을 더 쌓아야 한다는 게 당국의 기본 입장이고 회계업계 역시 전반적으로 충당금을 더 쌓아야 한다고 보고 있다”면서 “은행들의 손실 평가 모형은 저금리 상황이었던 과거 10여 년 동안의 데이터를 기반으로 구축된 것이라 고금리 기조가 이어지는 현시점에 적용하는 데 한계가 있는 만큼 이에 대한 우려를 회계법인에 전달할 예정”이라고 말했다. 한종수 이화여대 경영대 교수는 “코로나19 때 내준 대출을 언젠가는 거둬들여야 할 텐데, 당국은 그 여파를 우려하는 것 같다”면서 “은행이 흔들리면 경제 전반이 흔들릴 수 있으니 당국으로서는 가능한 한 안전한 방법을 찾고 있는 것”이라고 설명했다.

다만 은행으로서는 10여 년의 데이터를 기반으로 한 손실 추정 모형을 단기에 바꾸기가 쉽지 않은 상황이다. 그 사이 위기 대응 능력을 제고해야 한다며 충당금을 더 쌓으라는 당국의 주문은 이어지고 있어 은행의 고민은 깊다. 한 교수는 “코로나19 사태 이래 내준 대출의 만기를 계속 연장해왔기 때문에 실제 해당 대출의 부실률이 얼마나 될지 누구도 확신하기 어려운 상황”이라면서 “적정한 충당금 수준을 알기 어려우니 회계법인과 당국 간 인식 차가 생기는 것”이라고 말했다.