최소 요건만 채운 뒤 퇴사해 실업급여(구직급여)를 타낸 외국인 수가 지난 4년 반 동안 1만 명에 육박한 것으로 나타났다. 노동자의 재취업을 위한 정부 보조금을 ‘쌈짓돈’처럼 쓰려는 꼼수가 사회 전반에 퍼지고 있어 대책 마련이 필요하다는 지적이 나온다.

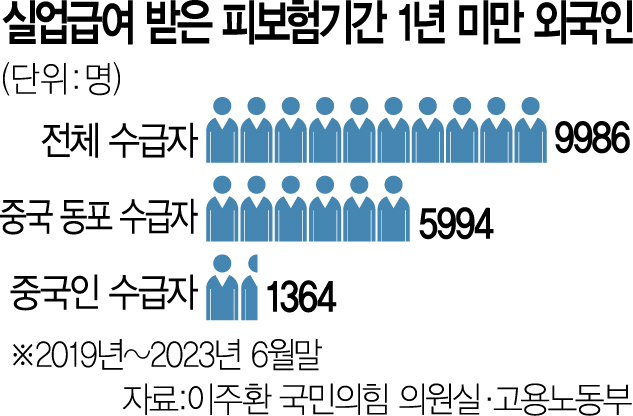

이주환 국민의힘 의원이 14일 고용노동부에서 제출받은 외국인 실업급여 현황 자료에 따르면 피보험 기간이 1년 미만인 외국인의 실업급여 수급자 수는 2019년부터 올해 6월 말까지 9986명으로 집계됐다. 현행법상 실업급여는 고용보험에 가입한 후 실제 근무 일수와 유급 일수를 더한 피보험 단위 기간이 180일 이상일 경우 신청이 가능하므로 통상 7개월 이상을 근무해야 실업급여 조건을 충족할 수 있는 셈이다. 따라서 고용보험료를 납부한 지 1년도 안 돼 실업급여를 신청한 것은 사실상 수급 요건을 충족하자마자 퇴사한 것과 마찬가지로 볼 수 있다.

잠시 일하고 실업급여를 받는 외국인 가운데 중국 동포 및 중국인이 차지하는 비중은 절대적이다. 지난 4년 반 동안 피보험 기간이 1년도 안 돼 실업급여를 받은 중국 동포는 5994명, 중국인은 1364명으로 전체 수급자의 73%에 달했다. 특히 이들은 2018~2022년 5년간 1900억 원의 고용보험료를 납부하고 같은 기간 761억 원 더 많은 2661억 원의 실업급여를 수령했다. 전체 외국인을 놓고 보면 고용보험료 납부액(3664억 원)이 실업급여 수령액(3470억 원)보다 200억 원 가까이 많았다. 즉 중국 동포와 중국인이 유독 덜 내고 더 많이 받아간 것이다.

이들의 실업급여 수급 비율이 높은 것은 타국적자보다 일을 쉬더라도 비교적 안정적인 체류가 가능한 비자를 보유하고 있어서다. 중국 동포와 중국인의 경우 체류 기간이 길고 사업장 변경 제한이 없는 재외동포(F4)나 결혼이민(F6) 비자 보유자의 비율이 높다. 반면 나머지 이주 노동자들은 3개월 이상 근로하지 못할 경우 곧장 강제 출국당하는 비전문취업(E9) 비자로 입국하는 경우가 대부분이어서 실업급여를 받기가 불리한 구조다.

외국인 고용보험 가입자는 늘어나는 추세다. 최근 고용부가 발표한 자료를 보면 8월 말 기준 고용보험 가입자 수는 전년 동월 대비 36만 1000명 늘었는데 이 중 외국인이 13만 4000명으로 37.1%를 차지했다.

이주환 의원은 “조선족과 중국인 노동자에게 실업급여가 편중돼 있다”며 “제도의 허점을 이용하는 외국인 근로자가 없는지, 외국인 고용보험의 공평한 분배 차원에서 제도에 문제는 없는지 면밀한 검토가 필요하다”고 강조했다.