최근 소중한 우리 문화유산 경복궁의 정문 광화문의 월대 복원이 완료됐다. 서울 광화문 광장을 찾아본 사람이라면 광화문, 더 나아가 경복궁이 한층 웅장해졌다고 느낄 듯하다. 이 같은 궁궐 대문 앞 월대는 비슷한 궁궐 제도를 갖고 있는 중국이나 일본 등에는 없는 우리의 고유 양식이다. 그런데 일부에서는 왜 복원했느냐며 망국의 흔적에 과다지출했고 교통만 나빠졌다고 불평하기도 한다. 다만 이들도 사실(史實)을 직시한다면 월대에 좀 더 다정해지지 않을까 싶다.

광화문 월대의 복원은 경복궁을 포함한 우리 궁궐 복원의 시작이다. 대문 앞 월대에 대해서는 아직 역사학계에 공통된 의견이 없다. 일단 조선 후기에 만들어졌을 것으로 추정한다. 그럼 한번 생각해보자. 조선 후기는 중국과의 교류가 많았다. 베이징을 방문한 사람들은 중국의 궁궐인 자금성을 보고 뭔가 느꼈을 것이다. 자금성 정문인 오문의 성곽 위에서는 황제가 민중과 만나 여러 행사를 할 수 있다.

민중들의 목소리가 커지고 권리를 주장하면서 임금도 이에 응답해야 할 시대가 됐다. 하지만 당시까지 우리 궁궐은 지표면에 붙은 대문만 있어 행사가 불편했다. 이때 월대 아이디어가 나오지 않았을까. 월대라는 형식은 기존에도 있었다. 궁궐 내 근정전·강녕전 등의 전각 월대는 조선 초기부터 존재했다. 즉 이를 빌리면 됐다.

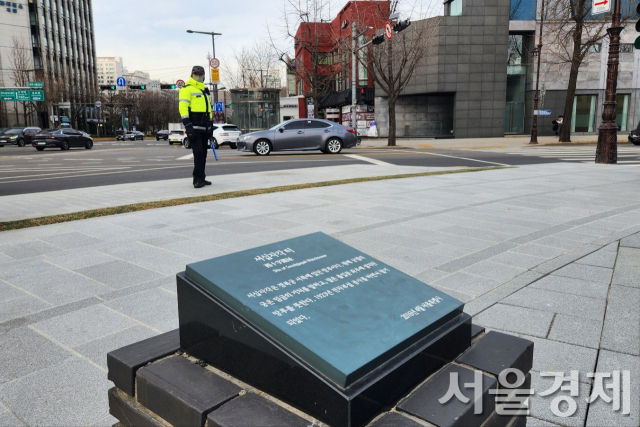

경복궁이 임진왜란 때 왜군에 의해 불탄 후 조선 후기 임금이 거주한 법궁은 창덕궁이었다. 창덕궁 돈화문 앞에는 조선 후기에 만들어진 원형 그대로의 월대가 지금도 있다. 경복궁이 1860년대 중건되고 드디어 광화문 월대가 생겼는데 아쉽게도 일제강점기 때 사라졌다.

월대 이야기를 이렇게 길게 하는 것은 이것이 경복궁 복원의 끝이 아니라는 점에서다. 원래 광화문 좌우로 성곽 끝에 누각인 동십자각과 서십자각이 있었다. 서십자각은 도로 확장으로 아예 없어졌고 현재 동십자각만 뚝 떨어진 채 남아 있다.

동·서십자각 복원에서도 교통이 문제다. 도로를 막게 되기 때문이다. 하지만 이런 동·서십자각 없이는 제대로 된 광화문이 아니라고 생각한다. 해외여행에서 만나는 다른 나라 궁궐에 우리는 감탄하지 않나. 자금성이나 베르사유궁이 그렇다. 그러면서도 조상들의 소중한 문화유산들은 훼손된 채 방치하고 있는 것이 못내 아쉽다.