정부가 비축한 쌀 중 너무 오래돼 식용은 물론 가공용으로도 못 쓰이고 사료용으로 값싸게 처분되는 쌀이 올해만 40만 톤에 달하는 것으로 확인됐다. 국내 쌀 소비가 줄면서 나타나는 현상인데 야당이 국회 본회의에 직회부한 양곡관리법이 통과되면 공급과잉 현상이 더 심각해질 것이라는 우려가 나온다.

19일 농림축산식품부에 따르면 올해 정부 양곡(쌀) 공급 계획 물량은 지난해보다 37.4% 늘어난 125만 7000톤이다.

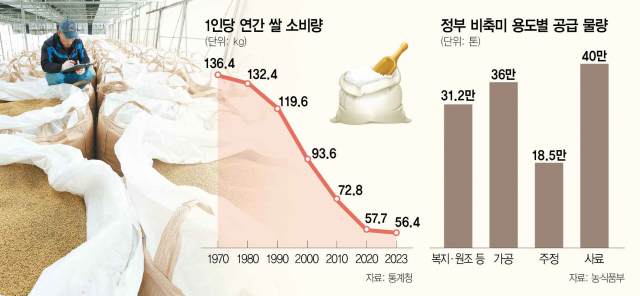

용도별로 보면 △사료용 40만 톤 △가공용 36만 톤 △주정용 18만 5000톤 △기초생활수급자·무료급식 등 복지용 15만 5000톤 △군대·교도소·경찰청 등 3만 2000톤 등이다. 이 중 사료 배정 물량은 전년 대비 6배나 급증했다.

이는 사료 수요가 증가한 것이 아닌 ‘쌀 재고’가 급증하고 있기 때문이다. 정부는 보관한 지 3년이 지나 더 이상 식용이나 가공용으로 쓸 수 없는 쌀은 사료로 처분한다. 정부의 한 관계자는 “사료용 공급은 정부 재고가 넘칠 경우 진행하는 재고 특별 대책”이라며 “통상 사료용은 (수매 가격의) 10분의 1 정도로 싸게 처리된다”고 전했다.

실제 한국의 1인당 쌀 소비량은 1984년 이후 매년 줄어들고 있다. 통계청에 따르면 지난해 1인당 연간 쌀 소비량은 56.4㎏으로 2010년보다 22.5%, 2000년보다 39.9% 감소했다. 연간 쌀 소비량이 가장 많았던 1970년(136.4㎏)과 비교하면 절반 넘게 급감했다. 통계청은 지난달 말 공개한 ‘하루 세끼, 우리는 쌀을 어떻게 소비할까’ 보고서를 통해 1명이 하루에 섭취하는 쌀이 2013년 172.9g에서 2021년 127.6g으로 9년 동안 연평균 3.7%씩 감소했다고 분석했다.

문제는 양곡법 개정안이다. 지금도 쌀이 남아 사료용으로 처분하는 상황에서 양곡법이 처리되면 공급과잉이 극심해질 수 있다는 게 전문가들의 분석이다. 김성훈 충남대 농업경제학과 교수는 “우리나라는 이미 쌀이 너무 많이 생산되는데 법을 통해 정부가 남는 쌀을 강제로 매수하게 되면 쌀 공급과잉 구조는 더욱 심화될 것”이라고 지적했다.

재정 낭비도 커질 수밖에 없다. 한국농촌경제연구원은 한 해 쌀 초과생산량이 총 생산량의 3% 이상이고 수확기 가격이 평년 대비 5% 하락할 때마다 정부가 남는 쌀을 모두 사들인다고 가정하면 2030년에는 재정 부담이 1조 4042억 원에 달할 것이라고 분석했다. 2030년까지 연평균 초과 생산량은 최소 43만 톤에 달할 것으로 예측됐다.

정부의 우려도 크다. 농식품부는 정부가 특정 농산물을 의무적으로 매수하게 되면 정부가 가격을 보장해주는 작물로만 생산이 집중되는 쏠림 현상이 발생할 수 있다고 보고 있다. 이 경우 생산 규모가 점점 늘면서 남는 작물은 더 많아지고 정부 재정 소요도 그만큼 커지는 악순환에 놓일 수밖에 없다는 것이다.

농식품부는 쌀의 가격을 무조건 보장해주기보다 적정 생산을 유도하는 방향으로 가야 한다는 입장이다. 이를 위해 정부는 올해 벼 재배 면적 감축 목표를 3만 7000헥타르(㏊)로 잡았다. 농식품부는 “현재 벼 대신 밀·콩 등 해외 수입에 의존하고 있는 작물 생산을 유도하고 선제적으로 벼 재배 면적을 감축하는 사업을 동시에 추진하고 있다”며 “부작용이 우려되는 제도 도입이나 과거의 사후적 시장 격리 방식에서 벗어날 필요가 있다”고 밝혔다.