미국의 9월 금리 인하 기대감이 확산하는 가운데 이보다 더 서둘러 금리를 내려야 한다는 주장이 제기됐다. 시장 전망보다 시점을 훨씬 앞당긴 발언의 주인공은 그동안 ‘고금리를 유지해야 한다’고 강조해온 대표적 ‘매파’ 인사인 윌리엄 더들리 전 뉴욕연방준비은행 총재다. 장기간의 고금리로 저성장 및 고용 침체 신호가 감지되고 있어 ‘9월 조정은 너무 늦다’는 것이 이유다.

더들리 전 총재는 24일(현지 시간) 블룸버그에 쓴 기고문에서 “가능한 빨리 기준금리 인하에 나서야 한다”고 경고했다. 성장이 꺾이고 고용이 얼어붙는 등 긴축에 따른 경기 침체 신호가 곳곳에서 감지되는 상황에서 ‘9월 인하’는 너무 늦다는 것이다. 그는 “나는 그동안 더 높은 금리를 보다 오래 유지해야 한다는 편이었지만 이제는 상황이 바뀌었고 견해도 바꿨다”며 연방준비제도(Fed·연준)가 6일 뒤 열리는 통화정책회의인 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리를 인하해야 한다고 밝혔다.

더들리 전 총재는 연준의 긴축 정책에 따른 경기 냉각 효과가 가시화되고 있으며 특히 실업률을 기반으로 불황을 예측하는 ‘샴 법칙’ 지표도 위험 수위까지 올라섰다는 점을 짚었다. 샴 법칙은 실업률 3개월 평균이 직전 12개월 저점보다 0.5%포인트 높아질 경우 경기 침체 가능성이 크다는 경험칙을 반영한 지표 중 하나다. 최근 이 수치는 0.43%포인트까지 올라왔다. 더들리 전 총재는 “금리 인하를 통해 경기 침체를 막는 게 이미 너무 늦었을 수 있다”며 “지금 인하를 주저하는 것은 불필요한 위험만 늘릴 것”이라고 강조했다.

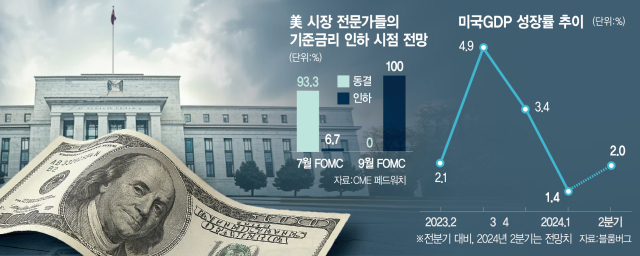

실제로 최근 미국 경제지표는 곳곳에서 경고음을 내고 있다. 시장에서는 올해 2분기 국내총생산(GDP·속보치)의 전 분기 대비 성장률이 2.0%를 기록할 것으로 전망하고 있다. 1분기 GDP가 1.4%였다는 점에서 2분기 연속 1~2%대 저성장을 보일 수 있다는 것이다. 블룸버그는 “2024년 1·2분기 성장률은 2022년 이후 가장 낮은 수치”라고 짚었다. 노동시장이 빠르게 활력을 잃어가는 것도 우려를 키운다. 미 노동부에 따르면 6월 비농업 부문 고용은 직전 12개월 평균 증가 폭(22만 명)에 크게 못 미치는 20만 6000명에 그쳤다. 반면 같은 달 실업률은 4.1%로 2021년 11월 이후 가장 높은 수치를 기록했다. 전문가들은 미국의 실업률이 연말까지 4.5%로 높아질 수 있다고 내다보고 있다.

금융시장도 분위기가 달라졌다. 전문가들은 추락하던 엔화가 반등하는 점에 주목하고 있다. 이날 달러 대비 엔화 가치는 152.82엔으로 5거래일 연속 상승세를 이어가고 있다. 31일 일본은행(BOJ)과 연준의 통화정책회의를 앞두고 BOJ는 금리 인상, 연준은 금리 인하 요구가 커지는 상황이 반영된 것으로 풀이된다. 두 나라 간 금리 격차가 축소되리라는 기대감에 저금리 통화인 엔화로 고금리의 달러 자산에 투자하는 이른바 ‘엔캐리 트레이드’가 대거 청산됨에 따라 엔화 매도세가 진정되며 통화가치 하락 압박이 줄었다는 것이다.

다만 이런 분위기에도 연준이 7월 금리 인하를 결정하기는 쉽지 않다는 해석이 많다. ‘9월 인하설’이 지배적인 상황에서 시장의 믿음을 뒤엎는 때 이른 금리 인하는 또 다른 충격을 줄 수 있어서다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 트레이더들은 이번 FOMC에서 금리를 내릴 가능성을 6.7%로 낮게 보고 있다. 블룸버그는 “연준이 기존 정책 입장을 바꿔 7월 회의에서 전격적으로 금리를 인하할 경우 연준이 침체를 피하기 위해 서두른다는 신호를 줄 수 있다”고 전했다.