중국 유통 공룡 알리바바가 전세계적으로 불고 있는 K뷰티 열풍에 올라타려는 움직임을 보이고 있다. 국내에 진출한 알리익스프레스가 뷰티 전문관을 오픈하면서 한국 업체들의 입점을 유치해 이들과 해외 공략까지 함께 하려는 것이다. K뷰티를 통해 자사 경쟁력을 강화하려는 목적이 깔린 것으로 분석된다.

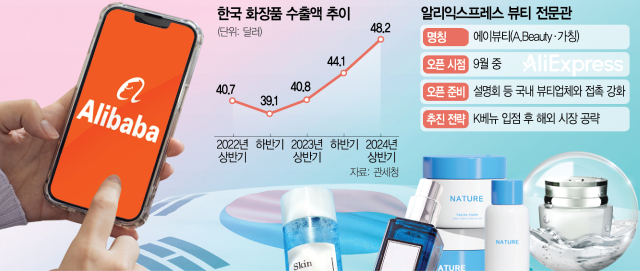

26일 유통업계에 따르면 알리익스프레스는 다음달 오픈을 목표로 한국 전용 상품관 K베뉴 내에 뷰티 전문관 개설 작업을 진행 중이다. 기존에 운영 중인 패션 전문관 ‘에이패션’(A.Fashion)에 이어 두 번째로 뷰티를 선택한 것이다. 뷰티 전문관의 명칭은 에이패션처럼 알리바바(Alibaba)와 알리익스프레스(Aliexpress)의 알파벳 첫 글자를 딴 ‘에이뷰티’(A.Beauty)나 ‘알리뷰티’ 등이 후보로 논의되고 있다.

알리익스프레스가 뷰티 전문관을 론칭하는 표면적인 이유는 K베뉴 확장이다. 연말까지 K베뉴 입점사의 수수료 면제 정책이 이어질 예정이라 업체들의 부담도 적다. 알리익스프레스는 국내 파트너사들을 끌어모으기 위해 뷰티 전문관 오픈을 앞두고 입점 설명회를 여는 등 뷰티업체들과 스킨십도 강화하고 있다.

하지만 뷰티 전문관 오픈의 진짜 목적은 알리익스프레스 차원을 넘어 모회사 알리바바가 그리는 큰 그림과 이어져 있다는 게 업계의 분석이다. 알리바바는 한국 뿐 아니라 전세계 유통 시장을 공략하면서 잘 팔리는 상품을 자사몰에 입점시키기 위해 사활을 걸고 있다. 이런 관점에서 글로벌 히트 상품으로 부상한 K뷰티는 매력적일 수밖에 없다. 한국의 화장품 제조업 경쟁력에 올라타려는 알리바바의 야심이 숨겨진 것이다.

알리바바의 행보는 미국 아마존을 참고한 것이기도 하다. K뷰티의 글로벌 경쟁력을 알아본 아마존은 국내 업체들과 접촉을 강화하면서 올해 6월에는 국내 화장품 제조자개발생산(ODM)업체인 한국콜마와 ‘아마존 K뷰티 콘퍼런스’를 개최했다. 이와 같은 스킨십은 실질적 성과로 이어졌고 아마존은 미국과 일본, 호주 등에서 한국 뷰티 상품을 팔아 수익을 올리고 있는 상황이다.

글로벌 유통 시장에서 아마존과 경쟁하는 알리바바도 글로벌 B2B 플랫폼인 알리바바닷컴에 한국 뷰티업체 입점을 적극 추진해왔다. 앤드류 정 알리바바닷컴 부대표는 지난달 국내에서 개최한 ‘한국 중소기업 글로벌 판매 지원’ 간담회에서 “자체 조사에서 K뷰티에 대한 해외 바이어들의 관심도가 빠르게 높아지고 있다”며 “한국 뷰티 기업들과 협업할 준비가 돼 있다”고 밝히기도 했다.

업계에서는 글로벌 K뷰티 열풍의 과실을 국내 유통업체들이 함께 누리지 못하고 알리바바나 아마존과 같은 글로벌 업체들이 독식할 가능성을 우려하고 있다. 업계의 한 관계자는 “뷰티 제품의 경우 아마존은 기본적으로 8~15%의 판매 수수료를 받는데 판매자가 포장과 배송, 재고 관리 등의 풀필먼트 서비스까지 이용할 경우 판매액의 20~30% 정도를 가져간다”며 “알리익스프레스가 입점사 유치를 위해 당분간은 수수료를 받지 않는다 하더라도 중장기적으로는 아마존에 버금가는 수준의 수수료와 물류 비용을 챙겨가지 않겠느냐”고 지적했다.

일각에서는 알리바바의 K뷰티 공략과 관련해 K뷰티의 이미지 퇴색과 K플랫폼의 인지도 추가 하락 등을 우려했다. 이은희 인하대 소비자학과 교수는 “최근 십수년간 한류 열풍과 탄탄한 제조 기술력을 기반으로 K뷰티의 위상이 커졌는데 아무래도 중국 플랫폼에서 판매될 경우 이미지가 퇴색될 가능성이 크다”며 “K플랫폼과 제조사는 자본력으로 인지도를 높이는 데는 한계가 있는 만큼 SNS 등을 통한 홍보 등에 힘을 써야 할 것”이라고 강조했다.