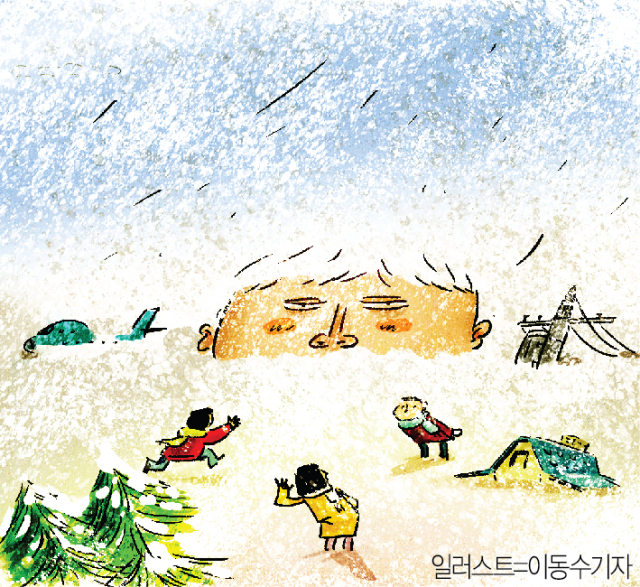

싸락눈으로 속삭여봐야 알아듣지도 못하니까

진눈깨비로 질척여봐야 고샅길도 못 막으니까

저렇게 주먹을 부르쥐고 온몸을 떨며 오는 거다.

국밥에 덤벼봐야 표도 안 나니까

하우스를 덮고, 양조장 트럭을 덮는 거다.

떼로 몰려와 그리운 이름 소리쳐 부르는 거다.

어른 아이 모다 눈길에 굴리고 자빠뜨리며

그리운 이의 발목을 잡는 거다.

전화를 끊고 정거장을 파묻는 거다.

다른 세상으론,

비행기 한 대 못 뜨게 하는 거다.

철길을 끊고 정거장을 파묻는 거다.

내가 당신을 잘못 봤수. 탄탄한 가슴도 야무진 주먹도 없지 않았수? 바람이 어깨 떠미는 대로 슬슬 밀려가지 않으셨수? 걸핏하면 눈물만 찔끔대던 뭉게구름 아니었수? 이렇게 박력 있을 줄 몰랐다우. 덮쳐도 나 같은 너럭바위나 덮치지 온 나라 길을 끊고 차를 미끄러트릴 건 뭐요. 전신주를 쓰러트리고 하우스에서 농부의 심장 같은 딸기를 꺼낼 건 뭐요. 혼수 이불도 우리 둘 덮으면 되지 천연기념물 산양까지 덮을 건 뭐요. 크나큰 사랑 알았으니 땅속 깊이 스몄다가 봄꽃 피우고 가시우. <시인 반칠환>