|

|

멕시코 경제가 미국과의 악연에 휘청거리고 있다. 고정환율제를 채택 중이던 지난 1982년 저유가와 미국의 기준금리 인상 여파로 국가부도 위기를 겪은 후 12년 뒤인 1994년 북미자유무역협정(NAFTA) 가입과 함께 자유환율변동제를 도입했지만 곧바로 누적된 대외무역 적자 속에 미국의 금리인상 변수까지 겹치면서 금융위기에 빠졌다. 그리고 약 11년 뒤인 지금도 미국 변수가 악재로 작용하면서 페소화 가치가 사상 최저 수준으로 추락했다.

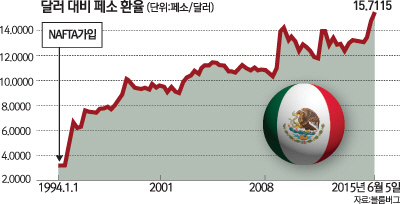

7일 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 페소화 가치는 5일 국제외환시장에서 달러당 15.7115페소까지 주저앉아 기존 최저치(3월15일 15.5833페소)를 갈아치웠다.

이번 페소화 평가절하는 최근 발표된 미국의 고용지표 호조(4월 일자리 약 28만개 증가)로 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 금리인상 가능성에 대한 기대감이 높아졌기 때문이라고 블룸버그는 분석했다. 즉 "연준이 2006년 이후 처음으로 대출금리를 인상할 수 있다는 전망이 외국인 투자가들에 대한 페소화의 매력도를 떨어뜨렸다"는 진단이다.

연준의 금리인상이 이르면 오는 9월 이후에나 이뤄질 공산이 높은 만큼 페소화 가치하락도 당분간 이어질 가능성이 있다. 미국의 금융시장정보업체 판테온매크로이코노믹스의 이언 셰퍼드슨 수석 이코노미스트는 앞서 지난달 블룸버그TV에 출연해 "미국의 소프트패치(일시적 경기부진) 탓에 페소가 평가절하되고 있다"며 "연준이 움직일 때까지 더 평가절하 압박을 받을 수 있다"고 내다봤다.

브라질과 함께 중남미 양대 경제대국인 멕시코의 통화가 연준의 '기침'에도 '태풍'을 맞는 신세로 전락한 것을 놓고 'NAFTA의 저주'라고 보는 시각이 적지 않다. 멕시코 대외 수출의 약 80%(2014년 수출액 기준)가 미국 수출을 통해 이뤄질 정도로 의존도가 높아졌기 때문이다. 이렇다 보니 미국 경기가 감기를 앓으면 멕시코는 몸살을 앓게 되는 상황에 처했다.

지속적인 통화가치 평가절하와 금리정책 종속화도 NAFTA의 저주로 통한다. 1993년 12월 말 달러당 3.1070페소였던 페소화 가치는 이듬해 NAFTA 발표 후 지속적으로 평가절하돼 현재는 15페소대까지 추락했다. 미국과 멕시코의 기준금리(대출금리) 격차 역시 2008년 멕시코 중앙은행이 새 기준금리를 도입한 후 최저치인 2.75%포인트로 줄었다. 미국과 금리격차가 벌어지면 해외 투자가들이 빠져나갈 수 있어 멕시코 중앙은행이 연준의 금리정책을 추종하다시피 한 결과다.

이런 와중에 연준이 기준금리를 올리게 되면 멕시코 중앙은행은 딜레마에 빠질 수밖에 없다는 분석이 나온다. 외국인 투자자금 이탈을 막으려면 연준을 따라 금리를 인상해야 하지만 부진한 자국 내 경제상황을 볼 때 저금리를 포기하기 어렵기 때문이다. 지난달 멕시코 중앙은행은 올해 자국의 경제성장률 전망치를 0.5%포인트 인하(2.5~3.5%→3.0~3.5%)했는데 여기에는 미국의 경기부진 영향이 있다고 해당 은행은 발표했다.

물론 멕시코 경제 성장에는 NAFTA가 큰 몫을 하기도 했다. 멕시코는 현재 일본·독일 등을 제치고 대미 자동차 수출 1위국 자리에 올랐을 정도로 성장했다. 또한 글로벌 금융위기 여파를 잘 견뎌내 무디스로부터 A3등급의 신용평가를 받을 정도로 경제 펀더멘털은 아직 건실하다.

그럼에도 불구하고 멕시코 입장에서 NAFTA가 성공한 협정이었는지에 대해서는 여전히 찬반이 분분하다. 지난달 6일 블룸버그TV는 'NAFTA 그 이후: 멕시코 페소 대폭락'이라는 제목으로 패널들의 분석을 소개했는데 한 전문가는 "(멕시코 정도의) 주요 국가 통화가 20년가량이나 통화 평가절하를 겪었는데 (경제) 교과서를 보면 그런 경우가 있을 수 없다"며 NAFTA 효과에 회의적인 평가를 내렸다.