|

|

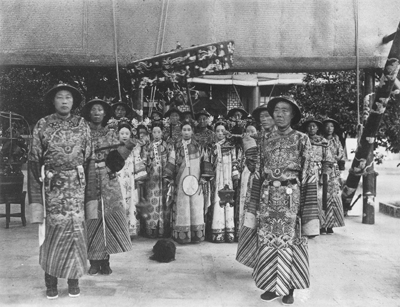

'자금성, 최후의 환관들'은 청왕조 말기 환관들이 직접 말하는 자금성 내 황제와 황후, 그리고 환관들의 내밀한 이야기다. 주요 작자인 신슈밍은 1900년 자금성에 환관으로 들어가 1924년까지 25년간 환관으로 지냈다. 이 시기는 청조말과 중화민국 초기에 이른다.

역사적으로 보면 1910년 신해혁명이 일어나고 공화제가 수립됐지만 공화파와 청황실과의 협약에 따라 마지막 황제 선통제(아이신줴뤄 푸이)는 1924년까지 자금성에 그대로 머물렀다. 선통제는 결국 군벌에 의해 자금성에서 쫓겨났는데 이때 신슈밍도 같이 성을 나왔다. 그는 그때의 경험과 주위에서 들은 이야기로 회고록을 만들었다. 쭤위안보는 신슈밍의 저술을 기초로, 그리고 얼마간은 다른 환관들의 회고를 묶어 이 책을 구성했다.

환관의 실체는 뭘까. 거세한다는 것은 어떤 의미일까. 일반인들이 궁금증을 불러일으키는 존재다. '자금성, 최후의 환관들'은 환관들 자신이 이에 대해 친절히, 때로는 잔인하게 까발리고 있다.

이 책은 또한 청말ㆍ민국초 청황실이 어떤 존재였던가도 직접적인 관찰자 입장에서 서술하고 있다. 여기에는 서태후를 비롯해, 광서제ㆍ선통제 등 황제와 원세개ㆍ풍옥상 등 군벌, 그리소 손문 등의 혁명파까지 다양한 사람들이 존재한다.

대략 이런 내용이다. 서태후의 아들인 황제 동치제는 천연두로 요절한 것으로 알려졌지만 사실은 화류병에 걸려서 죽은 것이다. 서태후는 늙어서도 머리가 검었던 것으로 현재 남아있는 사진이 말하고 있지만 실제로는 가발이었다.

이와 함께 청대에 걸쳐 환관 제도의 모든 것을 체계적으로 정리한 것도 관심을 가질 만하다. 환관 제도의 유래, 조직의 체계와 직무, 녹봉, 품성까지 일일이 열거한다. 그리고 저자의 경험을 통한 환관이 되는 사례와 계기, 그리고 자금성을 나와서 말년의 삶까지 흥미진진한 읽을거리를 제공한다.

다만 주의할 것이 있다. 이 책은 환관 자신이 말하는 내용이라는 점에서 환관제도에 대해 비판을 하지만 시대의 희생양이라는 의미가 강하다. 환관이 국가와 사회에 어떤 악영향을 끼쳤는지는 듬성듬성 넘어간다.

중국사에서 '환관'이라는 개념이 처음 나타난 시기는 은나라 때인 기원전 14세기부터다. 환관은 존재자체가 왕ㆍ황제와 긴밀히 연결돼 있는데 황제의 권력이 강하면 그에 따라 환관도 득세를 했다. 진시황의 사망 이후 권력을 농단했던 조고가 대표적인 인물이다. 황제제도 아래서 권력이 집중된 황제에게는 수족같이 부릴 개인적인 '노예'가 필요했다. 이것이 환관이다. 집중된 권력을 황제가 제대로 사용 못할 때는 손발이나 다름없던 환관들이 권력자가 되곤 했다.

역대왕조 말기에는 늘 환관 때문에 망했다는 이야기가 나오는 이유다. 그리고 청조, 즉 봉건왕조의 멸망과 공화제의 수립과 함께 역사무대에서 공식적으로 사라진다.

중국식 환관제도가 우리나라에 도입된 것은 고려중기 이후다. 조선조에는 광범위하게 사용됐고 '내시'라는 통칭으로 불렸다. 하지만 왕의 권력집중도가 중국에 비해 약했던 조선에서 내시들의 힘은 그렇게 크지 않았고 왕조의 운명을 좌우하지는 못했다.

참고로 1934년 영국인 레지널드 존스턴에 의해 쓰여져 국내에 '자금성의 황혼'이라는 제목으로 번역된 책과 함께 읽으면 중국의 환관제도에 대해 이해하는 데 도움이 된다. 선통제의 사부였던 이 서양인 저자는 환관에 대해 비판적으로, 이 때문에 청왕조가 멸망했다는 입장을 취하고 있다. 1만9,000원