|

|

|

|

'빨간 얼굴'들이 손님을 맞았다. 얼굴색이라면 살구색이나 연분홍이 보통이지만 그는 굳이 빨간색으로 얼굴을 그린다. 그래서 강렬하고, 한번 보면 쉽게 잊히지 않는다. 그 붉은 얼굴은 분노와 울분, 혹은 억울함이나 답답함 등의 감정을 느끼게 한다. 그는 왜 빨간색으로 얼굴을 그리는 걸까?

"전시장에서 종종 그런 질문을 받는 것을 보면 아무래도 아직 현대미술의 기본이 대중에게 많이 퍼져 있지 않기 때문인 것 같아요. 산업혁명 이후 문화가 바뀌고 생각과 표현이 다양해지면서 개인주의와 민주주의가 더욱 확산됐습니다. 이는 각자의 주관이나 그것으로 소통하는 현대의 특징이 존중 받게 됐음을 뜻하죠. 미술도 그 같은 '주관'의 표현인데 개인의 표현과 생각이 각자 다를 수 있다는 점에 아직은 익숙하지 않은가 봅니다. 미술가란 보통사람들보다 더 전문적으로 자신의 생각을 파고들어가 대중과 소통하려는 직업인데 말이죠."

거들자면 작가 서용선은 빨간 얼굴의 사람들을 설명하기에 앞서 '표현주의'를 이야기했다. 르네상스 이래로 유럽 미술의 전통은 자연을 재현하는 것이 주목적이었지만 20세기에 이르러 예술의 진정한 목적은 감정과 감각의 표현이라고 주장하는 '표현주의' 운동이 독일을 중심으로 시작됐다. 비현실적일 정도로 상징적인 색채로 감정을 표현한 반 고흐의 그림이나, 녹색으로 얼굴을 묘사하기도 했던 마티스의 그림 등에서 표현주의를 경험할 수 있다. 서용선은 한국 현대미술계에서 몇 안 되는 표현주의적 경향의 작가로 꼽힌다.

"스스로 시민혁명을 일으킨 서구와 달리 우리는 왕조에서 식민주의를 거쳐 외국 군부에 의해 주권을 찾은 역사적 배경을 갖고 있죠. 그러다 보니 1960~1970년대가 돼서야 비로소 자의식과 민주의식이 퍼졌다고 볼 수 있습니다. 아직도 개인의 주관적인 표현을 인정하지 못하는 분위기가 있고요. 그러다 보니 '빨간 얼굴'을 볼 기회가 없었던 거죠. 그림과 현실이 다를 수 있고, 그림을 통해 현실을 은유적·상징적으로 표현할 수 있다는 것. 그게 현대미술입니다."

그림은 구태여 현실에 충실할 필요가 없다. 그림마저 현실 그대로라면 재미없을지도 모를 일이다. 도시 생활에 열 받고 달아오른 현대인이라면 얼굴이 붉은 게 더 현실적일 수도 있지 않은가?

"한국 사회는 조선조 500년간 유교적 풍습의 영향을 많이 받았고 그중에서도 색에 대한 선호와 습관에 대한 영향력은 아주 컸습니다. 왕실 의복과 그림, 궁궐건축에서는 원색이 많이 쓰였고 불교미술에서도 원색이 주로 사용됐습니다만 유교를 이념으로 한 조선의 주류계층인 선비는 색을 쓰는 일이 거의 없었습니다. '주자가례'에 입각해 잔치가 아니면 색을 쓸 수 없게 했고 색을 잘못 사용하기라도 하면 욕을 먹었죠. 사회적 관습이자 자유에 대한 억압이었습니다."

조선조를 지나 빠른 근대화의 전개 속에서도 우리는 쉽게 '색의 자유'를 쟁취하지 못했다. 게다가 1970년대에는 단색화를 비롯한 한국적 미니멀리즘이 확산됐고 단색적 미학에 대한 강조, 백의민족의 특성으로서 무채색에 대한 애착, 백자 예찬 등의 담론이 문화계를 장악했다. 화가 서용선은 이에 반발했던 모양이다.

"대학 졸업 후 1980년대를 기점으로 붉은색을 많이 쓰기 시작했습니다. 붉은색은 그 어떤 것보다 자극적이고 눈을 놀라게 해 시선을 붙잡고, 또한 저항적입니다. 여기다 내 개인의 기질일 수 있는 '알 수 없는 분노'가 해소되는, 가슴이 서늘해지는 기분을 느끼기도 합니다. 한때는 공산주의에서 즐겨 쓰는 붉은색에 대해 자유민주주의 진영에서 조심스러운 입장을 갖기도 했지만 탈냉전과 더불어 컬러텔레비전의 보급으로 '색의 민주화'는 어느 정도 이뤄진 것 같습니다. 색에 대한 억압은 어느 정도 해소됐다고 봐요. 나의 붉은색 인물은 관념이나 제도·관습에 의한 억압에서 벗어나야 한다는 작가로서의 의식적 태도가 축적된 결과로 보시면 됩니다."

지난해 한국의 '단색화'가 세계적으로 주목을 받았고 그 열기가 당분간 지속될 것으로 보이는 요즘, 이와 대비되는 오방색 위주의 원색 화면으로 이뤄진 그의 그림은 충격에 가깝다. 단색화가 선비적이라면 서용선의 그림은 '굿판' 같다. 그래서 통쾌하고 신선하다.

인터뷰 직전 그가 한참 그리던 신작은 서울의 역삼역을 배경으로 한 도시 풍경이다. 붉은 얼굴의 사람이 지하철역 앞에 서 있는데, 그가 딛고 있는 회색빛 길바닥을 가르는 붉은 선에 또 한번 눈이 간다. 무생물인 도시에 마치 생명을 불어넣으려는 듯 혈관처럼 뻗은 그 붉은 선은 회색과 보색 대비를 이루며 눈부시도록 시각을 자극한다.

"오늘날의 대도시화 경향은 산업혁명 이후 채 200년이 안 된 일인데도 왠지 도시의 물질(건축물 등)로부터 압도당하고 침해 받는 느낌이 듭니다. 문명을 좇지만 뭔가 불안한 구석이 있고 잘못돼가고 있는 것은 아닌가 하는 의문과 회의도 듭니다. 그에 대한 저항이 회색과 붉은색의 공존으로 드러난 게 아닐까요? 빨간색을 쓴 걸 보면 물질과 인간이 공존하는 도시에서 아무래도 나는 인간에게 기울었나 봅니다. 위협 받는 도시민이지만 '우리는 살아남아야 한다'고 주장이라도 하듯 말이죠."

나는 누구인가, 우리는 누구인가를 끝없이 되씹어온 서용선은 한반도 태초의 마고(麻姑)신화부터 고구려벽화까지 짚어가며 '뿌리'를 탐색했고 노산군일기, 6·25 한국전쟁 같은 민족사의 비극을 찾아다녔다. 역사학자의 태도로 과거를 성찰한 동시에 대도시 풍경과 현대인을 꾸준히 그려오며 인류학적 관찰을 계속해왔다. 역사적 울분과 현대 도시의 긴장감을 과감하게 그려온 그에게 그림은 어떤 의미이며 관객에게 보여주려 한 것은 무엇일까?

"작품의 기능은 작가와 관객의 대화이고, 나아가 관객과 관객 간의 대화가 이뤄짐으로써 궁극의 완성에 이릅니다. 한편으로 그림은 현실에서 일어날 수 없어 해결되지 못하는 것을 그려 보입니다. 어찌할 바 모를 상황에서 그림을 그리면 그 당혹감이 사그라지는 체험을 하는데요. 관객에게 전하려는 예술적 카타르시스(정화)도 이와 비슷합니다. 얼굴에 붉은색을 써도 괜찮다는 제 신념처럼 이 현실과 사회에 대한 반응, '그래도 괜찮다'는 위안과 자극, 그런 태도로 생각하게끔 유도하는 것. 그게 화가라는 직업을 가진 제가 그림을 그리는 이유입니다."

화가 난 줄 알았다. 붉은 낯빛을 가진 그림 속 인물도, 덥수룩한 머리에 예리한 눈빛을 가진 작가도. 화난 듯했다.

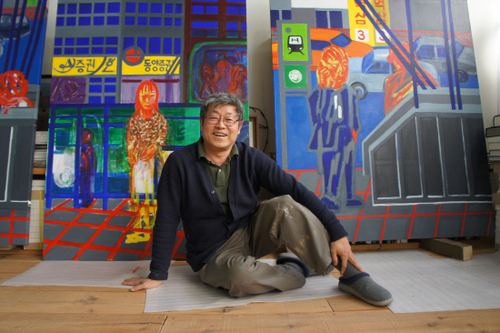

강렬한 색채와 형태로 과거의 역사와 오늘의 도시를 그리는 화가 서용선(64·사진)의 첫인상이다. 한민족의 기원이 된 신화 속 인물부터 비운의 어린 왕 단종과 그를 애도하는 백성의 얼굴도, 동학농민운동의 성난 민중과 대도시를 살아가는 바쁜 현대인도 분노한 듯 '붉은 얼굴'로 그림에 등장한다.

인문학적 성찰과 인류학적 관찰의 결과를 강렬한 화풍으로 표현해온 그는 "그림을 더 그리고 싶어서" 안정된 서울대 미대 교수 자리에서 제 발로 뛰쳐나왔다. 이후 지난 2009년 국립현대미술관 올해의 작가로 선정된 데 이어 지난해에는 제26회 이중섭 미술상 수상의 영예를 안았다. 올봄 대규모 미술관과 갤러리 개인전을 앞두고 작업에 한창인 그를 경기도 양평군 서종면에 둥지를 튼 작업실에서 만났다.

He is… △1951년 서울 △1971년 경복고 졸업 △1975~1979년 서울대 회화과 학사 △1980~1992년 서울대 회화과 석사 △1986~2007년 서울대 미술대학 서양화과 교수 △2001년 독일 함부르크 국제미술아카데미 초대교수 △2004년 일민미술관 개인전 △2009년 국립현대미술관 올해의 작가상 △2013년 고려대박물관 '기억·재현 서용선과 6·25' △2014년 제26회 이중섭 미술상 |

베를린·뉴욕 등 '도시 연작' 선봬… 도시와 인간의 관계 성찰 4월 금호미술관·학고재갤러리서 개인전 |

/양평=글·사진