|

|

# 오바마 미국 대통령은 취임 이후 수차례 한국교육을 거론했다. 미국교육의 경쟁력 강화를 위한 투자를 강조하면서다. 지난 2월 백악관에서 전국의 주지사들을 만난 자리에서도“한국 부모들은 자녀들이 수학, 과학, 외국어 등 가능한 한 모든 것을 다 잘하기를 원한다”면서 “다른 나라보다 교육을 더 잘시키는 나라가 미래에 우리를 이길 수 있다는 점을 알기 때문에 그들은 자녀들이 탁월하기를 원한다”고 말했다.

# 미국의 시사주간지 ‘뉴스위크’가 최근 게재한 국가 만족도 특집기사에서 한국은 교육부문에서 핀란드에 이어 2위에 올랐다. 뉴스위크는 “한국이 세계에서 가장 부유한 나라 중의 하나가 되는 과정에서 교육 투자가 큰 몫을 했다”면서 “한국 학생들은 대학을 마칠 가능성이 세계에서 가장 높은 편에 드는 나라이며 한국의 학부모들은 자녀의 입시 준비에 거액을 쓰는 관행으로 잘 알려져 있다”고 분석했다.

세계 최강대국인 미국 대통령이 수차례 예찬하고, 권위있는 시사주간지로부터 세계 2위로 평가받은 한국 교육. 이처럼 해외에서 주목하는 한국 교육이지만 정작 국내에서는‘교육망국’이라는 평가가 나올 정도로 비판을 받고 있다. 학부모들은 부실한 공교육에 실망하고, 높은 사교육비에 절망한다. 입시와 경쟁 위주의 교육에 질식해 해마다 수만명의 학생들이 한국을 떠난다. 왜 이런 부조화가 나타나는 것일까. 전문가들은 세계가 주목하는 것은 한국의 높은 교육열이지 교육력이 아니며 현재의 교육시스템으로는 지식 기반의 글로벌 경쟁에서 뒤처질 수 밖에 없다고 지적한다.

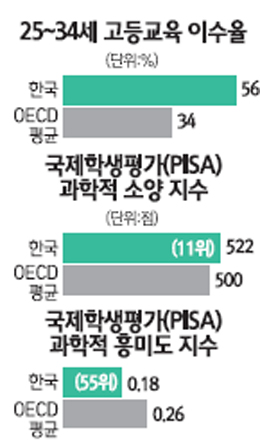

우리나라 학생들의 실력은 세계 최상위권이다. 경제협력개발기구(OECD)가 2006년 실시한 국제학생평가(PISA)에서 우리 학생들은 독해 1위, 수학 능력 3위, 과학적 능력은 11위를 차지했다. 하지만 과학에 대한 흥미도는 전체 조사대상국 57개국 중 55위로 거의 꼴찌 수준이다.

시험을 잘 보지만 흥미도가 낮은 것은 입시 위주의 교육 때문이다. 공부를 많이 하고 시험도 자주 봐서 점수는 잘 받지만 수학 공부는 지긋지긋하게 싫다는 것이다. 이는 이공계 기피현상으로도 이어질 수가 있다는 점에서 우려되는 대목이다.

특히 우리나라 학생들의 학습효율성이 크게 떨어진다. 핀란드는 평일 평균 전체 학습시간이 4시간 22분으로 우리나라의 8시간 55분보다 절반에 불과하지만 수학 점수는 우리보다 2점 높다. 우리나라 학생들의 높은 PISA 점수는 결국 공부하는 시간만 많이 투입해서 나온 결과라는 얘기다.

홍후조 고려대 교수는 “우리나라의 교육경쟁력이라는 것은 투입을 많이 해서 결과를 산출하는 요소 투입형”이라면서 “단순 반복하는 시험 위주의 교육을 하다보니 흥미도 떨어지고 자신감도 낮다”고 지적했다.

우리나라는 경제성장 과정에서 교육이 유일한 계층 상승의 이동통로가 됐고, 자녀 교육을 위해 투자를 아끼지 않았다. 이러한 높은 교육열이 넓은 인재풀을 만들었고, 이를 기반으로 경제발전을 이뤄냈다.

이러한 높은 교육열은 우리나라의 강점이지만 역설적으로 공교육의 부실을 낳는 원천이기도 하다. 입시 위주의 과열된 경쟁 교육 시스템 하에서 공교육 보다는 사교육에 의존하려는 경향이 강해질 수 밖에 없고, 이는 결국 초ㆍ중ㆍ고교 교육의 경쟁력 약화로 이어졌다.

우리나라의 경우 초등학교 단계에서 기초학습 미달자가 상당한데도 별 다른 평가나 보완 교육없이 상급학교로 진학하고 있고, 고등학교 진학율이나 대학 등 고등교육 이수율은 전세계에서 1~2위를 다툴 정도로 높다. 공교육에서 질 관리가 되지 않을 뿐더러 기초ㆍ기본교육도 충실하게 이뤄지지 않고 있는 것이다.

고등교육 이수율은 세계에서 가장 높지만 세계 200대 대학에 국내 대학은 4곳에 불과할 정도로 교육의 질적 수준은 떨어진다. 비영어권이라는 한계가 있지만 고등교육 경쟁력이 낮은 것은 국내 대학들이 그만큼 좁은 국내 시장에 안주하며 교육과정의 혁신과 글로벌화를 등한히했기 때문이라는 지적이다.

민경찬 연세대 교수는 “교수들이 논문 쓰는데 급급하고 학생 교육에는 뒷전인 대학과 대충 학점 받고 논문 한편 쓰면 졸업하는 대학원 시스템으로는 국가 경쟁력을 키우기 힘들다”면서 “대학이 국가 발전을 위해 어떤 역할을 해야 하는지에 대한 개념을 다시 정립하는 등 고등교육의 선진화를 서둘러야 한다”고 말했다.