홈

경제·금융

경제·금융일반

지방혁신도시·산업단지에 소규모 '원형지' 공급추진

입력2010.01.13 18:13:23

수정

2010.01.13 18:13:23

산업클러스터 규모 작아<br>대규모 원형지는 공급 불가능

지방 혁신도시와 산업단지에서 1만~2만㎡ 단위의 소규모 산업용지를 '원형지' 형태로 기업에 공급하는 방안이 추진된다.

이는 세종시와 달리 혁신도시나 산업단지의 경우 산업클러스터 부지 규모가 상대적으로 작아 실질적으로 대규모 원형지 공급이 불가능하기 때문으로 풀이된다.

13일 지식경제부와 국토해양부 등에 따르면 정부는 세종시에 도입하기로 한 원형지 공급을 지방 혁신도시와 산업단지 등으로 확대적용하기 위해 이 같은 방안을 검토하고 있다.

원형지 공급이란 공공기관이 간선도로ㆍ상하수도 등 기초 인프라만 조성한 후 개별 부지는 미개발 상태에서 공급하는 방식이다.

정부의 한 관계자는 "혁신도시와 산업단지는 세종시에 비해 상대적으로 산업클러스터 용지 규모가 작아 세종시처럼 50만㎡ 이상의 대규모 원형지 공급이 어렵다"며 "도시계획에 영향을 주지 않는 범위 내에서 1만~2만㎡ 규모의 소규모 부지도 원형지로 공급하는 방안을 고려하고 있다"고 말했다.

이 관계자는 "구체적인 원형지 공급 가능 물량과 최소 규모는 개별 혁신도시·산업단지의 개발현황 등을 검토한 후 결정할 것"이라고 말했다.

정부가 이처럼 소규모 부지의 원형지 공급을 추진하고 나선 것은 혁신도시와 산업단지에는 대규모 산업클러스터 조성이 현실적으로 어렵기 때문이다.

더욱이 대부분 혁신도시가 토지의 구체적 용도를 정한 실시계획을 마치고 공사 중이어서 계획 수정 자체가 쉽지 않다. 이와 함께 일부를 제외하면 산업클러스터 비중이 낮은 것도 소규모 원형지 공급 추진의 배경으로 보인다.

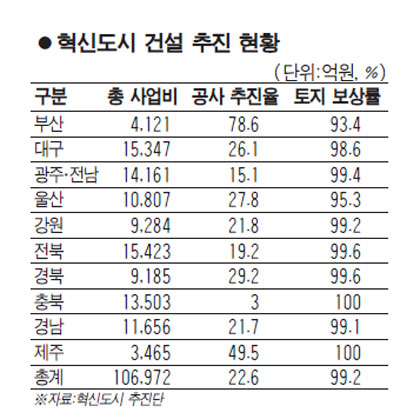

국토부에 따르면 전국 혁신도시의 평균 부지조성공사 진척률이 22.6%에 달하는데다 일부 공구는 이미 완공됐거나 준공이 임박한 상태다.

전남 나주시에 조성되고 있는 광주전남혁신도시의 경우 전체 720만㎡ 가운데 산업클러스터는 32만㎡에 불과할 정도로 규모도 작다.

국토부는 이와 함께 지방 산업단지의 경우 새로 원형지 공급제도를 도입하는 대신 기존 '대행개발' 방식을 활용할 방침이다.

대행개발이란 사업시행자 대신 산업단지 내 일정 부지에 대해 민간이 직접 기반시설을 설치한 후 공사비를 땅으로 받아 사용하는 개발방식이다.

입주기업이 땅을 직접 개발한다는 점은 같지만 일단 토지대금을 납부한 후 사용하는 원형지 개발과 달리 부지조성 공사 및 기반시설을 먼저 설치한 후 토지대금과 상계한다는 점이 다르다.

하지만 원형지 개발을 소규모 부지로 확대할 경우 도시 전체의 난개발 가능성이 높은데다 입주 대상 기업이 중소규모 기업이나 공장에 국한돼 별다른 유치 효과를 거두지 못할 것이라는 우려도 제기된다.

업계의 한 관계자는 "원형지 공급은 일정 규모 이상일 때 실익이 있는 제도"라며 "혁신도시나 산업단지의 경우 업종이 비슷한 여러 기업이 조합이나 컨소시엄을 구성해 공동 개발에 참여하는 방안을 도입하는 것도 방법"이라고 말했다.

한편 정부의 원형지 공급확대 방침에 따라 충북 혁신도시에서는 태양광 관련 기업에 원형지를 공급하는 방안이 검토되고 있다.

이와 관련, 한국토지주택공사(LH)는 부지조성공사 진척률이 낮은 5공구의 70만㎡(공원·도로 등 포함)를 원형지로 공급하는 방안을 강구하고 있는 것으로 알려졌다.

또 광주ㆍ전남 혁신도시에서는 골프장 부지를 산업클러스터 용지로 변경해 원형지로 공급하는 방안을 검토하고 있으며 전북 혁신도시에서는 농업진흥청 산하 연구기관이 시험용 모밭 용도로 사용하기로 한 673만㎡가 원형지 방식으로 공급될 것으로 보인다.

- 김정곤 기자

<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>