신재생에너지 전력 비중 OECD 꼴찌<br>원유 수입선 다변화대책도 '유명무실'

국제유가가 급등하면서 석유나 가스 등 전통적인 화석연료 외의 신재생에너지에 대한 관심이 높아지고 있다. 우리처럼 화석연료 의존도가 높은 경우에는 태양광이나 풍력 등 대체에너지 확대가 더욱 절실하다.

하지만 우리의 신재생에너지산업 현황을 보면 걸음마 수준을 벗어나지 못하고 있다.

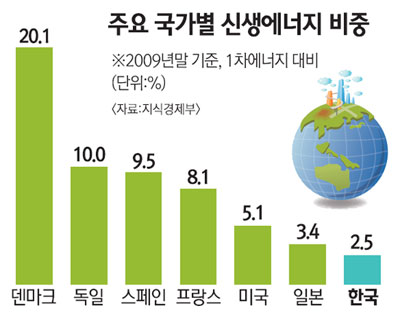

국내 1차 에너지 대비 신재생에너지의 비중은 2.5%에 달한다. 이는 독일(10.0%), 덴마크(20.1%), 프랑스(8.1%), 스페인(9.5%), 일본(3.4%), 미국(5.1%) 등의 선진국과 비교해 매우 낮은 수준이다.

특히 신재생에너지로 전력을 생산하는 현황을 보면 암울하다. 지난해 말 기준으로 전력 분야에서 신재생에너지가 차지한 비중은 1%에 불과했다.

이 비중은 지난 2005년부터 제자리걸음만 하고 있다. 국내 산업과 가정용 전력의 사용은 빠르게 늘고 있지만 신재생에너지가 이를 따라잡지 못하고 있기 때문이다.

현재 경제협력개발기구(OECD) 30개국의 신재생에너지 전력생산 비중은 평균 16%에 달하는데 우리나라의 신재생에너지 전력 비중은 꼴찌에서 벗어나지 못하고 있다.

지식경제부의 한 관계자는 "고유가의 대안으로 신재생에너지의 필요성은 날로 높아가지만 전력생산 분야에서는 미미하다"며 "국내 전체 전력생산량의 상승 추세를 감안하더라도 대체에너지의 활용은 너무 미약한 수준"이라고 말했다.

석유 등 주요 에너지원을 지나치게 중동에만 의존하고 있는 현상을 완화하기 위한 수입선 다변화 전략도 좀처럼 효과를 보지 못하고 있다. 수입선 다변화를 위해 정부가 원유 수송비의 차액을 보전해주는 제도도 유명무실해진 상황이다.

중동 외 지역에서 원유를 수입할 때 수송비 차액의 일정 부분을 지원해주는 제도가 있지만 이를 이용하는 업체는 전무하다. 현실적으로 국내 업체들이 중동 지역과 오랫동안 거래해왔고 대량 및 장기 거래에 대한 프리미엄 등이 존재하기 때문이다. 정부가 수송비를 지원해준다고 하더라도 기업 입장에서는 경제성을 따질 때 중동에서 수입하는 게 이득이 될 수밖에 없다는 계산이 깔려 있기 때문이다.

일부에서는 수입선 다변화를 위해 정부 차원에서 인센티브를 보다 적극적으로 제공하는 정책을 추진할 필요가 있다는 지적도 나오고 있다. 하지만 정부는 현재 82%에 달하는 중동에 대한 석유 의존도를 장기적으로 어느 정도 수치까지 낮추겠다는 기본적인 로드맵조차 내부적으로 설정해놓지 않아 문제의 심각성을 더해주고 있다.

국내 정유업체의 한 관계자는 "중동 측과 워낙 장기간 거래해온 까닭에 신뢰도도 무시할 수 없다"며 "장기적으로 국가 차원에서 보면 수입선 다변화가 필요하다는 데는 공감하지만 기업 측면에서는 섣불리 거래선을 바꿀 수 없는 현실적인 측면도 있다"고 말했다.