외환 자유화로 자본수지 흑자…경상적자 불구 환율흐름 왜곡

97년 11월22일, 물밀듯이 밀려드는 달러수요를 감당 못해 결국 IMF(국제통화기금)에 구제금융을 신청한다. 이로 인해 환율은 네 자릿수 시대를 연다. 전문가들은 97년 이전 상황을 현재 다시 반추해보면, 이미 환율 네 자릿수는 그 전에 나타났어야 했다고 지적한다.

누적된 경상수지 적자에도 불구, 자본시장 개방, 제2금융권의 달러 조달 급증에 따른 자본수지의 대규모 흑자가 결국 환율의 정상적이 흐름을 막았고 착시를 일으켰다는 것. 이에 따라 결국 IMF구제금융 신청이라는 파국으로 치달았다고 분석하고 있다.

경상수지 적자와 환율 절상이 결합하는 최악의 시나리오가 한국경제를 재앙으로 몰고 간 것이다. 내년에 바로 그 때와 비슷한 상황이 전개될 것이라는 심상치 않은 진단이 나오고 있는 상황에서 외환위기 전후의 실상이 다시 관심을 모으고 있는 것이다.

◇경상수지 적자 행진, 환율 상승 예고= 외환의 수요공급에 가장 기본적인 영향을 미치는 경상수지는 한 나라의 통화가치를 좌우한다. 수출에 의존하는 국내 경제는 더욱 그렇다.

97년 외환위기 발생 이전, 국내의 외환구조는 이미 수요우위의 현상이 나타나고 있다. 94년부터 경상수지는 적자의 행진을 이어갔다. 94년 40억 달러 적자에 이어 95년에는 86억 달러 적자로 그 폭이 배로 늘었다. 그러다 96년에는 무려 231억 달러의 적자를 기록하면서 달러의 수요우위 현상은 심화됐다. 다만 외환위기가 있던 97년에는 82억 달러 적자로 그 폭은 줄어든다. 주목할 것은 95~97년 수출보다는 수입이 더 증가, 상품수지 역시 3년 연속 적자를 기록했다는 점이다. 상품수지는 ▦95년 40억3,650만 달러 ▦96년 150억7,700만 달러 ▦97년 32억5,600만 달러의 적자를 보였다.

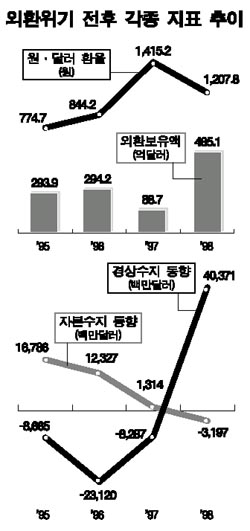

그러나 무슨 일인지 환율의 변동은 크지는 않았다. 상품수지가 마이너스 행진을 지속한다는 것은 가격에서의 수출경쟁력이 하락했다는 것을 의미하고, 이는 곧 환율평가절하로 이어져 균형점을 찾아야 함에도 불구, 큰 변화가 없었다. 원ㆍ달러 환율은 94년 788원70전, 95년 774원70전, 96년 844원20전의 흐름을 보이다가 97년 외환위기 이후이야 네 자릿수를 이어간다.

◇빚과 외환자유화로 눌렀지만…= 경상수지와 환율 변동의 불일치는 경제협력개발기구(OECD) 가입과 그전에 이뤄진 외환ㆍ자본거래 자유화로 설명된다. 96년 11월 OECD에 가입하기 전 외환 및 자본거래에 대한 자유화 계획을 수립, 단계별로 자유화를 확대해 나갔다. 특히 95년 장기자본의 유입 및 유출과 관련한 자유화 조치로 외국환은행이 아니더라도 신용도가 높은 국내 기업들은 국제금융시장에서 장기자본을 조달하고 운용할 수 있게 됐다.

종합금융사, 리스사 등 제2금융기관과 기업들이 국제금융시장에서 단기로 조달한 자금이 급증했고 자본시장 개방으로 외국자금의 국내 유입이 활발하게 이루어지면서 경상수지의 적자를 상쇄해 나갔다. 이로 인해 자본수지는 94년 102억9,500만 달러 던 것이 95년 167만8,500달러, 96년 233만2,700만 달러로 급증한다. 같은 기간 경상수지 적자의 폭을 훨씬 뛰어, 국제수지는 매년 흑자를 기록했다. 착시가 몇 년간 지속됐고 이에 따른 후유증은 컸다.

당시 종금사의 전체 부채 중 단기부채의 비중이 80%, 자산 중 장기부채의 비중이 70%에 달해 만기 불일치에 따른 유동성 위험은 심각했다. 작은 충격에도 지급불능 상태가 발생할 수 있던 상황이다. 기업의 경영환경도 최악이었다. 94년 이후 3년 연속 이어진 상품수지 적자에서 이미 예견된 모습이다. 급기야 97년 1월 한보철강을 시발로, 3월 삼미그룹, 4월 진로그룹, 5월 대농그룹, 7월 기아그룹 등 대형 재벌들과 많은 기업들의 부도가 잇따랐다. 경상수지보다는 자본수지에 의존, 환율을 지탱했던 한계가 드러날 수밖에 없는 사태가 벌어질 수밖에 없었고 결국 선진 채권금융기관들의 ‘탈(脫)한국’은 IMF에 국제구제금융을 신청하는 파국으로 치닫게 됐다.

금융당국 관계자는 “97년 이전의 환율은 자본수지에만 의존된 비정상적인 가격이었다”며 “경제 상황에 견주어 볼 때 이미 97년 이전 이미 네 자릿수에 진입했어야 기업이 경제활동, 정부의 경제 정책도 달라졌었을 것”이라고 말했다. 되짚어 보면 마치 일련의 과정이 홀린 듯 진행됐었다는 게 그의 평가다.