■ 이라크, SK에 원유수출 중단 <br>中·印등에 20~30년 뒤진 행보… '우선권' 내줘

‘글로벌 자원외교 능력’을 갖춘 한승수 유엔 기후변화 특사가 차기 정부의 초대 총리로 지명되면서 한층 업그레이드된 자원외교에 대한 기대감이 높아지고 있다.

특히 지난해 말 국민연금을 중심으로 석유공사ㆍ가스공사ㆍ광업진흥공사 등이 최소 20조원, 많게는 50조원 이상 규모의 투자금을 조성해 본격적으로 해외자원개발에 나서기로 한 만큼 정부 차원의 자원외교 중요성은 더 커졌다. 정부의 효율적인 자원외교와 민간의 자본이 결합될 경우 중국ㆍ인도에 못지않은 해외자원개발 부국이 될 수 있기 때문이다.

하지만 이라크의 SK 원유 수출중단 사태에서 나타나듯 현재의 우리나라는 여전히 자원외교에서는 변방에 머물고 있다. 비록 참여정부 이후 해외자원개발이 본격화됐지만 경쟁국에 비해 20~30년 뒤처진 행보로 인해 개발우선권은 대부분 내준 상태다.

정부의 한 관계자는 “해외자원을 개발한다는 것은 정부의 자원외교, 민간 또는 정부의 자본, 그리고 기술력의 유기적 결합이 중요하다”며 “여기에다 개발에 따른 리스크도 떠안을 정도의 사회적 분위기가 조성돼야 하는데 과연 우리나라 현실이 그런가는 되돌아볼 필요가 있다”고 말했다.

◇자주개발률 3.5%와 목표치 28%의 간극=지난 2006년 기준 우리나라의 석유ㆍ가스 자주개발률은 3.5%에 머물고 있다. 정부는 오는 2016년까지 모두 20조원 이상을 투입해 에너지 자립도를 28%까지 끌어올린다는 방침이다. 앞으로 8년간 3.5%를 28%로 올리기 위해서는 매년 1억~1억5,000만배럴 규모의 유전을 한 개씩 인수해야만 달성할 수 있다. 또 이 같은 유전을 인수하는 데 25억~35억달러의 자금을 투입해야 한다. 그러나 현실은 그리 녹록지 않다. 지난해 이후 1억배럴 이상의 생산유전을 매입한 사례는 없다. 또 3조원 안팎의 돈을 생산유전, 심지어 탐사유전 개발에 투자한 사례도 없다. 자칫 원대한 계획에 그칠 수도 있는 것이다. 여기에다 국제유가가 배럴당 100달러에 육박하면서 탐사ㆍ개발ㆍ생산유전의 가격도 2~3배 급등했다. 유전을 인수하는 데 드는 비용 역시 그만큼 높아진 것이다.

민간업체의 한 관계자는 “물론 아직도 찾아보면 개발이 덜 된 유전은 많이 있다”며 “그러나 10년, 20년 늦으면서 리스크가 작은 알짜배기 유전은 이미 선점됐다고 보는 게 맞다”고 말했다.

◇20년간 원유개발 투자금, 80억달러=‘자원빈국’의 암울한 현실은 귀가 따갑게 들었지만 실제 자원개발을 위한 실천은 빈약했던 것도 사실이다.

1981년 코데코에너지가 인도네시아 서마두라 유전에 진출한 게 우리나라 유전개발의 효시다. 이후 20년간 큰 진척을 보지 못하다 해외자원개발 진출이 본격화된 것은 2000년대 들어서이다. 다른 선진국들에 비하면 10∼20년 늦은 것. 때문에 선진국에 비해 투자규모, 개발 전문인력 등 여러모로 부족하다.

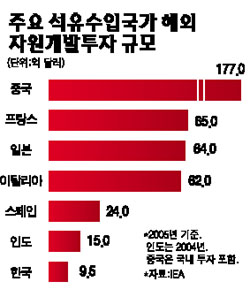

실제로 국제에너지기구(IEA)에 따르면 2005년 기준으로 우리나라의 해외자원개발 투자액은 9억5,000만달러(정부 집계는 10억달러 초과)다. 이는 중국의 177억달러(국내 포함)나 일본(64억달러), 프랑스(65억달러), 이탈리아(62억달러) 등과 견줘보면 현저하게 차이가 난다. 더구나 2006년까지 20년 넘게 우리나라가 석유와 천연가스 개발을 위해 해외에 투자한 돈은 80억6,000만달러에 그쳤다. 자주개발률 3.5%에는 이 같은 현실이 반영된 것이다.

전문인력 역시 턱없이 부족하다. 에너지경제연구원에 따르면 세계 메이저급 석유회사의 석유개발 기술인력은 1만명이 넘는다. 그러나 우리나라는 250명 수준이다. 이는 세계 40위권인 미국 아나다르코(3,800명)나 일본(3500명)의 10분의1에도 못 미친다.

이어지지 못하고 단절된 에너지외교도 한계로 작용하고 있다. 1997년 외환위기 등으로 인해 한창 진행되던 해외자원개발이 멈춘 것은 우리나라에는 치명적이었다. 그나마 참여정부 이후 산업자원부 장관, 산업자원부 제2차관이 전세계를 누비면서 활발한 에너지자원외교를 펼치고 있지만 장기간의 시간을 소요하는 자원외교의 특성상 구체적인 실적으로까지는 이어지지 않고 있다.

민간 정유회사의 한 관계자는 “해외자원개발에 있어 정부의 외교가 결정적인 역할을 하는 경우가 많다”며 “새 정부가 단절되지 않고 자원외교에 더 박차를 가한다는 점에서 긍정적”이라고 말했다.