2부. 고성장 신화 이끈 '5대 정신' ② 기업가 정신…영혼으로 일하다<br>故 이병철·정주영회장 등 특유의 신념·통찰력으로<br>70년대 변화의 시대 주도 '한국 기업가 정신의 표상'

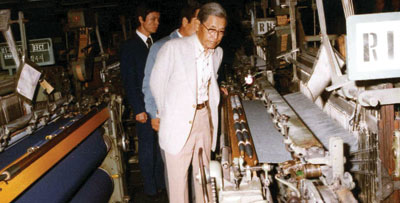

| | 고(故) 이병철 삼성그룹 회장이 삼성전자공업 생산라인을 살펴보고 있다. 이 회장은 지난 1970년대 '기술을 지배하는 자가 세계를 지배한다'는 신념으로 주변의 반대를 물리치고 전자산업에 본격 진출해 글로벌 기업인 삼성전자의 기반을 닦았다. /사진제공=삼성전자 |

|

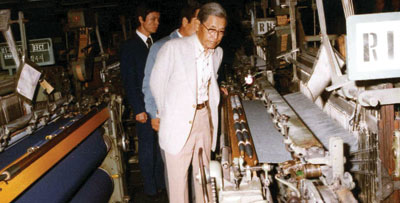

| | 고(故) 정주영(왼쪽) 현대그룹 회장이 작업복 차림으로 사우디아라비아 주베일 산업항 공사현장을 둘러보고 있다. 정 회장은 지난 1970년대 전세계를 강타한 '오일쇼크' 때 중동 건설시장에 진출해 '중동진출 붐'을 일으키며 위기극복의 첨병 역할을 했다. /사진제공=현대중공업 |

|

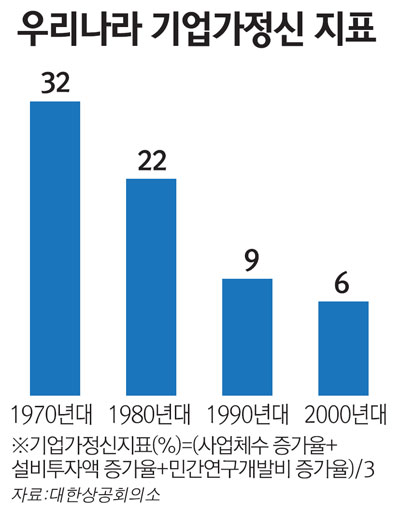

1970년대는 대한민국 건국 이후 기업가 정신이 가장 빛을 발했던 '기업가 정신의 르네상스 시대'였다. 고 이병철 삼성그룹 회장, 정 회장, 구자경 LG그룹 명예회장, 박태준 포스코 명예회장, 고(故) 최종현 SK그룹 회장, 김우중 전 대우그룹 회장 등은 그야말로 혼(魂)을 담은 경영을 통해 한국경제의 '전설'을 만들었다. 무모할 정도의 위험을 온 몸으로 떠안으면서도 창조적 파괴에 나선 이들은 한국형 기업가 정신의 표상이기도 했다. 현재 한국경제 성장의 역사는 죽음마저 두려워하지 않았던 기업인들의 삶과 궤적을 같이하고 있다.

◇영웅이 신화를 만들다=정 회장은 1970년대 초반 주변의 만류를 뿌리치고 조선산업 진출을 선언했다. 그는 허허벌판인 울산 백사장 사진 한 장과 거북선이 새겨진 500원짜리 지폐 한 장으로 영국의 바클레이스은행에서 조선소 건립자금에 대한 차관을 약속 받았다. 또 그리스 리바노스사로부터 조선소도 없는 상태에서 26만톤급 초대형 원유운반선 2척을 14억원에 수주했다. 그의 도전정신이 없었다면 불가능했던 일로 한국경제 성장의 대표적인 '신화' 가운데 하나다.

이 회장은 1970년대 초 전자산업에 진출했다. 당시 기존 업체들은 물론 국회의원들까지 나서 삼성의 전자사업 진출저지운동을 벌였다. "삼성이 전자산업에 진출하면 대한민국 경제가 망한다"는 얘기까지 나돌았다. 하지만 이 회장은 1969년 삼성전자공업을 설립하고 본격적으로 전자산업에 진출했다. 삼성전자공업은 창립 9년 만인 1978년 흑백TV 수상기를 200만대 생산해 세계 최고 기록을 세웠다.

이 회장은 또 1977년 한국반도체를 인수하며 삼성의 미래기반을 구축했다. 주변의 반대에도 불구하고 이 회장은 '기술을 지배하는 자가 세계를 지배한다'는 신념을 갖고 전자산업과 반도체 부문 진출을 밀어붙였다. 만약 그의 도전이 없었다면 현재 글로벌 무대에서 TV와 반도체시장을 주름잡고 있는 삼성전자는 존재하지 않을 것이다.

박 회장은 1970년대 초 포항제철소 건설이라는 대역사를 일궈냈다. 박 회장이 제철소 건설을 추진하던 당시 세계은행은 "한국의 제철공장은 엄청난 외환비용에 비춰 경제성이 의심되므로 건설을 연기해야 한다"고 지적했다. 능력도 없는 한국이 제철소를 만드는 것은 불가능하다며 조롱한 것이다. 하지만 박 회장은 '산업의 쌀'인 철강산업 발전 없이는 국가발전도 없다는 '제철보국(製鐵報國)'의 정신으로 일관제철소 건설에 매달렸다. 박 회장은 대일청구권 자금 중 일부를 사용하자고 제안해 자금을 마련했다. 박 회장은 이후 건설과정에서 '조상의 핏값이 들어간 제철소 건설에 실패하면 오른쪽에 있는 영일만에 모두 빠져 죽자'는 '우향우 정신'을 강조하며 임직원들을 독려했다. 1973년 6월9일 마침내 역사적인 철 출선식 때 뿜어져 나온 쇳물에는 박 회장과 포철인들의 땀과 피가 그대로 녹아 있었다.

◇경영 마에스트로들의 마법이 시작되다=1970년대 구자경 LG그룹 명예회장, 김우중 전 대우그룹 회장 등은 놀라운 경영능력으로 그룹의 성장기반을 구축했다. 미래를 내다보는 뛰어난 통찰력과 불굴의 도전정신으로 이뤄낸 성과라는 게 전문가들의 공통된 평가다.

구 회장은 1970년 1월9일 구인회 창업회장에 이어 LG그룹 회장에 취임했다. 구 회장은 취임 직후 화학산업과 전자산업을 쌍두마차로 유통ㆍ증권ㆍ보험 등 금융ㆍ서비스 산업으로 사업영역을 확대하며 LG그룹의 새로운 변화와 도약의 전기를 마련했다. 구 회장은 또 이 시기에 연구개발(R&D)과 과감한 투자로 현재 LG의 기틀을 마련했다. 금성사중앙연구소와 럭키중앙연구소 등이 모두 1970년대에 설립됐다.

김 회장은 1978년 대우실업을 창업해 4년 만에 종합상사 업계 1위로 끌어올렸다. 대우실업은 1982년 수출의 날 6억불 탑을 받으며 국내 13개 종합상사 중 선두에 올랐다. 1978년 대우의 총 수출 대상국가는 106개국이었으며 상품은 1,437종에 달했다. 또 전세계 31개국 37개소의 해외지사에 160여명의 인력을 파견했다. 김 회장은 1978년에만도 총 48개국에서 94일간이나 체류하며 공격적인 시장개척에 나섰다. 또 1970년대에 고려피혁ㆍ동국정밀ㆍ동양증권ㆍ새한자동차ㆍ옥포조선소 등을 잇달아 인수하며 그룹의 체질을 중화학 중심으로 변화시켰다.

◇위기를 이겨낸 불굴의 도전정신=1970년대에는 현재의 글로벌 금융위기보다 더욱 강력한 '경제위기 쓰나미'가 전세계를 휩쓸었다. 1973년과 1978년 두 번에 걸쳐 발생한 '오일쇼크'가 그것. 경공업 중심의 취약한 경제구조에서 중화학산업을 육성하려던 한국경제에도 급브레이크가 걸렸다. 석유를 전부 수입에 의존했던 한국은 엄청난 인플레이션 압박과 수출급감으로 그야말로 붕괴 직전에 내몰렸다. 1차 오일쇼크 때는 1년 전인 1972년 9억달러였던 무역적자가 1974년 24억달러로 세 배 가까이 급증했을 정도다.

위기의 늪에 빠진 '한국경제 호'에 최종현 SK그룹 회장이 해결사로 나섰다. 최 회장이 이란의 석유수출 금지로 촉발된 2차 오일쇼크 때 사우디아라비아와 하루 5만배럴의 원유를 수입하는 계약을 체결한 것. 사우디 정부가 최 회장을 믿고 벨기에로 향할 예정이었던 물량을 한국으로 돌린 것이다. 당시 하루 5만배럴이면 국내 수급안정이 가능할 정도의 물량이었다. 최 회장은 1차 오일쇼크가 왔던 1973년에 '섬유에서 석유까지 수직 계열화'라는 사업 모델을 개발하고 꾸준히 석유사업을 추진했지만 1차 오일쇼크로 사업화에는 실패했다. 하지만 꿈을 접지 않고 중동지역 관계자들과 꾸준히 관계를 맺어온 덕에 1978년 2차 오일쇼크를 극복하는 데 큰 공헌을 할 수 있었다.

위기를 기회로 반전시키는 데도 기업인들이 앞장섰다. '오일머니'를 벌어들인 중동시장에 진출한 것이 대표적인 사례다. 선봉에는 정 회장이 섰다. 형제들을 비롯해 주변의 모든 사람이 만류했다. 하지만 그는 "돈을 벌려면 돈이 있는 곳으로 가야 한다"며 뜻을 굽히지 않았다. 정 회장의 노력으로 현대그룹은 당시 세계 최대 규모 공사로 꼽히던 사우디 주베일항만 공사를 9억달러에 수주했다. 정 회장이 물꼬를 트자 국내 기업인들의 '중동 러시 붐'이 일었다. 1970년대 말에 일어난 중동 붐은 오일쇼크 위기극복의 견인차 역할은 물론 1980년대 한국경제를 한 단계 업그레이드하는 주춧돌이 됐다.

한국경제 1970년대 체질개선으로 '질적 도약'

제철·조선등 6개 중화학산업 집중 육성

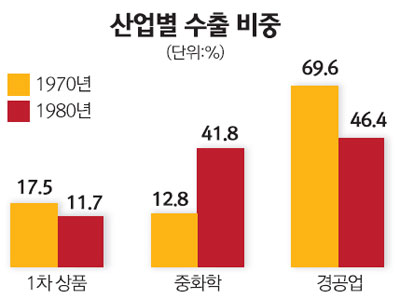

지난 1970년대 한국경제는 체질개선으로 질적 도약을 이뤄냈다. 1972년 유신체제를 통해 장기 집권체제를 갖춘 박정희 정권은 강력한 국정지배력을 바탕으로 산업구조의 무게추를 경공업에서 중화학 산업으로 옮겼다.

1973년 박 대통령은 기자회견에서 중화학 산업 육성정책을 밝혔다. 제철ㆍ조선ㆍ금속ㆍ석유화학ㆍ비철금속ㆍ정유 등 6개 업종을 집중 육성해 수출 비중을 높이겠다는 것이 골자다.

정부는 민간기업의 중화학 산업 참여를 적극 유도하고 세제혜택, 금융지원, 외자 및 기술도입 촉진 등을 통해 지원에 나섰다. 또 1975년에는 종합무역상사 설립규정을 만들어 일정한 조건을 갖춘 종합상사에는 수출지원 자금을 주고 세금ㆍ외환관리 등의 혜택을 부여했다. 중화학 산업 육성을 통해 수출을 늘려 국부를 쌓겠다는 전략을 펼친 것이다.

그 결과 1970년대 국내 산업에서 중화학 산업이 차지하는 비중이 크게 늘었다. 1966년 국내 산업구조의 34.1%를 차지했던 중화학 공업은 1975년 45.9%를 기록했다. 1979년에는 52.1%로 마침내 경공업을 앞질렀고 수출에서 중화학 공업 제품이 차지하는 비중도 1960년대 10% 미만에서 38.4%까지 증가했다.

정부의 경제지원정책이 몇몇 기업에 집중되자 대규모 자본을 축적한 대기업이 등장하기 시작했다. 당시 정부 정책에 부응한 현대ㆍ삼성ㆍ럭키금성(현 LG)ㆍ대우ㆍ선경(현 SK) 등 상위 6대 기업은 조선ㆍ자동차ㆍ반도체시장 등에 진출하며 사세를 크게 확장했다. 6개 기업의 매출액은 1973년 4,000억여원에서 1980년 14조7,000억여원으로 급증했고 계열사 숫자도 116개에서 308개로 크게 늘어났다.

|