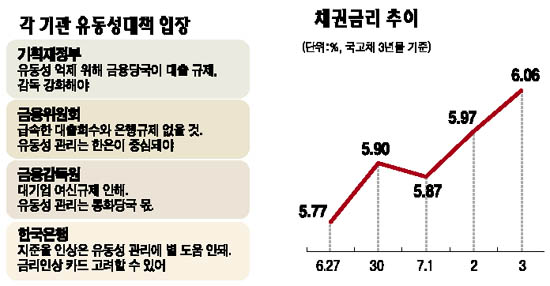

구체안 안 내놓고 책임 떠넘기기 급급<br>물가불안 지속땐 금리인상 카드 꺼낼듯<br>3년만기 국고채 금리 올해 첫 6%대로

정부의 유동성 억제 대책이 관련 부처 간 폭탄 돌리기 양상으로 번지고 있다.

정부가 지난 2일 ‘하반기 경제운용방향’에서 물가안정을 위한 최우선 대책으로 유동성 관리 강화 방침을 천명했으나 정작 뾰족한 대책은 없으면서 기획재정부-금융위원회-한국은행 간에 상대방 책임전가에만 급급하기 때문이다. 이 때문에 결국 과잉유동성이라는 폭탄 돌리기는 금리인상 카드로 귀결될 것이라는 분석이 나오고 있다. 이런 와중에 시장심리는 바닥으로 곤두박질치면서 3일 3년 만기 국고채 금리는 올 들어 처음으로 6%대로 치솟았다. 악재로만 둘러싸여 있는 현 상황에서는 추가 상승할 가능성이 충분하다는 게 시장 관계자들의 대체적인 전망이다.

◇말뿐인 유동성 대책, 책임 떠넘기기 급급=강만수 기획재정부 장관은 2일 하반기 물가안정에 주력하겠다고 밝혔다. 이를 위해 최근 급팽창하면서 물가에 부담을 주고 있는 유동성을 확실하게 손보겠다고 강조했다.

하지만 그게 다였다. 구체적인 안도 내놓지 못했다. 단지 금융당국에 대출감독을 강화해주기를 주문하면서 발을 슬쩍 뺄 뿐이었다. 예전처럼 감독당국이 칼자루를 휘두르면 금융기관들이 바짝 엎드려서 유동성을 옥죌 수 있다는 과거 판단이 작용한 듯 보였다.

오판이었다. 당일 전광우 금융위원장은 “은행 규제나 대출회수에 나설 의사가 없다”고 선을 그었다. 강 장관의 요청을 외면한 것이다. 전 위원장은 그러면서 “유동성 관리는 정책적 틀을 지닌 한은이 중심이 돼야 한다”고 역시 한걸음 뒤로 물러났다. 김종창 금융감독원장도 이날 기자간담회를 갖고 “유동성 관리는 기본적으로 통화당국의 몫”이라며 “현재로서는 직접적인 대출규제나 감독 강화는 없을 것”이라고 전 위원장과 같은 목소리를 냈다. 금융당국의 한 관계자는 “시장주의에 어긋나고 가계부채도 염려되며, 특히 외국계 은행과의 형평성에도 맞지 않는다”고 말했다. 재정부 얘기에 수긍하기 어려우니 한은으로 총대를 넘긴 셈이다.

난감해 하기는 한은도 마찬가지다. 한은의 한 관계자는 “최근 과잉유동성 문제가 불거지니까 재정부는 금융위로, 금융위는 한은으로 폭탄을 넘기고 있는 꼴”이라며 “한은도 현재로서는 유동성을 줄여볼 수단이 마땅하지 않다”고 토로했다. 한은이 갖고 있는 무기로는 금리카드를 빼면 지급준비율 인상과 총액한도대출규제 강화 정도지만 2금융권과의 형평성, 효과 미비, 은행 수익성 악화 등을 근거로 꺼내들기가 쉽지 않다는 설명이다.

◇폭탄 돌리기, 그 끝은 금리인상(?)=이 같은 정부기관 간의 책임 떠넘기기 식이라면 과잉유동성이 해결되리라고 기대하기는 어려운 상황이다.

이 때문에 정부가 천명한 대로 과잉유동성을 확실하게 잠재우기 위해서는 전광우 위원장의 말대로 기관 간의 공조가 시급하다고 전문가들은 지적한다. 국책연구원의 한 관계자는 “유동성 대책이 물가안정을 위해 불거진 만큼 재정부는 뜨뜻미지근한 환율정책을 보다 하향안정화에 주력한다는 의지를 확실하게 보여줄 필요가 있고, 손에 피를 묻히기 꺼려 하는 금융위는 전 위원장의 시장주의에 다소 어긋나더라도 대기업의 과도한 M&A 자본 조달을 억제하고, 가계대출은 주택담보인정비율(LTV)과 총부채상환비율(DTI)의 강화를 고려해볼 만하다”고 강조했다. 그는 특히 “여러 수단으로도 유동성 관리가 안 된다면 금리인상도 당연히 검토해야 한다”고 덧붙였다.

한은 관계자는 “유동성 대책과 관련해 기관 간의 핑퐁 게임은 결국 한은이 책임지는 모양새로 끝날 공산이 높아 보인다”며 “소비자물가가 앞으로 수개월간 5% 중반대를 넘어서고 6%에 육박하는 가을 무렵 금리인상이 공론화될 가능성도 배제할 수 없다”고 말했다.

한편 이 같은 관계기관 간 유동성대책의 엇박자 속에 채권금리는 전일에 이어 또다시 연중 최고치 행진을 이어갔다. 이날 채권시장에서 3년 만기 국고채와 5년 만기 국고채 금리는 전일 대비 각각 0.09%포인트씩 급등한 연 6.06%, 6.16%를 기록했다. 국고채 3년물이 6%대에 진입하기는 지난해 12월12일(6.02%) 이후 처음이다. 김선태 신한은행 연구원은 “유가 급등에 따른 인플레이션 우려와 정부의 유동성 옥죄기 등 온통 악재가 만연한 탓에 시장심리가 위축될 대로 위축돼 있다”며 “한동안 채권금리 추가 상승은 충분하고 6% 중반대까지도 가능해 보인다”고 내다봤다.