저금리 폐혜 속출…인상속도 고심<br>완만 인상하면 부동산 버블·고유가 부작용<br>공격적 일땐 美가계부실·경기 경착륙 우려<br>전문가 "경제성장률등 감안땐 3.5%대 적정"

『 미 연방준비제도이사회(FRB)가 큰 고민에 빠졌다. 언제라고 쉬운 일이었을까 만 향후 통화 운영에 관해 최근 수년래 가장 힘든 결정 들 앞에 섰기 때문이다. 늘어가는 살림 빚에 달러는 출렁이는 데 부동산 시장은 터질 듯 하다. 유가까지 치솟고 있다. 지금 글로벌 경제 모든 난제 한 복판의 문제-바로 금리다. 지구촌 경제를 좌지우지할 금리 향배를 결정해야 할 FRB의 어깨가 한없이 무겁다.』

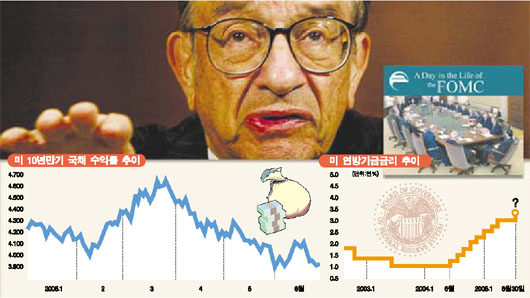

눈앞에 닥친 30일 미 연방공개시장위원회(FOMC). 단기 금리 0.25% 포인트 인상-대부분 이렇게 예상하는 이번 회의는 그럭저럭 넘어갈 만 하다. 그러나 다음부터가 문제다. ‘인상과 중단’ 양쪽 선택에 모두 다 절박한 이유가 있기 때문이다. 미국의 적정 금리에 대한 논란은 지금 지구촌 경제 최대 화두다.

신중한 인상→강력한 통화 축소→점진적 인상론으로 다시 갔다 최근엔 금리 인하설까지 그야말로 종잡기 어렵다. 차차기 FOMC까지 약 한달 반. 거품 붕괴론 등 심상찮은 부동산과 금융시장 동향을 주시하는 FRB에게 주어진 시간은 많지 않다. ▦금리가 문제다=‘비 이성적 과열’(irrational exuberance).

앨런 그린스펀 FRB의장이 지난 90년대 말 치솟는 주식시장을 향해 경고한 유명한 말이다. 그 말이 지금 정확히 꽂히는 곳은 부동산 시장. 뉴욕을 비롯 런던 파리 밴쿠버 시드니 상하이 가릴 것 없이 지구촌의 이른바 ‘종주도시’(primate cites)들을 중심으로 몰아치고 있는 부동산 광풍은 보기에도 위태위태하다.

거품 붕괴 시 대 재앙이 뒤따를 수 있는 이 현상은 특히 2000년 닷컴 붕괴로 경제에 미치는 충격을 줄이려고 FRB가 통화 팽창에 나선 게 큰 원인이다. 다른 나라 중앙은행들도 유사 조치를 취한 것이 지금 통화 조절의 길목에서 가장 큰 걸림돌이 되고 있다.

과잉 유동성은 국제금융 및 상품시장에도 태풍의 눈이다. 마땅한 투자처를 찾지 못한 돈이 대륙을 넘나들며 시장을 투기판화하고 있다. 국제통화 사이를 오가며 금융시장 질서를 어지럽히고 원자재, 특히 유가를 사상 최고치 까지 끌어올렸다. 이 같은 파행을 앞에서 끄는 헤지펀드들은 최근 수익률이 급락하며 글로벌 금융시장의 시한 폭탄처럼 도사리고 있다.

이 혼돈의 한가운데 있는 문제가 바로 저금리다. 부동산 버블 등 저금리의 폐혜가 본격화되며 시장을 다시 예측 불가의 상태로 만들고 있다.

▦적정 금리는?=미국의 적정 금리는 학자들 토론의 소재의 의미가 아니다. 당장 집값을 걱정하는 지구촌 수 많은 사람들의 현실의 문제다. 먼저 스웨덴 경제학자 빅셀의 통화 모델에 따르면 정책 금리가 자연 이자율(natural rate)보다 높으면 통화는 긴축적이고 성장 잠재율보다 낮으면 팽창적이다. 이를 적용하면 현재 3%인 미 금리는 FRB로 하여금 팽창적 정책 금리를 경기를 자극도 억제도 하지 않는 중립적 수준으로 조정할 여지를 주고 있다. .

적정 금리를 추정하는 가장 대표적 이론은 경제 성장과 인플레 목표를 동시에 감안한 ‘테일러 법칙’(Taylor’s rule). 경제성장률과 소비자 물가 상승률, 인플레 목표치 등을 감안, 테일러 법칙에 따라 산출한 적정 금리는 약 3.5%대. 앞으로 경제 상황이 크게 달라지지 않는 다는 가정 하에 연방기금 금리의 인상 여지는 0.5% 정도 남기고 있다는 얘기다.

장기 금리 추이는 향후 금리 방향 진단의 빼놓을 수 없이 중요한 척도다. 단기 금리 상승에도 하락세를 거듭, 그린스펀도 ‘수수께끼’로 표현한 장기 금리의 최근 흐름은 이달 들어 잠시 상승세를 탔다 다시 4% 아래로 미끄러지고 있다. 전체적으로 여전히 하락세인 장기 금리 추이를 감안치 않고 단기 금리를 계속 올리는 데 따른 부담을 FRB로선 고려하지 않을 수 없을 것으로 보인다.

그린스펀이 최근 의회연설에서 예측할 수 있는 적정 금리란 없다고 말했지만 몇몇 이론들을 근거로 한 이론적 적정 금리 수준을 전문가들은 약 3.5%~4.0%대로 추정하고 있다.

▦기로에 선 FRB…부동산 등 변수에 주목=FRB 고민의 요체는 대충 이렇다. 먼저 공격적으로 금리를 인상할 경우 미국 가계의 부실과 경기 경착륙의 가능성이 높아진다. 게다가 시장 한켠에서의 급격한 자산 가격 조정(assets price correction)은 다른 시장으로 연쇄적이고 엄청난 파장으로 번져나갈 수 있다.

반면 완만한 금리 인상은 유가 불안과 함께 물가상승 압력→실질금리 하락→가계의 자산 부채 확대→부동산 버블 심화라는 부작용으로 연결된다. 따라서 FRB는 이 같은 점들에 대한 정책의 우선순위, 밸런스를 어떻게 맞춰 나가냐가 관건이다. 가능한 시나리오는 대략 3가지 정도다. 먼저 향후 2~3번 정도 0.25% 포인트씩 금리를 인상, 3.5% 내외에서 종결하는 것.

다음은 신중한 금리 정책에서 보다 공격적인 금융 긴축 정책을 펴나가는 시나리오. 그리고 마지막이 내년부터 오히려 금리 인하에 나서는 선택이다. 1안의 가능성이 상대적으로 높아 보이지만 최근 유가 폭등세와 함께 인플레 징후가 뚜렷해 질 경우 2안이 대안일 수 있다. 또한 미 거대 기업들의 부실화와 경기 둔화 조짐이 나타날 경우 3안의 부상도 배제할 수 없다.

선택의 과정에서 최근 특히 두드러진 변수는 거품 붕괴의 개연성이 있는 부동산 시장 흐름. 선제적 금리 정책의 신봉자 그린스펀도 이번 만큼은 자신의 신념만을 고집할 수 없는 건 급격한 통화 긴축시 부동산 버블 붕괴가 수반할 엄청난 파괴력 때문이다. 멈추면 폭발의 위험이 있는 기차를 그렇다고 마냥 달리게 할 수 만도 없는 어려움에 FRB가 지금 빠져 있다. 금융과 부동산, 상품 시장까지 함께 물려 있는 금리. 결단의 시간 앞에 섰다. 내년 1월 퇴임을 시사한 그린스펀의 전설은 과연 영광으로 끝날 수 있을까.