|

'유로존(유로화 사용 17개국) 재정위기에 가려 보이지 않았던 독일 은행의 치부가 드러나기 시작했다.'(뉴욕타임스)

독일 대형은행들이 5년째 침체에 빠져 있는 해상운송업에 막대한 대출을 해준 것이 독일경제에 또 다른 시한폭탄으로 부상하고 있다고 뉴욕타임스(NYT)가 4일 보도했다.

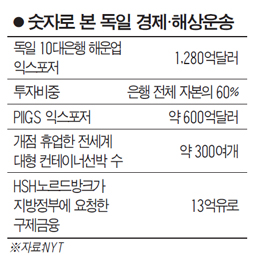

NYT는 그 근거로 독일 10대 은행이 해운업에 빌려준 돈이 전체 자본의 60%에 해당하는1,280억달러라는 국제신용평가기관 무디스의 보고서를 들었다. 이는 이들 은행이 보유한 피그스(PIIGS:포르투갈ㆍ아일랜드ㆍ이탈리아ㆍ그리스ㆍ스페인) 국채보유액의 두 배가 넘는 금액이다. 문제는 이 같은 대출액이 언제든지 은행 부실로 이어지며 독일경제에도 직격탄을 날릴 수 있다는 점이다. 이 때문에 독일은 유로존 재정위기가 전염될까 전전긍긍하고 있지만 실상 은행의 해운업 익스포저(위험노출액)가 더 큰 재앙을 부를 수 있다는 지적이 나오는 실정이다.

해운업은 글로벌 경기침체로 가장 큰 타격을 입은 분야로 회생기미조차 보이지 않고 있다. 지난달에는 세계 2위 유조선사인 미국의 OSG가 파산보호를 신청했고 지난해에는 550명의 직원을 고용하고 있는 독일 선박회사 벨루가가 파산했다. NYT에 따르면 전세계 300여개의 대형 컨테이너 선박이 물동량 감축으로 항만에 정박돼 있다.

남유럽 재정위기 국가에는 긴축과 구조조정을 강요하는 독일이 정작 자국 은행의 리스크에 눈을 감고 있는 것이 전형적 포퓰리즘이라는 분석도 나오고 있다. 해운업이 막대한 일자리를 창출하는 산업이기 때문에 지난 1990년대부터 주도권을 아시아에 빼앗겼음에도 막대한 세제혜택을 주며 억지로 투자를 유치하는 등 끌어안아왔다는 것이다.

이 때문에 독일의 자승자박이라는 분석도 나온다. 이미 선박공급 과잉이 심각한 마당에 또다시 수많은 컨테이너 선박 등을 생산해 결국 해운업 전체를 취약하게 만들었다는 것이다. 독일 함부르크에서 조선업체에 컨설팅을 하는 회계법인 TPW토트의 토마스 마트하이스 파트너는 "컨테이너선은 명백하게 과잉 건조됐다"며 "대출을 쉽게 해준 은행과 선박을 과다 발주한 화물회사, 세금감면을 노린 투자자들 모두에게 책임이 있다"고 비판했다.

위기는 점차 현실화하는 분위기다. 함부르크에 있는 세계 최대 해운투자 은행인 HSH노르드방크는 지방정부에 13억유로의 보증요청을 하는 문제를 검토하고 있다. 5일 발표된 3ㆍ4분기 실적에서도 예상손실액을 대폭 늘려 잡았다. 독일 2대 은행인 코메르츠방크는 올해 해운투자 부문을 폐쇄했고 보유하고 있던 지분의 추가 감축에도 나설 것으로 보인다.

NYT는 글로벌 경제회복에도 시일이 걸릴 것으로 보이고 또한 세계경제가 살아나더라도 이미 선박이 초과 공급된 상태이기 때문에 독일 은행의 위기가 점차 현실화할 가능성이 크다고 지적했다. 브레멘에 있는 KWAG로펌의 장 아렌스는 "아무것도 모르고 투자를 감행한 투자자들은 투자금을 거의 돌려받지 못하거나 운이 좋으면 조금 받을 수 있을 것"이라고 평가했다.

무디스도 이런 현실을 반영해 독일 은행의 신용등급 전망을 수개월째 부정적으로 유지하고 있다. 무디스는 7월 독일 17개 은행의 신용등급을 '부정적'으로 하향 조정했다. 또한 이를 5개월째 이어간 최근 보고서에서 "독일 은행들이 해운업에 과다 노출돼 잠재적 위험에 처해 있다"고 지적했다.