|

최근 가계부채 문제를 덜기 위해 나왔던 안심전환대출상품의 인기는 우리 사회의 서민금융을 돌아보는 계기가 됐다. 지난 2008년 금융위기 등 일련의 사태로 금융사들이 너나 할 것 없이 보수적 경영에 나서면서 서민들의 제도권 금융 이용은 점점 빡빡해지고 있다. 대부업체 이용자의 현실은 더 열악하다. 상당수 대부업체들이 저금리에도 아랑곳없이 법정 이자율 상한(연 34.9%)에 육박하는 대출금리를 고수하고 있는 탓이다. 금융의 양극화가 그만큼 심각해 우리 사회의 불안 요인이 되고 있다. 전문가들은 무엇보다 취약계층에 대한 금융 지원이 일회성이 아닌 지속 가능해야 경제 성장의 토대를 닦을 수 있다고 말한다. 성태윤 연세대 교수는 "과거 월가 점령 시위 등에서 봤듯 양극화 문제를 완화하지 않으면 사회적 통합 저해로 국가 경제의 지속적인 성장 자체가 어렵다는 점을 명심해야 한다"며 "다만 서민에 대한 금융지원이 도덕적 해이를 초래할 수 있는 만큼 정책적 지원은 신용등급이 바닥 수준인 특정 계층에 한정하고 대부분의 서민은 제도권 금융사를 이용할 수 있는 환경을 만들어야 한다"고 강조했다.

◇금융 난민으로 전락한 서민=나이스신용평가정보에 따르면 2004년 30%에 육박했던 국내 은행의 저신용자(6~10등급) 대출 비중은 2013년 16.6%로 반 토막 수준으로 급감했다. 가계대출이 선별적으로 이뤄지면서 현재 6등급 이하의 저신용자가 은행의 문턱을 넘을 수 있는 것은 담보대출 혹은 정책성 상품에 불과하다. 저축은행이라고 별반 다르지 않다. 2011년 대대적인 구조조정 이후 민간 신용대출이 늘었지만 상당 부분은 지역 신용보증이 90% 이상의 보증을 제공하는 햇살론이 대부분이다. 일부 저신용자에 대한 자체 신용대출은 금리가 20%를 훌쩍 넘는다. 지역에 기반을 두고 관계형 금융을 추구한다지만 진정한 의미의 서민금융과는 거리가 있다. 박덕배 현대경제연구원 전문연구위원은 "신용등급 6등급 이하의 서민들은 만성적인 초과 자금수요에도 제도권 금융회사로부터 외면을 당하고 있다"며 "서민금융기관인 저축은행·상호금융사 등이 역할 재정립을 통해 본연의 역할을 강화해야 한다"고 꼬집었다.

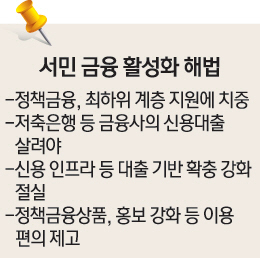

◇정책금융 이용 편의, 금융사 역할 동시에 높여야=정부는 2010년부터 은행의 새희망홀씨대출, 저축은행의 햇살론, 미소금융재단의 미소금융 등 줄줄이 정책성 상품을 내놓았다. 금융 당국이 지난해 서민금융상품의 브랜드를 햇살론으로 일원화했지만 지원 조건과 대상이 다양할뿐더러 창구도 제각각이다. 하지만 서민금융진흥원 설립 등을 담은 관련 법률 개정안은 여전히 국회에서 잠자고 있다. 이순호 금융연구원 연구위원은 "하루 벌어 하루 먹고사는 서민의 경우 지원을 받을 수 있다는 사실 자체도 모르는 경우가 많다"면서 "누구나 쉽게 알 수 있는 창구를 마련해 원스톱 서비스로 지원하는 것이 중요하다"고 설명했다.

제도권 금융사가 제 몫을 할 수 있는 여건을 조성해야 한다는 목소리도 높다. 서민대출 시장을 살리기 위해서는 금융사의 적절한 수익을 보장하고 정책금융의 대상도 명확히 해야 한다는 지적이다. 서정호 금융연구원 연구위원은 "정책 당국으로서는 자영업자 등 서민에 대한 신용 정보 기반을 확충해 금융사들이 신용대출을 늘릴 수 있도록 유도해야 한다"고 말했다. 그는 특히 "금융 소외 계층에 대한 무분별한 지원 확대가 오히려 저신용자 대출 시장을 고사시키고 도덕적 해이를 유발하는 만큼 금융사, 정책금융기관, 사회보장 차원 등에서 접근할 영역의 교통정리가 필요하다"고 강조했다.