|

|

통상 국제유가가 오르면 국제금융시장의 불확실성이 커지면서 안전자산에 대한 선호 현상이 높아진다. 자연스럽게 원화가치는 떨어져 원ㆍ달러 환율은 상승하는 것이 정상적인 흐름이다. 외환 당국은 '국제유가 상승-환율상승'의 조합이 수입물가 상승으로 이어지기 때문에 개입을 통해서라도 환율을 낮추려 한다. 소비자물가 부담을 최소화하기 위해서다.

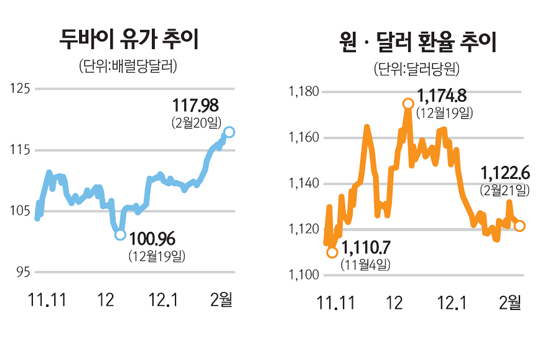

하지만 최근 국제유가와 환율의 흐름은 이런 공식을 깨고 있다. 국제유가가 상승함에도 불구하고 원ㆍ달러 환율은 당국의 별 개입 없이도 하락하고 있다. 외국인 자금이 연일 국내 금융시장으로 몰리고 있기 때문이다. 그렇다고 수입물가가 떨어지는 것도 아니다. 지난 1월 수입물가는 7.9%나 상승했다. 원화가 강세를 보이고는 있지만 국제유가의 상승폭보다 낮아 '상쇄' 효과를 발휘하지 못하고 있다. 실제 지난 16일 기준으로 국제유가(두바이유 기준)는 지난해 말보다 10.25%포인트 올랐다. 원ㆍ달러 환율 역시 강세를 보였지만 같은 기간의 가치 상승은 2.2%에 머물렀다.

한국은행 관계자는 21일 "국제유가의 상승폭이 워낙 높아 환율이 하락하더라도 상쇄하지 못하고 있다"면서 "그렇다고 무역수지가 2개월 연속 적자가 예상되는 상황에서 원화강세를 더 유도하기도 어렵다"고 말했다. 국제유가 앞에서 환율정책을 써볼 묘안이 없다는 얘기다.

◇국제유가, "10% 추가 상승 여력"=국내 수입의 대부분을 차지하는 두바이유 현물가격은 지난해 말 104달러에서 20일 117.98달러까지 치솟아 9개월 만에 최고치를 경신했다. 서부텍사스산중질유(WTI)도 이달 초 96달러를 찍고 103달러까지 뛰어올랐다. 문제는 국제유가의 추가 상승 가능성이 높다는 점이다. 이란 호르무즈 해협을 둘러싼 긴장이 고조되고 있기 때문인데 전문가들은 아직도 10~15달러의 추가 상승 가능성도 점치고 있다. 이재만 동양증권 연구원은 "현재 국제유가는 10~15달러 상승 여유가 있는 상황"이라면서 "글로벌 유동성과 경기를 반영한 적정 국제유가를 추정한 결과 국제유가는 103달러(WTI) 기준으로 배럴당 10달러 정도 저평가된 수준"이라고 말했다. 김세중 신영증권 투자전략팀장도 "다음달 초 이란 선거까지는 국제유가가 불안한 모습을 이어갈 것"이라고 말했다.

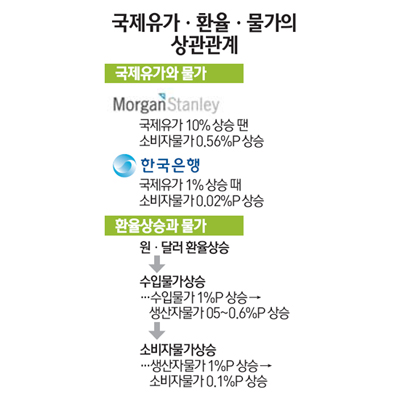

◇고공행진 국제유가, 외환 당국도 속수무책=국제유가의 고공행진은 무역수지에도 악영향을 미치고 있다. 국제유가가 10달러 상승하면 우리나라의 경상수지 흑자는 국내총생산(GDP)의 0.8%씩 감소할 것으로 모건스탠리는 전망하고 있다. 이미 1월 무역수지가 20억달러에 가까운 적자를 기록했고 2월에도 20일까지의 무역수지가 역시 19억달러 적자다. 무역수지 적자를 막기 위해 환율상승을 유도해야 하지만 이 역시 꺼낼 수 없는 카드다. 높은 소비자물가를 잡아야 하는데 환율상승을 용인할 경우 수입물가상승→생산자물가상승→소비자물가 상승 등으로 이어질 수밖에 없다. 한은 관계자는 "수입물가가 1%만 올라도 소비자물가는 결국 0.05~0.06%포인트 상승하는 것으로 추정된다"면서 "환율상승이 아무래도 물가에는 부정적인 영향을 미친다"고 말했다.

더구나 국제유가 상승만으로도 소비자물가에 미치는 영향은 막대하다. 미국 투자은행인 모건스탠리는 국제유가가 10% 상승할 경우 한국의 소비자물가도 0.56%포인트 오를 것으로 전망했다. 한국은행 역시 국제유가가 1% 오르면 국내 소비자물가는 0.02%포인트 상승할 것으로 내다보고 있다. 만약 올해 두바이유 평균 가격이 기획재정부가 예측한 배럴당 100달러에서 16달러 더 높은 수준으로 유지될 경우 국내 소비자물가는 0.32%포인트의 추가 상승 요인이 발생하는 셈이다. 소비자물가 압박 속에서 환율하락을 용인할 수 없는 또 다른 이유다.

정부의 한 관계자도 "물가만을 생각하면 당연히 환율하락 정책을 펼쳐야겠지만 설령 환율하락을 유도해도 국제유가 상승만큼 이끌어내지 못한다면 역효과만 커질 것"이라고 말했다. 치솟는 국제유가의 흐름 속에서 무역수지와 소비자물가의 벽에 갇힌 외환 당국이 최적의 환율정책을 구사할 '묘수'를 찾지 못한 채 국제정치의 흐름이 안정되기를 바랄 수밖에 없는 상황에 처해 있다는 것이 정부 안팎의 평가다.